連続講座「現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜 Vol.2」(5)

2021年12月11日~17日、全国24のアートハウス(ミニシアター)で同時開催された連続講座「現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜 Vol.2」。

監督や脚本家、製作者、編集者等、多彩な講師陣による7日間のトークの記録を連載します。

連続講座「現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜 Vol.5」

第2夜 2021年12月15日(水)

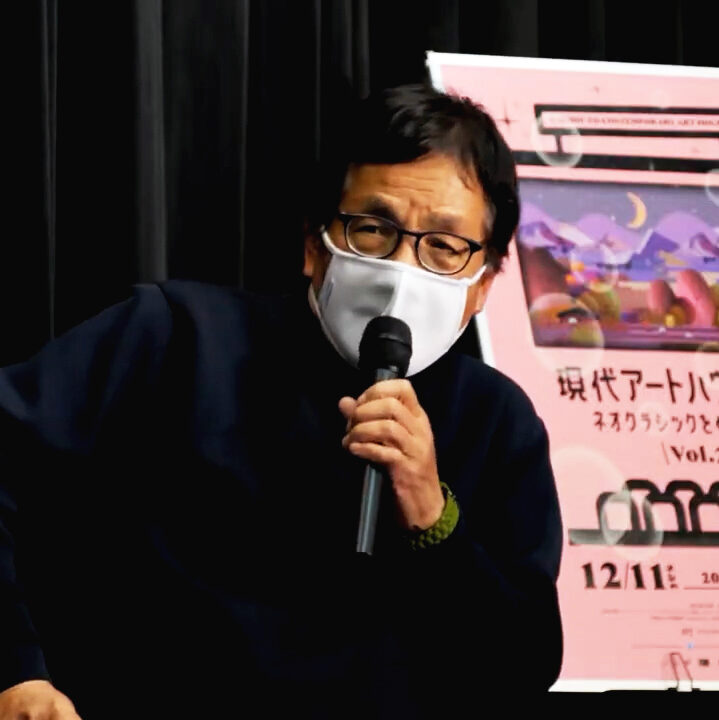

連続講座「現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜 Vol.2」第5夜はルイス・ブニュエル監督の『ビリディアナ』を上映。講師は、フィクション、ドキュメンタリー、テレビドラマと多岐にわたって活躍されている映画監督の広瀬奈々子さんと、現代詩で高い評価を受けるとともに、映画批評や映画書の編集、映像作品を手がけてこられた詩人/編集者の稲川方人さん。とかく反道徳的、問題作などと言われるブニュエル作品に根ざす、人間や世界への固有のまなざし、ブニュエルの映画話法などについて話が繰り広げられました。

ルイス・ブニュエルという存在

広瀬 コロナの感染拡大で緊急事態宣言が出て家にこもっていたときに、映画を観るしかやることがないと思ってDVDを大人買いしました。それで、ブニュエルの『皆殺しの天使』を見返したら、これはまさに、いまの状況そのままだと、すごく突き刺さったんです。こんなに痛烈に社会を表現する作品があるんだと思って、ブニュエルのいろんな作品を見返しました。中でも『ビリディアナ』は、すごくドライに人間を描きながらユーモアがあり、俗っぽいものに対する愛情も感じられて、とても好きな作品です。今回は詩人であり、編集者である稲川さんをお招きしました。稲川さんは、装幀家の菊地信義さんを追った『つつんで、ひらいて』という私のドキュメンタリー映画に出演してくださっています。

稲川 ご紹介ありがとうございます。作品の中心から外れた話になりますけども、僕はブニュエルがフェリーニやアントニオーニ、ベルイマンといった1910年代から20年代初期にかけて生まれた監督たちと同世代だとずっと思っていたんです。きょう、お話しするにあたってブニュエルの本をめくっていたら、1900年生まれと書いてあって、ということは、映画の誕生とほぼ同じ頃ですよね。同世代だとヒッチコックが1899年、フランク・キャプラが1897年、ジョン・フォードが1894年生まれです。このあたりの人たちとそんなに年が変わらないということに改めて気づいて、大変うかつなんですが、とても驚きました。ブニュエルの、この20年ぐらいの年齢の印象の差はなんなのかということを、『ビリディアナ』を観ながら考えました。

その理由のひとつはショットです。映画が19世紀後半に生まれる以前には小説があり、人々の知識や感性の中には、フィクションに対する意識はすでにできあがっていました。そこに新しいメディアである映画が出てきて、映画固有の話法が生まれます。映画の場合はそこからが速くて、映画が発明されて十数年後には、D・W・グリフィスらが、切り返しとか「ショットで語る」ことをやっている。要するに、19世紀末から20世紀初頭生まれの人たちは、映画固有の物語の語り方、人間の描き方を最初に瑞々しく見つめていたんです。

一方で、1920年代に生まれたフェリーニや、日本で言うと中平康や増村保造といった人たちはどうかと言うと、物語の最後まで余計なことはやらずに、編集が潔い。ひとつのシーンを撮ったら次、次と、ショットが経済的に進んでいる。『ビリディアナ』もそれをやっています。たとえば、リタという少女が縄跳びをしている足元からパンアップしてストーリーを始めますが、とても経済的な語り方をしています。ですから、ブニュエルも、映画の話法の成熟期以後に映画を語り始めた人たちと同じ時間を共有していたと勝手に思い込んでいたんです。

多様な人間に対する、ブニュエル固有のまなざし

広瀬 寄りのショットが多いのと、パンやズームも多用されていて、意外とテレビ的な撮り方をしているという印象があります。

稲川 とは言え、冒頭の修道院のシーンはテレビ的ではなく、1940〜50年代に成熟した映画の話法だと思います。ブニュエルは撮影も演出も、もっと無茶苦茶なことをやっている印象があったので、「普通」と言うと語弊がありますけど、ああいうショットを撮っているのは意外でした。

広瀬 勝手に荒唐無稽な印象を持ってしまいますよね。すごく自由な人なんだろうと思いますが、語り方は非常にシンプルですし、突飛なことは全くやっていないと思います。

稲川 そうですね。また、叔父が自殺するまでの前半と、自殺した後、ビリディアナが乞食たちを連れてきてからの後半は、はっきり違いますよね。後半は、主人たちが屋敷を出た後、乞食たちが宴を始める。ワインをこぼすあたりから宴がものすごいことになってきますね。

広瀬 二部構成になっていますよね。宴のシチュエーションは『パラサイト 半地下の家族』と同じだと思いました。ポン・ジュノが意識したかどうかはわかりませんが。宴のシーンは、大勢の人物を同時に動かしながら非常に細かい仕掛けをしていて、言っていることとやっていることが全員違うのがすごく好きなところです。すべてのキャラクターに個性がある。誰に対しても等しくドライな目線があって、かつ、差別されている貧しい人たちの中でも差別がある現実を見せていたり、ひとつひとつを面白おかしく描いているところにユーモアを感じます。

稲川 宴のシーンは1961年当時も衝撃的で、反道徳的、無秩序、神への冒涜であるといった批判が注がれただろうと思いますが、そういう批判というか解読の仕方はあまり意味がないと思います。彼らは無秩序とも反道徳的だとも思っていないわけですから。身体的に欠陥がある人たち、つまり失われてしまったもの、空洞を中心にして宴を繰り広げているわけですよね。それがどう捉えたらいいのか。

広瀬 これでもかというぐらい身体に障害のある方だったり、ハンセン病と言われる人が出てきますね。パンフレットを読んだら、実際の路上生活者を起用したりもしているそうで、あえてそういう人たちを集めたのは……

稲川 ブニュエルの、人間への固有のまなざしだと思います。秩序で整えられた人間、秩序でつくられた世界に対して、そこからずれている身体、世界がある。亀裂の間から見え隠れする、危うい生を生きている人間たちへのまなざしは、初期から一貫していたと思います。

広瀬 そうですね。一貫してブニュエルの映画は、ちょっと変態性のある人が執拗に出てきますし、多様な人たちに対してのまなざしがあると思います。

好きなシーンとラストシーン

稲川 あと、家政婦のラモナがとてもいい。ラモナとリタという母娘が、ブニュエルにとって、この映画の軸ではないかと思います。ホルヘとラモナの、物置でのラブシーンもいいですね。ホルヘが「ちょっと座ろう」と言ってカメラからアウトして、カメラが雑多な物置をパンしていって、最後に猫がねずみを捕る。あれは才能ですよね。

広瀬 私は、ラモナがホルヘの指を甘噛みするところがすごく好きなんです。ああいう演出は思いつかないですね。

稲川 最後、なぜ3人のカードゲームで終わるのか、どう考えてもわからないですね。

広瀬 カードゲームにどういう意味があるかは私もわかりませんが、聖なる修道女、敬虔なクリスチャンであるビリディアナが、最後は信仰を捨てて俗世に落ちたことを象徴するシーンなのかなと思いました。部屋をたずねていくこと自体、とてもセクシャルなものを意味するように感じますし、3人というのが非常にインモラルな感じがしました。

稲川 なるほど。先程ショットが経済的という言い方をしましたが、終わり方も潔いですね。「観客の皆さんは余計なことを思わなくていいよ」という、映画作家の潔い態度が見えます。後年の『昼顔』とか、ジャン=クロード・カリエールが脚本に参加した作品だと、あんなふうには終わらないんじゃないでしょうか。背景には60年代映画の経済的理由もあって、90分の間にすべてを終わらせるために何をすべきか、語り方はこうあるべきだという、ある種の経済性があの終わり方を作っているのかなとも思います。それによって不思議な印象を残していますね。

質疑応答

──叔父はなぜ自殺する前に笑ったのでしょうか。この結末を予想していたのでしょうか

…Denkikanより

稲川 これはブニュエル本人に聞かないといけないですね。非常に即物的なことを考えると、撮影現場で(叔父役の)フェルナンド・レイにブニュエルが「さて、どうします」と言ったとするでしょう。そしたら、フェルナンドが「ブニュエルさん、ここは死ぬ前に笑います」と、役者としての意地で言ったと僕は思います。あのとき悲しい顔をすれば、文法上、誰もが疑いをもたずに、あの男の人生の終わりを白い便箋とともに記憶に残すわけですが、笑うので記憶が歪むわけです。なぜこの笑みが人生最後の表情なのかということが宙に浮いたままになる。フェルナンド・レイは60年代の俳優の大家ですから、ブニュエルが彼に判断を委ねたのではないかと思います。

広瀬 だとしたら、すごくいいエピソードですね。ブニュエルの映画においてフェルナンド・レイは常連俳優ですし、そういう信頼関係はおそらくあったでしょうね。ホルヘに屋敷を相続させることをしたたかに計算して、ビリディアナと引き合せたのかなと思いますし。あそこに笑いがあるから、何かを残しながら後半を観られるというか、うまいつなぎになっていると思います。

──本作を子どものときに観なくてよかったです。初めてご覧になったときの印象を教えてください。

…ほとり座より

広瀬 初めて観たときは衝撃的というか、ここまで社会批判、カトリック批判、ブルジョア批判をしながら、エンターテインメントとして成立していて、小難しい高尚な映画になっていないところに好感を持ちました。大衆向けに作られているなと。

稲川 初めて観たのは随分昔だったと思いますが、ブニュエルの作品の中で際立っているとか、ブニュエルの映画の類型に属さないとは思わなかったですね。我々は、ブニュエルについて考えるときに、ブニュエルに対する性急なレッテル──反道徳的、反秩序的、反世界的、反宗教的、反人間的であるという──を印象に残しながら考えるわけです。でも、ブニュエルが人間、世界、秩序、女性に対してどんな視線を持ってきたかを考えると、決して歪んでいないじゃないですか。ブニュエルがまっすぐに人間を見ると、こうなんだってことですよね。身体障害者や生活破綻者、抑圧された女性といったコードが物語として語られているから、反道徳的、反秩序的……といったレッテルが生じますが、ブニュエル自身の視線はまっすぐで、世界や人間を戯画的に扱うことを一切やっていません。ブニュエルは最後の最後まで、答えを出すことに性急にならなかった。人間や世界に対してこういう答えがあったからこういう世界をつくったんだという答えの出し方をしませんでした。ブニュエルは非成熟的な映画人生の終え方をした。要は、最後まで変な映画を撮っていたということです。ブニュエルも年をとったんだなという終わり方はしなかったと思います。

広瀬 おっしゃる通りだと思います。最後まで、まったく丸くなっていないですね。こう見えるけど実はこうとか、こういうふうに言っているけど全然違うことをやってしまうとか、反道徳的でありながら、人間の多面性をまっすぐ描いていて、その点はとても誠実だと思います。

──すごい映画でしたが、この映画について何か書けと言われたら言葉が出ません。こういった映画をどういうふうに楽しんだらいいでしょうか。

…シネモンドより

稲川 ブニュエルの作品だけではないですが、なかなか答えが見出せない映画に対して「どういうふうに観たらいいでしょうか」といった意味とか答えを見出す、つまり、自分の思考にシステムをつくってしまう見方はしないほうがいいと思います。自分の物の考え方や感受性に制度をつくってしまったらそこで終わりですよ。意味で観てしまうので、映画から離れてしまう。映画について考えることは必要だと思いますが、自分の思考のシステム、制度はつくらないほうがいいと思います。

広瀬 わからないものはわからないまま受け止めて観たほうが、いつか面白い答えが見つかるかもしれないですしね。自分が知らなかった世界や、別の価値観によって視野を広げてくれるのが映画だと思っています。どうしても、「これ分かる」って共感するような見方がされてしまいがちですが、そうじゃない魅力が映画にはあると思うので、そういう楽しみ方をしていただきたいです。

これからのアートハウスについて

広瀬 きょうは、好きな映画をお客さんと一緒にスクリーンで観て、稲川さんとお話しすることができて、とても楽しかったです。古い映画をスクリーンで観るのは本当に貴重なことだと思いますので、この後も足を運んでいただけたらと思います。

稲川 2021年9月に亡くなった澤井信一郎という映画監督が、十数年前に東京藝大の映画専攻で講義をしていて、先日その講義録を見ました。講義の冒頭で澤井さんがこんなことを言っているんですね。「日本映画は、悪人ばかりを描いている。それが日本映画をダメにしている。皆さんは善い人間をしっかり描くことのできる監督、脚本家になってほしい。そのために自分は力を貸す」と。深く感動しました。今日の映画とも関わるわけですが、我々も映画の中で善き人間をしっかり見極めることのできる観客でありたいと思います。

(取材・構成=木村奈緒)

『ビリディアナ』

監督:ルイス・ブニュエル

1961年|メキシコ・スペイン|92分|モノクロ

修道女を目指すビリディアナは、叔父の屋敷に呼び出される。叔父は亡き妻に似た彼女を引き止めようと嘘をつくが、それに気づいた彼女は家を去る。絶望した叔父は自殺。責任を感じた彼女は貧しい人々を屋敷に住まわせ世話しようとするが…。カンヌ国際映画祭パルム・ドール受賞の一方で、カトリック教会から大きな非難を浴び、本国スペインやイタリアで上映禁止に至った問題作。

広瀬奈々子

映画監督

1987年生まれ。武蔵野美術大学卒業後、2011年より分福に所属。是枝裕和監督のもとで監督助手を務め、『そして父になる』や『海街diary』、西川美和監督の『永い言い訳』などに参加。2019年『夜明け』でオリジナル脚本・監督デビュー。同年12月にドキュメンタリー映画『つつんで、ひらいて』を発表。連続ドラマ『それでも愛を誓いますか?』でチーフ監督を務める。

稲川方人

詩人/編集者

1949年生まれ、福島県出身。詩集に『封印』『アミとわたし』『2000光年のコノテーション』『聖-歌章』など、評論集も数冊。映像作品に『1916年のクラス』『たった8秒のこの世に、花を』など。映画批評を多数書くかたわら、多くの映画書の編集に従事。90年代には「カイエ・デュ・シネマ・ジャポン」編集。2002年から現在まで「映画芸術」編集に携わる。

現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜 vol.2

2021年12月11日(土)-17日(金)

全国24館で実施

企画・運営:東風 企画協力・提供:ユーロスペース

協力・提供:アイ・ヴィー・シー/アンスティチュ・フランセ日本/グッチーズ・フリースクール/コミュニティシネマセンター/シネマテーク・インディアス/ノーム

文化庁「ARTS for the future!」補助対象事業

https://arthouse-guide.jp/