元町映画館の10年から「地域におけるミニシアターのあり方」を考える

林未来(元町映画館支配人)

コロナ禍で迎えた10周年

元町映画館は、2020年8月に10周年を迎えました。

劇場運営の経験などない、ただの映画好きが集まりお金を出し合って作った小さな映画館が10年続いたということは、つまり、自分たちと同じように映画を愛し、暗闇に身を沈める時間を必要とする人たちがこの街には一定数いるということで、それはとても心強く、(感謝は当然のこととして)同志のような戦友のような気持ちを抱いています。

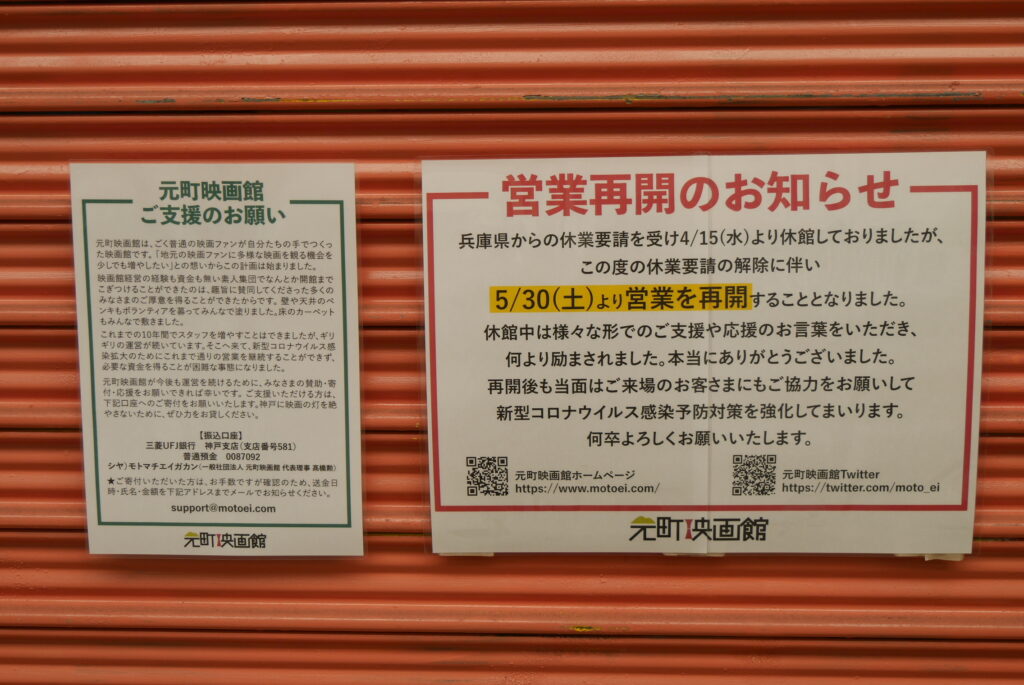

元町映画館の記念すべき10周年は、新型コロナウイルスの世界的感染拡大というこの先ずっと忘れられそうもない年となりました。元町映画館も兵庫県からの休業要請を受け、2020年4月15日〜5月29日まで1ヶ月半の休館を余儀なくされるという事態に。休館中の、心までからっぽになったような感覚は、いまだに生々しく残っています。フィルムや映写機が回ることで(実際はデジタル上映機材ですが)自分に栄養や酸素が送られていたのではないだろうか。止まったことなんてなかったので、そんな感覚も初めて知るものでした。

《まちに映画館がある》ことの意味を考える

休館直前、売上が激減したときに京阪神の13館で立ち上げた支援Tシャツ販売企画「Save Our Local Cinemas」、収入がなくなり苦境に立たされた全国のミニシアターを救おうと濱口竜介監督、深田晃司監督らが立ち上げた「ミニシアター・エイド基金」、休館中に呼び掛けた寄付。映画館を守ろうとする動きはどれも、予想を遥かに超えた目覚ましい成果を上げました。とにかく感激し、感謝し、何より映画館に潰れてほしくないと思っている人はこんなにいるんだと、驚きました。

ミニシアターで働く私たちの体感では、普段ミニシアターに通っている、ミニシアターを必要としている人たちはこんなにたくさんいない。ミニシアターに通うお客様以外に誰が、どんな理由で、どんな目的でわざわざお金を払ってまで支援してくれたんだろう。そう考えたときに初めて、「映画好き以外」の人たちの姿が見えてきた気がしました。映画を見に来ない人にとっても、映画館は大事なんだ。そして、《まちに映画館がある》ことの意味や意義を考えるようになりました。

元町映画館では毎年、開館日である8月21日を含む週に、周年記念企画を実施しています。2020年のコロナによる休館が明けて間もないときに迎えた10周年は、森田惠子監督が各地の映画館を取材した“映画にまつわる三部作”(『小さな町の小さな映画館』『旅する映写機』『まわる映写機 めぐる人生』)の特集上映を企画し、森田監督と元町映画館のスタッフとで「街に映画館は必要なのか」と題したトークイベントを行いました。またその翌週には、神戸出身の俳優で監督でもある鈴木宏侑さんとの企画で制作者×興行者×観客トークセッション「これからの社会に映画館は必要か?」を開催しました。

映画は文化であり、文化はみんなのもの

森田監督とのトークの中で、元町映画館設立の言い出しっぺ(発起人)である小児科医の堀忠は、10周年を機に運営への関わりを“引退”し、「大家兼いち映画ファン」となることを宣言しました。その際に堀が言ったふたつの言葉が今も私の中に大きく横たわっています。ひとつは「映画は文化であり、文化はみんなのもの」、もうひとつは「公立でも私立でもなく、“映画ファン立”の映画館」。この言葉には、映画を見に来ない人たちが支援に参加したことのヒントも隠されているように思えました。これは堀から渡されたバトンなのだと強く感じ、まちに映画館があること、中でもミニシアターがあることの意味について、元町映画館ではこのふたつの言葉をベースにして考えていくことを決めました。

休館から再開にいたる頃、多大な支援に感謝しながらも、私は大きなプレッシャーを感じていました。元町映画館はこれだけの支援を受けるに値するのだろうか。受け取った支援の大きさと同じだけのものを返すにはどうしたら良いのだろう。無邪気に「ありがとう!」ではとても済ませられず、営業再開から数ヶ月はそんな思いでパンパンに張り詰めていたように思います。

森田監督や鈴木さんとのトーク企画などを通して、はじめは支援を受け取る側の気持ちしか見えていなかったけれど、“支援したい”と思った側の気持ちもそれぞれにあるということを学ぶことができ、少しずつ張り詰めたものを解放していくことができました。

次に私の頭を占めてきたのは、「映画は文化で、文化はみんなのもの」なのに、大きな声を上げて初めて助けられるような状況でいいのだろうかということでした。目指すべくは、その地域でみんなが守り継いでいくような形、〈公立〉とも違う〈公共〉の形…。堀からのバトンとともに、元町映画館のこれからの10年でそれを探っていこうと考えています。

「元町映画館ものがたり 人、街と歩んだ10年、そして未来へ」

コロナ禍をきっかけに、映画館、ミニシアターのあり方や存在意義を改めて立ち止まって考える機会となった10周年。その10周年を起点に、翌年の11周年をゴールにして、3つの企画を始動しました。

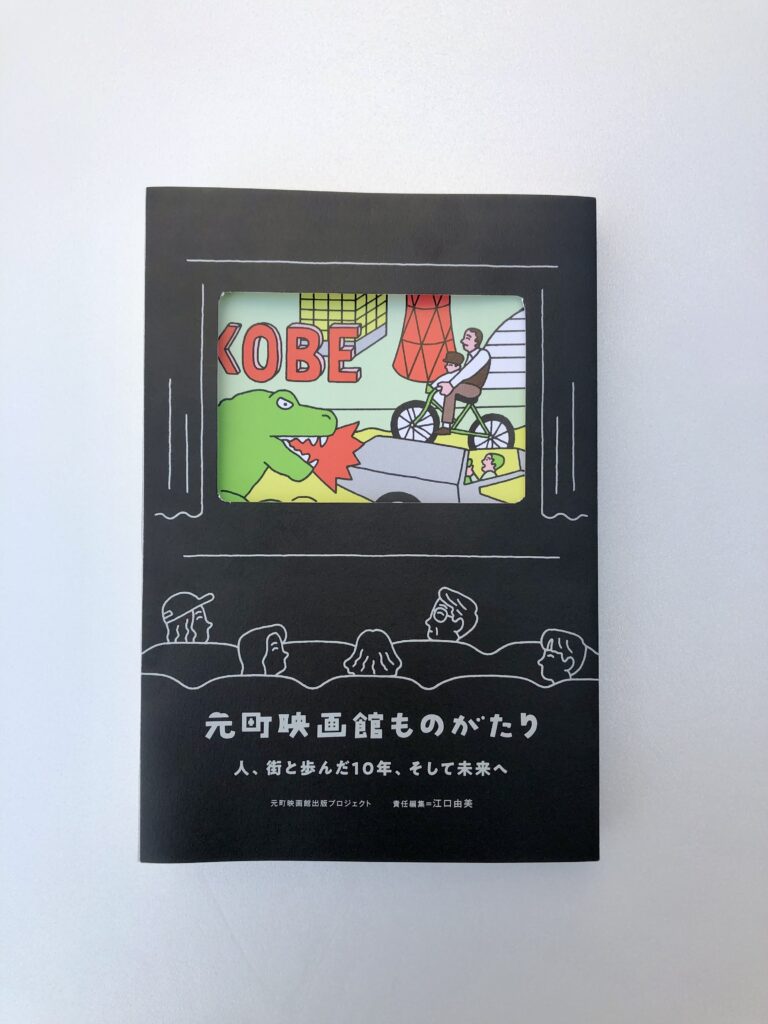

ひとつは、記念誌の制作。これは2015年の5周年のときにも運営メンバーの間で議題に上がりました。カンパも含め「みんなで作った映画館」なので、現在も無事に営業を続けていますという報告をせねばということで、財務状況の報告をメインにした簡易な報告書のような冊子の制作を考えました。ところが5周年のときには手が回らずに結局実現せず、10周年を迎えるにあたり「今度こそは」と焦りが見え始めたころ、映画ライターの江口由美が運営メンバーに加わることとなり、担当を申し出てくれました。

ただの報告書を想定していた記念誌は、「映画館をいちばん近くで見守り続けてきたお客さまにも楽しんでもらえるものを」という江口の思いを乗せて、なんと書籍として刊行することになりました。元町映画館の10年の歩みを、スタッフ・関係者への聞き取りやインタビューから、丁寧に原稿にしてくれました。

スタッフのインタビューをする中で、それぞれの来し方が面白くて、そのパートがどんどんふくらんでいったと江口は言います。その結果、読んだ方からは「そこで働いている人の人となりがわかる」「スタッフの顔が見える」「これまで以上に身近に感じるようになった」と言っていただけることが多く、とても嬉しい気持ちです。元町映画館と関わりが深く、特別な存在である池谷薫監督や濱口竜介監督にもご登場いただき、開館時からスタンプカードや招待券、スケジュールチラシなどのイラストを手掛けてくれている朝野ペコさんに映画愛あふれるイラストを描いていただきました。カバーにはスクリーンを模した窓が開いているという遊び心のある装幀で、とても“元町映画館らしい”本「元町映画館ものがたり 人、街と歩んだ10年、そして未来へ」ができました。

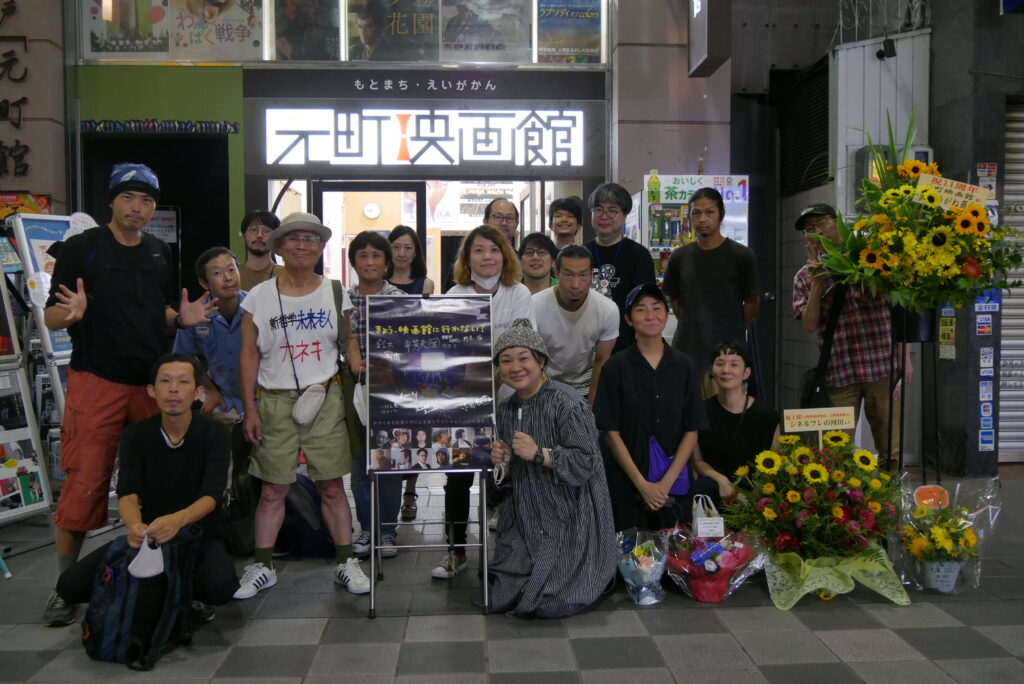

2021年8月には刊行記念として、濱口竜介監督の特集上映を行い、それに合わせて1週間毎日さまざまなゲストを招いてトークイベントも行いました。濱口監督をはじめ、新聞記者やラジオディレクター、元町映画館で生まれたミニシアターを応援する学生団体「映画チア部」、サイレント映画の楽士、大阪・京都のミニシアター支配人、カフェの店主…いろんな関わりをしたいろんな人たちがそれぞれの角度から元町映画館の10年を話してくださり、「元町映画館ものがたり」のスピンオフのような意義深いトークとなりました。

オムニバス映画『きょう、映画館に行かない?』

10周年を機に始まった企画のふたつめは、ゆかりのある監督たちに短編を贈ってもらい、1本のオムニバス映画を作るというプロジェクトです。2019年に『鉱 ARAGANE』舞台挨拶後の飲み会で小田香監督が提案してくださった企画で、2020年の10周年で上映することを目指してスタートしたものの、コロナ禍により各監督の制作がストップしたため、1年延期することになりました。

作品を贈ってくださったのは、神戸で自主映画制作サークル「神戸活動写真倶楽部 港館」を主宰する衣笠竜屯監督、『おんなのこきらい』の加藤綾佳監督、この企画の呼びかけ人でもある小田香監督、『青春夜話 Amazing Place』の切通理作監督、『Every Day』の手塚悟監督、『螺旋銀河』の草野なつか監督、『さよならも出来ない』の松野泉監督、『ハッピーアワー』共同脚本の野原位監督、俳優でもあり10周年のトーク企画も一緒に行った鈴木宏侑監督の9名。『燃える仏像人間』の宇治茶監督、『ろまんちっくろーど ~金木義男の優雅な人生~』の今井いおり監督も10周年を祝うコメント映像を寄せてくださいました。

小田監督、シネ・ヌーヴォ支配人の山崎紀子さん、宣伝の松村厚さん、元町映画館スタッフの石田涼と私というプロジェクトメンバーで、全作品の試写をして作品の並び順を考え、タイトルを考え、クレジットに必要な情報を洗い出し、最終的に1本にまとめる作業は小田監督がしてくださり、オムニバス映画『きょう、映画館に行かない?』は完成しました。

監督たちそれぞれの個性が遺憾なく発揮された短編はどれも面白く見応えがあって、「素敵だな、嬉しいな、好きだなあ」とばかりホワホワ考えて迎えた初公開。その舞台挨拶で「普通、オムニバス映画は共通のテーマがあったりトーンを揃えたりするものだけど、見事に方向性も個性もバラッバラですね!」という松野監督の言葉にビックリしましたが(でもみんな、うんうん、と頷いていました)、なるほど、でもそれってとても「元町映画館らしいな」と思い、そこが最大の魅力だと考えるようになりました。

長編『まっぱだか』で配給に挑戦

短編オムニバスの企画に参加の手を挙げてくださったものの、脚本を書いたら長編になってしまった…という監督がいました。安楽涼監督と片山享監督。これまでもよくタッグを組み映画制作をしてきたふたりが初めて共同監督でやるということで楽しみにしていました。安楽監督の『1人のダンス』を元町映画館で公開したとき、1週間車中泊をしながら毎日舞台挨拶に立ち、動員を増やすため毎日飲み歩いて神戸で友人を増やしていくということを実践したふたり(片山監督は別の仕事のため途中で帰京)。神戸がまるでホームタウンのようになっていて、新作で来神するごとに飲み仲間を増やしています。これだけ神戸に馴染んだふたりなので、じゃあオムニバス企画からは外れて単独で長編を作りましょうということになり、完成したのが『まっぱだか』です。これは元町映画館「初の企画・配給作品」となりました。

と言っても実はこれは映画の完成後についた“肩書き”です。映画の内容には一切口出ししていませんし、いつも通り、ご自身で配給もされるのだろうと思って、「うちは先行上映させてもらおう」と考えていたくらいでした。映画の完成後、ふたりから「この映画の権利は元町映画館で持ってほしい」と驚きの提案がありました。そもそも元町映画館の10周年を祝う企画が出発点だったこと、元町映画館もロケ地のひとつとなり、半径500メートル以内くらいの範囲で作られた“元町映画”であること、それが理由でした。配給なんて経験したこともありませんが、自分たちの生きている街を舞台に、不器用で“めんどくさい”若者がもがきながら前に進もうとするこの映画への愛着はすでに充分なほど湧いており、チャレンジすることを決めました。

交流から生まれるもの

書籍「元町映画館ものがたり」刊行、オムニバス映画『きょう、映画館に行かない?』初公開、長編映画『まっぱだか』初公開、すべてが重なったのが11周年を迎えた2021年8月21日でした。この週はこれまでの11年で最も濃密でした。朝は地域の子どもたちに映画上映+イベントでミニシアターを楽しんでもらおうというコミュニティシネマセンター発案、全国7劇場で同時開催した企画「夏休みの映画館」、昼は書籍刊行記念の濱口竜介監督特集上映+連日のゲストトーク、夕方は『きょう、映画館に行かない?』上映+連日の舞台挨拶、夜は『まっぱだか』上映+連日の舞台挨拶。多忙でただ疲弊するだけではもったいない、すべてを楽しもう!と挑んだこの1週間は、疲れを忘れるくらい本当に楽しかったのですが、その楽しさの根元は何だろうと目を凝らしてじーっと見てみると、「人と人がつながること」でした。「元町映画館ものがたり」も、『きょう、映画館に行かない?』も、『まっぱだか』も、人と人の交流なくしては生まれませんでした。

映画館は、映画という文化を、上映という形で提示するだけの場ではありませんでした。作り手や演者が少ない地方都市でも、映画制作を誘致しなくても、上映時の舞台挨拶などの機会をひとつひとつ作っていく、そのつながりの積み重ねから新しい文化を生み出すこともできるのです。

10周年からの1年で発見したこのことも大きな意味を持っていると考え、これからも、まちにおける映画館のあり方を探っていきたいと思います。

元町映画館

2010年8月21日開館

https://www.motoei.com/

〒650-0022 神戸市中央区元町通4丁目1-12

座席数 66席+1(車椅子)

TEL & FAX:078-366-2636

林未来 「元町映画館」支配人

元町映画館の立ち上げから関わり、映写技師として勤務。

2013年秋、支配人に就任。