日本における映画政策の展開

―「これからの日本映画の振興について」以降の20年―(2)

2001年に文化芸術振興基本法が公布されたことを受けて、「映画振興に関する懇談会」が文化庁を中心に立ち上げられ、2003年に提言「これからの日本映画の振興について~日本映画の再生のために~」が発表され、12本の柱が政策の方針として掲げられました。

「日本における映画政策の展開―『これからの日本映画の振興について』以降の20年―」は、2003年の「提言」以降、映画振興策がどのように実現してきたのか、しなかったのか、掲げられた12本の柱の一つ一つを丁寧に検証しています。

このような検証がなされることは非常に貴重であり、現在の映画振興策の動向を考える上でも、重要な資料となります。

2023年3月発行「映画上映活動年鑑2022」に掲載したものです。

ぜひ最後までお読みください。(2回に分けて掲載しています。)

日本における映画政策の展開

―「これからの日本映画の振興について」以降の20年―(2)

川村健一郎(立命館大学映像学部教授)

(Ⅳ執筆:とちぎあきら)

Ⅳ 映画保存

(1)映画の法定納付に関する議論

本提言を受けて、文化庁は有識者の意見を聴取するため、「フィルムセンターの在り方に関する検討会」を設置(2004年1月6日~2005年3月31日)。2004年9月に「フィルムセンターの独立について(審議のまとめ)」を公表している(概要については、後述する「12.フィルムセンターの独立」に関する振りかえりを参照)。[注5]

注5 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kondankaito/eiga/filmcenter/index.html

同文書中の「4.今後検討すべき課題 ⑵映画フィルムの法定納入制度の在り方について」において、検討会での議論は以下のように総括されている。

映画フィルムの法定納付制度は、文化遺産の保存・継承の観点からは必要である。ただし、現在附則において映画フィルムの納入が免除されている国立国会図書館(NDL)法の出版物納入制度を活用した場合、フィルムセンターとの関係についての整理、NDL以外の機関等における映画振興のための活用の制約への懸念、高額になることが予想される納入物への代償金、などの課題が予想されることから、今後とも検討していくことが必要である。

しかし、「審議のまとめ」が公表されてから、本件について、文化庁および省庁間、NDL、フィルムセンター(現・国立映画アーカイブ)などの当事者間において、本題が公式に議論されたことはない。また、2010年代以降、ほぼすべての公開作品の原版および上映用素材がデジタルメディアになった状況においても、NDLにおける映画作品の納入制度の再検討や、フィルムセンター等との機関との議論が行われた形跡はない。

⑵映画フィルムの収集・保管の展開

映画フィルムの収集・保管については、以下の数字に見られるように、国立映画アーカイブにおける映画フィルムの所蔵本数はこの間飛躍的に増大している。

2002年度末

日本映画=27,562本、外国映画=7,002本、合計=34,564本

2021年度末

日本映画=75,231本(2002年度末の2.73倍)

外国映画=10,678本(1.52倍)

合計=85,909本(2.49倍)

とりわけ、原版類の安全保護については、国立映画アーカイブ内部用データベース(NFAD)登録数(ただし、登録数には所蔵のための手続きが未完了のフィルムも大量に含まれている)から、以下のような現状が確認できる(2023年3月現在)。

フィルム登録数=111,836本

うち、日本映画の原版類(データベース上の種別=日本映画かつジェネレーションがオリジナルネガ[ON・P、ON・S、ON・T]ないしはオリジナルリバーサルポジ[ORP]のフィルム)=52,156本(全体の46.6%)

加えて、所蔵本数にカウントされない寄託による映画フィルムの保管は、現時点まででは、映連加盟4社との契約による原版類のフィルムの寄託に限られているが、寄託本数は2021年度末現在で19,322本に達している。

(3)映画の広場

「映画の広場」は、当初フィルムセンター6階会議室前のロビースペースに開設され、その後1階奥のスペースの一部に移動した。しかし、そもそも具体的に何をやるのかが不明瞭であった上、劇場入場者の待機スペースとの調整、運営主体、スペースの管理と施設管理全般との調整など、多くの課題が解決に至らず、実質的に機能しないまま有名無実化した。また、フィルムセンター以外の場所での開設についても、検討したとも言われているが、開設するまでには至らなかったと思われる。

(4)フィルムセンターの独立

– フィルムセンターに求められる機能

前述の「フィルムセンターの在り方に関する検討会」では、今後フィルムセンターに求められる機能が議論の中心課題であったが、「審議のまとめ」では、この点を以下のように総括している。

今後フィルムセンターに求められる役割・機能として、以下の4つが想定される。

①映画フィルム及び資料の収集・保存機能

②普及・上映機能

③人材養成機能

④製作支援機能

一方、文化庁では2004年度よりすでに「日本映画・映像」振興プランを推進しており、また民間の各種映画団体による支援への取組みがある一方、財政事情より機能の飛躍的拡充は困難であることから、①の格段の充実と②の充実に力を注ぐべきである。

①については、以下の3点に対する取組みが求められる。

1.収集・保存機能に必要な施設・設備の一層の充実を図る。

2.過去のフィルムの収集・保存とともに、新たなフィルムに対する法定納付制度について今後とも検討を進める。また、寄贈・寄託の仕組みをさらに充実させる。

3.映画フィルムの保存・復元に関する基礎研究と実験を推進する。

– 独立が実現するまで

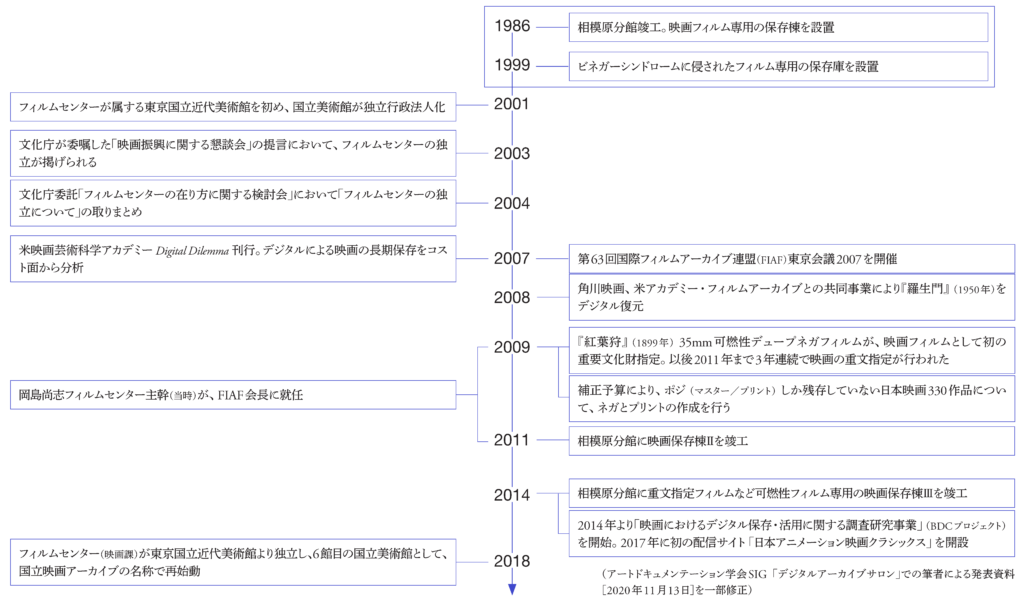

上記の総括を受け、2018年4月の改組・独立に至るまでに、フィルムセンターでどのようなことが行われてきたのか、重要と思われる取組みに限り、タイムライン上でまとめたのが以下の図である。

フィルムセンターの独立については、「審議のまとめ」に明記されているように、この段階からすでに、独立行政法人国立美術館を構成する一館としての独立が目指されていた。しかし、文化庁としては、国の財政事情により予算計上の目途が立たず、常勤職員の適切な増員を求めるフィルムセンター側との間で鍔迫り合いをしたまま、長い年月が経過した。

フィルムセンターが長瀬記念映画財団との間で、長期に亘る寄付を受ける契約を締結し、この寄付金を人件費として充当することにより増員を図ることに文化庁側の了承を得ることができたことにより、2018年に独立を実現することができた。

職員数は2004年3月末日現在、常勤職員11名、非常勤職員23名。2023年3月1日現在、定年制常勤職員15名、有期常勤職員ないしは非常勤職員51名、計66名。

2020年度の年間予算は6億8592万2千円。このうち国からの運営交付金は5億4645万2千円である。

– フィルムセンターの果たすべき役割に関する法的根拠

「12. フィルムセンターの独立について」では、「フィルムセンターが真にその役割を果たすため」との文言があるが、その役割を明文化した法的根拠は、美術館の設置に関する独立行政法人国立美術館法の第一章第三条、あるいはフィルムセンターの存在を前提として、独立行政法人が映画フィルム及び関連資料の保管・保存の義務を負うことを明記した著作権法施行令第三条および同条第一項ならびに第四条第二項に見る以外はない。[注6] つまり、法的には、映画の収集・保管の義務は独立行政法人にあり、国にはないのである。

一方、独立行政法人通則法に基づく国立美術館の中期計画には、国立映画アーカイブのミッションが定義されており、以下のような活動内容が記されている。[注7]

国立映画アーカイブは、我が国における映画文化振興の中枢となる総合拠点としての役割を果たすため、映画に関する保存・活用・上映・研究活動等を総合的に展開するとともに、関連する調査研究及び各種事業を行う。

ところで、2001年に公布された文化芸術振興基本法(2017年に一部改正され、文化芸術基本法と名称変更)において定義されたメディア芸術については、国立メディア芸術総合センターの基本構想が2007年に発表され、2009年には第一次補正予算に計上されるまでに至り、映画については、フィルムセンターとの連携協力を図ることが盛り込まれていたのだが、同年成立した民主党政権(鳩山内閣)によって予算執行停止が決定された。

2010年以降、デジタルアーカイブの急速な進展を背景に、文化庁はメディア芸術デジタルアーカイブ事業の推進へと舵を取り、現在3つの事業領域(グローバル展開、人材育成、連携基盤等整備推進)に亘り、メディア芸術の振興を図っているが、フィルムセンター(国立映画アーカイブ)との連携は、アニメーション映画のデータベースへの協力以外は特に行われないまま、現在に至っている。

注6

独立行政法人国立美術館法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000177

著作権法施行令 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345CO0000000335_20230601_504CO0000000405

注7 https://www.artmuseums.go.jp/corporate_info/gyoumu/chuki_keikaku

(5)アーカイブ中核拠点形成モデル事業(日本映画の創造・振興プラン)

2011年度から開始された「文化関係資料のアーカイブの構築に関する調査研究」では、テレビ、ラジオ番組の脚本・台本、写真フィルム、音楽関係資料の3分野でアーカイブ構築が行われてきた。2015年度には、「アーカイブ中核拠点形成モデル事業」として、グラフィックデザイン、ファッション、プロダクトデザインのアーカイブ構築がスタートし、さらにこの事業の一環として、2018年度から特定非営利活動法人映像産業振興機構(VIPO)の受託により「撮影所等における映画関連の非フィルム資料の調査研究及び中核拠点の形成」が実施されることになった。この活動では、映画撮影所などの調査を通じて、ポスター、シナリオといったノン・フィルム・マテリアルの所在情報の収集が行われている。

2022年度の文化庁予算では、「アーカイブ中核拠点形成モデル事業」は「日本映画の創造・振興プラン」に配置され、2,500万円が予算計上されている。なお、2023年度からこの事業は新たに国立映画アーカイブとの連携によって運営され、その経費は国立映画アーカイブの運営交付金から充当されることになっている。

Ⅴ 人材育成

(1)若手映画作家等の育成(日本映画の創造・振興プラン)

「日本映画の創造・振興プラン」におけるもう一つの持続的な柱と言えるのが、人材育成である。

– 映画スタッフ人材育成事業(インターンシップ)

文化庁は2004年度から、「日本映画・映像振興プラン」のもとで、映画スタッフ人材育成事業をスタートさせている。当該事業は、映画制作を教える大学、専門学校等の学生を映画製作現場に派遣するインターンシップのコーディネーション業務で、2018年度からVIPOがこれを受託している。送り出し側の大学等には学内では実現できない実地での学びを提供できるメリットがあり(単位化も可能である)、加えて、遠方でも学生に交通費や宿泊費が支給される。一方、受け手側の映画会社は教育的役割を担いつつ、受け入れ学生ごとに手当てが支給されることになっている。近年、本事業の予算は概ね3,000~4,000万円程度で推移している。

– 若手映画作家育成プロジェクト(ndjc)

また、同じく「日本映画・映像振興プラン」のもとで2006年度から開始されたのが「若手映画作家育成プロジェクト(ndjc)」である。この事業は35mmフィルムによる短編制作のプロジェクトとして企画されたものだが、その理由は、推測するに、当時、すでにデジタルカメラでの撮影が当たり前になりつつあった自主映画作家に、プロフェッショナルな体制で、フィルムでの制作経験を提供することが、文化の継承においても、業界の先行きにおいても必要であると考えられていたからであろう。当該事業は一貫してVIPOが受託し、現在まで継続的に実施され、毎年度3~4本の短編作品が制作されている。

また、ndjcは、2018年度から「90分程度の映画脚本開発」プロジェクトを始めており、そこで選出された1作品は「長編映画の製作実地研修」プロジェクトにおいて、すでに映画化もされている。2022年度には、「90分程度の映画脚本開発」プロジェクトの趣旨を引き継ぎ、「長編映画の企画・脚本開発サポート」プロジェクトが新たにスタートしている。近年、本事業の予算は概ね1億2,000~3,000万円程度で推移している。

2022年度予算は、上記の二つの事業をあわせて1億6,800万円である。

(2)次代の文化を創造する新進芸術家育成事業(文化庁)

「次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」は、「分野や団体の枠にとらわれず、国内外の芸術系大学や実力のある指導者等と協力して人材育成プログラムを作成・実施する」ことを目的に、2011年度にスタートした。2022年度予算では、本事業は「舞台芸術の創造・発信」の枠組みに位置づけられているが、その趣旨はそのまま引き継がれている。採択活動は、音楽、舞踊、演劇、大衆芸能、伝統芸能、その他に分類され、映画は「その他」に属している。この事業では、年鑑の発行や調査研究も対象になっており、一般社団法人コミュニティシネマセンターが受託している『映画上映活動年鑑』の継続的な発行もその成果のひとつである。

2022年度予算は全体で8億円である。

(2023年度(採択時)予算は6億3,980万円に減少している。(2024年6月追記))

Ⅵ 顕彰

(1)文化庁映画週間(日本映画の創造・振興プラン)

文化庁映画週間は、「日本映画の発展及び振興」を目的に、東京国際映画祭と同時期に開催されており、そこでは文化庁映画賞(文化記録映画部門、映画功労部門)の授与式、受賞した文化記録映画の上映、映画に関するシンポジウムが行われている。

2022年度予算は「文化庁映画週間・国際映画祭支援」として9,100万円が計上されている。なお、文化庁映画賞は2022年度で終了し、以降の顕彰事業は下記の芸術選奨に集約されることになっている。

(2)芸術祭・芸術選奨(文化庁)

1950年度から長年にわたって続いている芸術選奨には映画部門があり、毎年度、優れた業績をあげたスタッフに文部科学大臣賞、文部科学大臣新人賞が授与されている。2022年度予算は2億9,200万円だが、そのうち芸術選奨に関わる予算は1,200万円程度である。

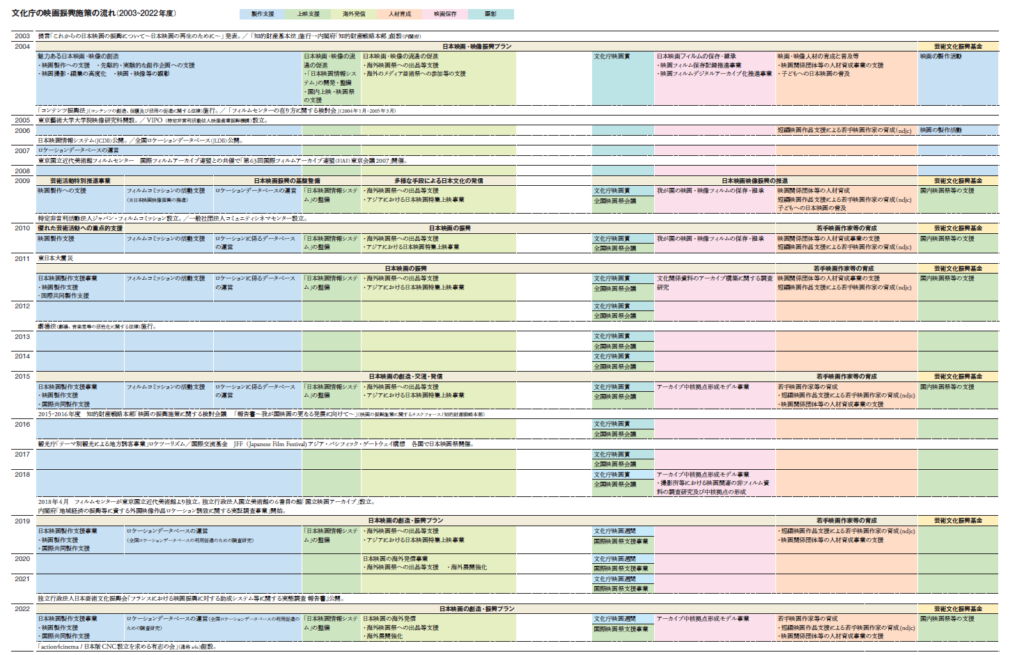

〈資料1〉文化庁の映画振興施策の流れ(2003~2022年度)

画像をクリックするとPDFでご覧いただけます。

Ⅶ その他の映画が関連しうる施策

2012年度から開始された「東アジア文化交流推進プロジェクト事業」(文化庁)は、日中韓3か国の各都市で、毎年度、文化交流イベントを開催する取り組みである。2年間の準備期間を経て、2014年度から「東アジア文化都市」が継続的に実施されており、その中には映画上映イベントも含まれている。2022年度予算は9,100万円である。

「国際文化交流・協力推進事業」(文化庁)は、国家間で設定される、いわゆる「周年事業」にあわせて、大規模な文化芸術イベントを実施するものである。近年は「文化芸術の海外発信力の強化」、「文化芸術交流の推進」といった枠組みで、上記の「東アジア文化交流推進プロジェクト事業」とともに実施されてきており、こうした文化芸術イベントに「映画」が取り上げられることもあった。2022年度予算は1億100万円である。

これらの他にも、間接的あるいは部分的に、映画が関連しうる施策はあるが、「映画」を正面に据えた施策ではないため、ここでは省略する。

おわりに

– 上映活動がほぼ政策課題から消滅?

このように主要な映画振興施策を整理して気づかされるのは、この20年の間に、国内における上映活動がほぼ政策課題から消滅していることである。当初は「日本映画・映像の流通の促進」という枠組みで「上映」が支援対象になっていたが、上記のとおり、2009年度以降、今日の「日本映画の創造・振興プラン」につながる施策パッケージからは「上映」が外されている。「12本の柱」の少なくともその3分の1にあたる4本の柱が「上映支援」に関わる内容をもっていたにもかかわらず、このような事態に至っているのは奇妙と言うほかない。

「12本の柱」に記載された趣旨からこの現状を考えてみよう。

「6. 国内映画祭の普及・発信機能の充実」には、「東京国際映画祭を含め、我が国における各種映画祭の全体像を明確にした上で、地域活性化、表彰、人材養成等の映画祭の個々の目的や内容に即しつつ,その普及・発信機能の充実を図る」とあるが、現在、東京国際映画祭を除き、他の国内映画祭の支援はすべて芸術文化振興基金が担うことになっている。とはいえ、この取り組みは継続的に実施されており、文化庁の2023年度予算では、支援の対象となる国際映画祭が拡張されることもあって、この柱は「上映支援」の枠組みではその成果を認めうるだろう。

その一方で、「映画祭の活性化を図るため、日本映画のフィルムの利活用を円滑化する」ために立ち上げられたはずの「日本映画情報システム」は2022年度いっぱいで終了する。文化庁の「行政事業レビューシート」では、日本映画情報システムの成果目標が「利用者数が過去3年間の平均値を上回ること」と設定されているが、このような自己目的的な指標では、果たしてこのデータベースが当初の目的の「映画祭の活性化」にどれほど貢献したかは判然としない。

「4. 非映画館も活用した上映機会の拡大」において指摘されていた政策課題は、映画館の地域的偏在が拡大していること、それによって観客がより多様な作品を鑑賞できなくなりつつあること、それを解消するためには、シネマコンプレックスを含む映画館が、「大手配給会社による配給に限らない多様な作品の上映機会を提供する必要がある」ことであった。「5. 多様な映画作品情報と上映者の出会いの場の形成」も同様である。そこでは、「大手映画会社が製作又は配給において関与していない作品は、上映機会に恵まれているとは言えない」こと、「このような状況を是正し、若手が世に出る機会を増やす」必要があることが指摘されている。

子どもに「映画館」での鑑賞機会を提供することを促す「11. 子どもの映画鑑賞普及の推進」は明確な総括もないまま消え去ってしまった。子どもの映画鑑賞機会については、「文化芸術による子供育成推進事業」のほんの一部(比較的多額な予算が組まれているが、そのほとんどは実演芸術関連の活動)で、こども映画教室が学校内で映画鑑賞ワークショップを行う事例が見られる程度である。

ここでの政策目的は根本的には「多様な作品の上映機会を拡大すること」であり、各表題にある「非映画館の活用」や「映画作品に関する情報を交換する場の形成」は単なる手段のひとつにすぎない。しかもその目的は国外ではなく、日本国内において実現されることが求められているのである。

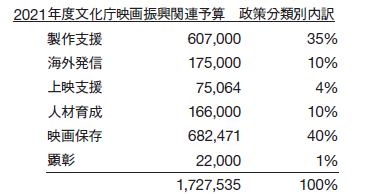

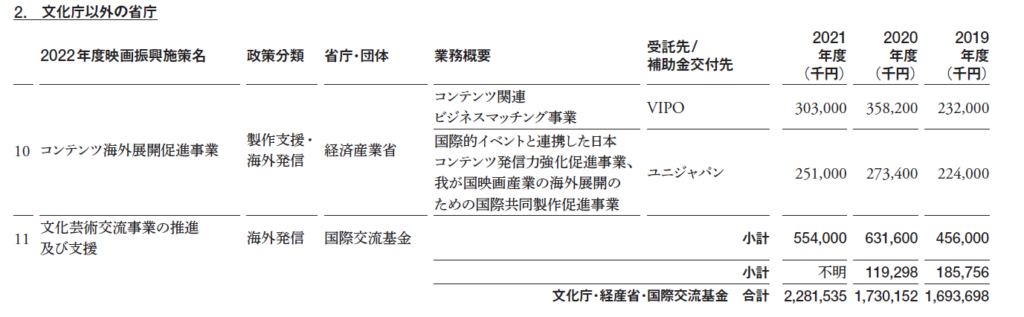

あくまで参考程度の数字ではあるが、「日本映画の創造・振興プラン」(文化庁)、芸術文化振興基金の「国内映画祭等の活動支援」に加え、国立映画アーカイブ、東京国際映画祭やTIFFCOMの開催に関わる「コンテンツ海外展開促進事業」(経済産業省)、国外での日本映画上映を展開している国際交流基金の「文化芸術交流事業」の過去3年間(2019~2021年度)の執行実績をまとめてみた。

〈資料2〉映画振興主要施策の過去3年間の執行実績

画像をクリックするとPDFでご覧いただけます。

– 「日本映画上映活動」の予算は文化庁映画関連予算全体のわずか0.26%

「日本国内の諸地域で、多様な作品の上映機会を拡大すること」に資すると思われる施策は辛うじて芸術文化振興基金の「日本映画上映活動」の支援があるにすぎない。支援額は400~600万円程度で、文化庁映画関連予算の約0.26%である。「提言」に謳われた「製作と上映の創造サイクルの確立」を図るには、あまりに偏った施策パッケージと言わざるをえない。加えて、この「日本映画上映活動」は単発的なイベントを指しており、本来、恒常的かつ自律的な「創造サイクル」に貢献するものとは到底考えられない。さらに言えば、文化庁・芸術文化振興基金の映画振興関連予算に文化庁以外の経産省、国際交流基金の執行実績額(1~11)を合算すると22億8153万5千円となるが、その中で「日本映画上映活動が占める割合はわずか0.20%にすぎないのである。

現在の施策パッケージでは、文化庁支援による製作作品が増えれば、おのずと「多様性」が確保できると考えられているように見える。しかし、それはあくまで「製作支援」であって、「上映支援」ではない。上記のように、「提言」の「4. 非映画館も活用した上映機会の拡大」では「映画館」が焦点化されていたが、その理念はいったいどこにいってしまったのだろうか。

若干の見直しが行われる「日本映画の創造・振興プラン」の2023年度予算においても、上記のような政策課題に応えて「上映」を正面に据えるような施策は見出されないままである。恒常的な上映の場である映画館こそ、現在の「日本映画」のみならず、外国映画も過去の映画も含めた「多様な作品の上映機会を拡大する」主体であり、次代の作り手を育むゆりかごであることに、改めて政策理念が差し向けられることを望む。

2023年3月発行「映画上映活動年鑑2022」掲載

「映画上映活動年鑑2022」(2023年3月発行)

一部のページはResearch & Reports にてPDFデータを公開しています。