連続講座「現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜 Vol.2」(7)

2021年12月11日~17日、全国24のアートハウス(ミニシアター)で同時開催された連続講座「現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜 Vol.2」。

監督や脚本家、製作者、編集者等、多彩な講師陣による7日間のトークの記録を連載します。

連続講座「現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜 Vol.2」

第7夜 2021年12月17日(金)

連続講座「現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜 Vol.2」第7夜は、ロベルト・ロッセリーニ監督の『イタリア旅行』を上映。

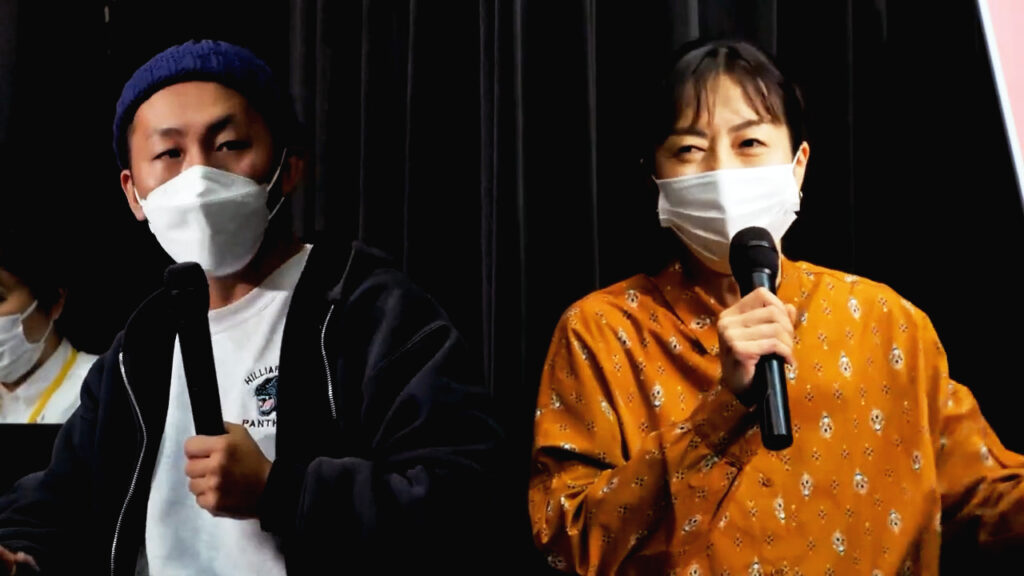

講師は、映画のみならずNetflixオリジナルドラマ、ミュージックビデオ、ビデオダイアリーなど、様々なアプローチで映像作品を制作されている映画監督の三宅唱さんと、手嶋悠貴監督『映画:フィッシュマンズ』や、杉田協士監督『春原さんのうた』などの編集を手がけられた映画編集者の大川景子さん。映画監督と映画編集者それぞれの視点から、ネオ・レアリズモの大傑作と言われる本作について、つぶさに語っていただきました。

ネオ・レアリズモが生まれた背景

三宅 まずはレクチャーということで10分程僕が話をします。レクチャーに「ロッセリーニは我々の先輩である」という仮タイトルをつけたんですが、その理由を大きく二つに分けて説明したいと思います。はじめに、ネオ・レアリズモが生まれた歴史的背景をロッセリーニのキャリアから見ていきます。ロッセリーニは、映画が誕生して11年後の1906年に上流階級の家庭に生まれました。ちなみに、同じ年にドイツでは哲学者のハンナ・アーレントが誕生しています。1936年、ロッセリーニが30歳の頃、シナリオ書きやスタジオでの手伝いと並行して、ドキュメンタリー映画を自主制作の形で監督したところから映画のキャリアを歩み始めました。ただし自主制作映画と言っても、現在のそれとは違ってフィルムで撮らなければならないので、上流階級だけに許された行為だったはずです。

ロッセリーニが映画を撮り始めた頃、イタリアではムッソリーニのファシスト政権が台頭して、世の中がファシズムに向かっていました。1929年には世界恐慌が起こり上流階級も没落しますが、だからといって労働者による革命が起きるわけでもなく、国民全員が疲弊しているという状況でした。

そんな中で映画産業はどうだったかと言うと、郊外にチネチッタという超巨大な映画スタジオがあり、そこで映画が製作されていました。なぜか歴史上、権力者は、ヒトラーも金正日もそうでしたが、映画が好きで、映画産業に対する国家のサポートもあり、チネチッタには映画学校もあったそうです。そこで撮られていたのは、カエサルやクレオパトラなどをモデルにした歴史映画で、「我々イタリア人の祖先にはこんなに偉大な人物がいたんだ」という物語を観客に見せることで、国力の増強に繋げようとしていたらしい。僕はそのあたりの映画を見たことがないので正確にはわかりませんが、そういう時代背景は日本も同様なので想像はつきますよね。

第二次世界大戦に突入すると、世界各国がそうだったように、国威発揚映画や、戦争を物語化したり、軍人や政治家を英雄化したりする映画が国策として撮られています。ロッセリーニも国からオファーを受けて何本か映画を撮っています。仮に戦争が全く違う結果になっていれば、ロッセリーニにも全く違う人生が待っていたと思いますが、現実にはローマが陥落し、それまでのシステムが完全に壊れてしまいました。ローマの街も瓦礫状態で、映画スタジオも崩壊して映画なんか撮れない状況になっている。

そんな時代状況で何をするか。そこで生まれたのがネオ・レアリズモです。

1977年のロッセリーニのインタビューにこんな言葉があります。「戦争の終わりには、我々は砂漠の中にいるようなものでした。それにも拘らず、ネオ・レアリズモの映画は、あの瓦礫の中で生きる為に現れたのです」。

ということで、辞書の定義とは全然違うと思いますが、ネオ・レアリズモがどういうものだったかを僕なりの言葉でまとめると、世の中が変わってしまって、これまでのように生きていくことも映画をつくることもできない状況で、私たちは今、どんな国、どんな街に住んでいるのか、そこでどんな人たちが生きていて何を思っているのか、そういうものに立脚した映画をつくろう、というのがネオ・レアリズモのベースにある、と僕は受け止めています。

現在に続くネオ・レアリズモ

三宅 そのようにして生まれた70年前の映画と、我々が生きている現在の状況がどういう関係にあるのか。「自分が今いる場所はどんなところで、そこで何を感じ、どう生きているのか」ということに立脚して映画をつくることは、その後も世界中で続いて現在につながっていると思います。

戦争によって社会システムが大きく変わり、テレビの台頭によって映画会社が斜陽化すると同時に、機材の軽量化によって街なかでも撮影ができるようになりました。フランスでは、自分たちが住むパリの街で映画を撮るんだというヌーヴェルヴァーグの監督たちが生まれます。アメリカでも、50年代の赤狩りを経て、スタジオで監督していた巨匠たちが撮れない状況に追い込まれ、アメリカン・ニューシネマと呼ばれる時代に向かっていきます。日本でも1950年代後半、60年代くらいから松竹ヌーヴェルヴァーグが生まれ、その後、ATG(日本アート・シアター・ギルド)のような独立系の映画会社が映画をつくり始めます。1970年代後半からは、学生映画出身の監督たちが映画監督としてのキャリアを歩み始め、例えば黒沢清監督も高校時代に映画を撮り始めていまに至っています。というような流れが脈々とあって、その先に自分たちの世代がいるわけです。僕も中学生のときに、放送部のキャメラを使って映画を撮り始めたんですが。そういう意味で、僕らの世代が「これ新しいかも」って試すことはとっくにやられていることが多いですよね。

約125年の映画の歴史をすごく雑に分けるなら、ごく初期には、純粋に世界にキャメラを向けたリュミエールの時代があり、その後すぐにスタジオの中でスターを撮っていた時代があり、街に出て映画を撮る時代になったという流れがあります。音も風もコントロールできるスタジオでは、スターのための照明技術なども洗練されて、ものすごく美しい映画が撮られましたが、街なかに出ると、同じようにはいかないですよね。美学的、技術的、体力的なレベルで方法論が全く変わるわけです。ロッセリーニは、スタジオを出て自分たちの街で映画を撮る、その最初の地点に立っている人で、だから「ロッセリーニは我々の先輩」なんです。

こんなにも何かを「見る」映画なのか

三宅 ということで、『イタリア旅行』の話をしましょう。僕が最初に本作を観たのは学生時代でした。初見の印象は全然わからないというかつまらないというか、「中年夫婦の危機」って紹介されても、学生のときにそんなもの興味なかったですからね。ラストシーンも、わけがわからんと思いながらも、そんなこと口にはできなかった。名作だって書いてあるし、ゴダールが本作を観て「男と女と一台の車とカメラがあれば映画は撮れる」と言ったらしいし、確かになぁ…なんて、受け止めたフリをしていました。そういう悪い思い出があるので見直してなかったんです。

でも、今回講座に誘っていただいて、直感的に『イタリア旅行』を改めて観たいと思いました。さっき僕が話した歴史的背景が身についたこともあるし、いい加減自分も中年に差し掛かってきたので、もう一回観てみようかな、ぐらいの理由で選んだんです。そしたら、正直めちゃくちゃ面白い。かなり興奮しました。また、こんなにも「見る」ことについての映画なのかと驚いたんです。そこで、僕の考えでは、編集者こそが映画スタッフの中で最も「見て、聞いて、考える」仕事をしている人物だと思っているので、ぜひ大川さんとともに本作について話してみたいと思いました。

大川 私も学生時代に初めて観たんですけど、お勉強的にさらっと観てしまったので、ぐっと引き寄せられる何かを発見したわけではなく、その後も見返していませんでした。今回声をかけていただいて、観れば観るほど面白い映画だと思いました。

三宅 最もすごいと思うのはラストの手前、夫婦が歩いて会話をしながら遺跡を去っていく場面で、とにかく風景を「見た!」と強烈に実感したんです。風景あるいは背景と呼ばれるものは、あくまで役者や物語をこっそり引立てるものであって、じっくり見るものではないはずでしょう。それなのに、風景を「見た!」と思った。それで、もう一回見直したら、主人公たちは最初、全然風景を「見ていない」。

大川 最初、車で寝てましたもんね。旅で訪れた人の姿勢じゃないですよね。

三宅 本作より前に撮られたいくつかの映画では、瓦礫の街の中で生活している人たちを主人公としているので、本作では新たなトライとして、瓦礫の風景から最も遠い人物を主人公にしたのかもしれない。住んでいる人ではなく旅人が瓦礫を「見る」、外国人がこの国のいまを「見る」、というのが『イタリア旅行』の骨格ですよね。

僕はきょうは、なるべく俳優の動きに着目して話しますが、彼女たちは序盤、別荘に案内されたときなど、全然「見ていない」。家具を紹介されても「素晴らしいわ」とか言いながらすっと通り過ぎてしまうから、背景が背景として流れてしまう。テラスに出ても、あんなに景色がいいところなのに全然立ち止まらないし、サングラスをかけて寝っ転がっている。シナリオで言うところの「倦怠期を迎えている夫婦」が「世界を見ない」あるいは「見ようとしない」というアクションになっています。

大川 確かに、私もその辺りを見ていて、次から次へと案内されるので、時間が止められない感じがしました。言われるがままに行動しているような印象が冒頭から続いていて。主人公たちがちゃんと何かを見始めるのは、偶然出会った知り合いたちと流れで飲みに行ったレストランからでしょうか。いちゃつく手と、それを見るバーグマンの表情。

三宅 そうそう。音楽が流れていて声が「聞こえない」ので、離れた席に座っている旦那が隣の女性と何をしているのか、「見る」ことで判断するしかない状況なんだよね。あの場面で初めて、イングリット・バーグマンが何かを見て、何かを思っていることがわかる。それがきっかけとなったのか、翌日から彼女は単独行動を始めて、そこから後半にかけてグラデーションがつくように徐々に「見る」人になっていく映画だと思います。あるいは、それまではものすごく「歩みが速い」人が、「見る」という演出が加えられたことによって、「歩みが遅い」人となる映画だとも言えそうです。歩く速度に合わせて、映画のリズムも少しじっとし始めるというか、キャメラの動きも少なく、ゆっくりになるというようなことが起きているのではないか。

ロッセリーニがどんな演出をしていたのか想像してみると、「ゆっくり動いてください」と言うと、単にゆっくり動いているだけの人になってしまうと思うんです。だから「周りをよく見なさい」という演出だったんじゃないかなと。逆に言えば、その前の別荘のシーンは「見なくていい」「足を絶対に止めてはならない」というルールが監督と役者の間にあったのではないかと思いました。

ネオ・レアリズモ以前のスタジオでの芝居は、背景をバックにスター同士で芝居をする「対人間」あるいは「対キャメラ」の集中力が求められたと思うんですが、ロッセリーニの映画においては芝居の相手が「対世界」に変わっている。溝口健二監督の言う「反射」という言葉を使うなら、世界に反射することが求められている。風が吹いたり、まぶしかったり、足元がゆるかったりしたら、それをなかったことにはせず、いちいち立ち止まったりつまずいてオッケー、ということですね。そうした全身の「反射」を捉えなければ瓦礫との出会いは記録できないんだ、という強烈な意思を僕は勝手に感じました。単なるPOVショットなんかでは「見た」ことにならない、という感じです。

「弱い編集」が際立つ作品/一回性が連続する編集

大川 私はやはり編集的観点から観てしまうんですが、本作を映画編集者として観たとき、ポイントポイントで目立たない編集というか「弱い編集」が際立っていると思いました。弱いより強い編集がいいのかと言えば、そういうことではないんですが。具体的にいうと、博物館の場面から私は急に映画の中に引き込まれたんですが、そこでも弱い編集が際立っていると思います。まず彫刻が映って、もうひとつ隣に並ぶ彫刻が映って、その彫刻からそれを見ている手前のバーグマンが、カットを割らず一連のカメラの動きのなかで撮される。次に、舐め回すようにクレーンで彫刻が撮られているのを見ていると、その後ろを案内人とバーグマンが歩いてきて、今度は二人の歩きの流れの中でカメラは次の彫刻に移ったりしますよね。このシーンって、切り返しによって意味を生んだり、強調させることを全くしていないですよね。むしろ目立たない弱い編集によって、バーグマンが環境の中に徐々に一体化し始めていました。そこに痺れました。

三宅 彫刻を下から撮っているから、見上げているバーグマンのカットが来そうなものの、違ったよね。彫刻を撮ります、見てます、また彫刻を撮ります…という、カットA―B―Aのつながりが本当にないというか、A―Bときたら、Aに戻らずにCのポジションに入ったりする。あそこで初めて、この女性がこの場所に本当にいるぞって感じられるんだよね。

大川 そうそう。場所やその場の流れとともに人物を描いている感じが、あそこから急に出始めるというか。

三宅 僕が「わあ」と驚いたのは、かつて聖堂だったところをおじさんに案内された後、バーグマンがひとり取り残されるシーンの、階段をあがっていく一連を捉えたカット。バーグマンの奥で木が風に大きく揺れていて、「いままさに世界全体が動いてる!」みたいな感じがしてさ。人が何かを初めて「見る」、その瞬間の驚きや慄きが映っているというか、「見ている自分」も彼女と一緒に驚いて、慄く感じ。テストあったのかなと思っちゃうほど、あの彼女の歩みや表情の不安定さには一回限り感がある。

大川 あの場面はわたしも「わあ」と思いました。体感として、もっと長めにカットが使われていると思ったら、結構さらっとしていましたね。なのに印象的なシーン。あの場所に彼女があんなふうにただ立っているだけで、彼女の中でいろんなことが起こっていることが十分に描かれていた。

三宅 監督が役者を完全に信用していないとできないことだなと思います。ロッセリーニの演出は、あの環境を用意することだけであって、あとはバーグマンがただひとりであの瞬間の世界に必死に全身で反応することで、あのカットをつくり出している。監督にとっては、文字では書けないこと、やってみないとわからないことを撮るという、いわば賭けのカットであり、祈りのカットですよね。

大川 編集者って現場に行かないからそういう状況はわからないじゃないですか。でも、ああいうシーンを観て思うのは、監督もかなり試される状況を自らつくっているということなんです。現場であの状態を撮ればいいんだって説明しても、「で?」って感じになるじゃないですか。だから、こうやればきっと何か見えるはずと信じて、周りからのプレッシャーに耐えられる人じゃないと撮れないんじゃないかなって。だから、編集は映ってるものを絶対に見逃しちゃダメだと思ってやってます。

三宅 終盤の遺跡を去る場面は、まさに大川さんの言う「弱い編集」と「見逃さないこと」によって力強く支えられていて、だからすごいんだなと思いました。こんなにシンプルでいいのかっていうぐらい、行っては去る、行っては去るという全身を捉えたカットのつながりだけで構成されています。「見ない」人がいろいろと「見る」うちに「これ以上は見られない!」となって遺跡を立ち去るわけですが、僕たち観客はこの場面で、彼女の全身とともに瓦礫の風景を「見る」ことを求められている。正確に言えば、「見よ!」と求められているというよりも、この映画のこれまでの画面連鎖を目にしてきた観客ならば、いまやこの瓦礫を「見る」ことができるはずだ、きっとあなたたちなら「見逃さない」はずだ、とロッセリーニから信頼されている、そんな感じすらします。バーグマンに賭け、祈ったように、ロッセリーニは観客にも賭け、祈っているのではないか。

「人生は短すぎる」「だからこそ楽しまないと」というセリフだって、口にすると世界一陳腐な文言だと思うんです。だけど、常に一回性が連続するような繋ぎ方がされた本作を見ていると、「本当にそうだよな」と自然と思わされるんですよね。会話場面では同じカットが使われることがあるけど、それ以外の場面では同じカットが二度使われることはなかったはずです。一度見逃したら同じカットは二度と見られないという編集によって溜めに溜められた「はかなさ」や「取り返しのつかなさ」が、終盤に至って瓦礫として実体化して目の前に現れる、というのが僕にとっての『イタリア旅行』です。

質疑応答

──本作はロッセリーニが俳優たちに即興的な演技を求めたと紹介されていますが、あまりそう感じませんでした。当時は即興的な演技に見えたのでしょうか。

…ユーロスペース、シネマ・ジャック&ベティ、ジグシアターより

三宅 即興的に見えないという印象は僕も同じです。スターが出ている映画ですし、照明やフォーカスの送りを見ても、テストが重ねられた上で撮影されていると思います。ただ、スタジオではなくロケーションでの撮影となると、空間をコントロールできないわけですよね。雨が降ったりもするし、いい風も吹いたりもする、太陽光の具合によっては立ち位置をガラリと変えることもできます。何もかもコントールできるスタジオでの撮影をスタンダードな感覚とすると、それと比べて、その日その場で決まることがたくさんあるという意味で、即興的という語が使用されてきたのではないかと思います。また、スタジオ撮影と比較すると、二人のスターも他の映画とは違う演技に見える、なんだか生っぽい、という印象が当時あったかもしれません。ただ、先ほども話したように、全体的にはものすごく緻密に作られた映画ではないかというのが僕の考えです。

──主人公の二人が抱き合った後、警察官が映るラストショットは何を撮したかったのだと思いますか。祭りの喧騒の後、夫婦の間に何が起こったと思いますか。

…ユーロスペース、シネマ・ジャック&ベティ、第七藝術劇場より

大川 ラストショットは、ハプニングに遭遇した二人を撮していると思っています。ラストショットに疑問を抱くということは、それがつまりハプニングに遭遇したことを意味するのかなと。ただ、外の渦に巻き込まれることによって、突如として露わになった二人の感情が、二人を動かし近づける過程は、とても丁寧に段階を踏んで描かれていると思いました。

三宅 正直見るたびに考えが変わります。ただ、やっぱり「結ばれてよかったなあ」と思ったことは一度もないですね。むしろ、せっかく別の世界への回路が切り開かれたのにまた元の世界に戻ってしまうんじゃないか、こう言ってよければ、すごく愚かな瞬間にも見えます。ただ、愚かと言っても否定的な意味ではありません。人間そんなに理性的じゃない。説明がつかない何かで人がくっついたり離れたりすることはあると思うので、そこに心理的な理屈を求めるのではなく、ただ受け止めたいと思います。警官のカットについては、正直、よくわかりません。画面で起きていることだけに着目すると、外の世界から疎外された車の中にいた人物が、外の世界に連れ戻される、世界の渦中で再び動いていくというラストシーンになっていますよね。そこで、じゃあそれをただじっと見ている我々は何なんだ、我々はこの後、外の世界に出て何をするんだってことを考えさせるために、映画館に座っている我々と似た状況にいる人物をラストカットとして映画を終えたんじゃないか。映画が終わった後にも続く人生を生きている僕ら観客席に切り返すために、あのラストカットがあるのかなと…いや、これはちょっとさすがに屁理屈ですね。

これからのアートハウスについて

三宅 面白い映画、いろいろあります。例えば、濱口竜介監督の『偶然と想像』はめちゃくちゃ面白いと思ったので、普段映画をあまり観ない人にも観てもらいたいと思いましたし、大川さんが編集された杉田協士監督の『春原さんのうた』も、まだ僕は(海外版)予告の2カットしか見ていないですが、むちゃくちゃすごいなというか、それこそ、きょう観たロッセリーニの映画のように、この世界にあの人物がいるということがたった2カットで信じられるような予告で、すごく興奮しました。今日お越しになった方はぜひご覧ください。

(取材・構成=木村奈緒)

『イタリア旅行』

監督・脚本:ロベルト・ロッセリーニ

1954年|イタリア・フランス|85分|モノクロ

結婚8年目、一見仲の良いカテリーナとアレックスは、実は破局寸前。ベズビオ火山、ポンペイの遺跡、カプリ島などをめぐりながら、二人は離婚へと突き進んでいくのだが…。ロッセリーニは、バーグマンとサンダースに即興的な演技を求め、生々しい感情のゆらぎをフィルムに焼き付けた。ゴダールに「男と女と一台の車とカメラがあれば映画は撮れる」と言わしめたネオ・レアリズモの大傑作。

三宅唱

映画監督

1984年生まれ。2010年に、初の長編映画『やくたたず』を監督。2012年、劇場公開第1作となる『Playback』がロカルノ国際映画祭コンペティション部門に選出。2018年の『きみの鳥は歌える』は毎日新聞映画コンクール、キネマ旬報ベスト・テンなどで主要賞を多数受賞。2019年に『ワイルドツアー』を発表。2020年には、Netflixオリジナルドラマ『呪怨:呪いの家』を監督。2022年に公開予定の監督作『ケイコ 目を澄ませて』が第72回ベルリン国際映画祭エンカウンターズ部門に選出された。

大川景子

映画編集者

1978年生まれ。映画編集者。東京藝術大学大学院映像研究科卒業。2009年、諏訪敦彦監督の映画『ユキとニナ』に編集アシスタントとして参加。2013年に、ドキュメンタリー作品『異境の中の故郷-作家リービ英雄 52年ぶりの台中再訪-』を発表。杉田協士監督の『ひとつの歌』『ひかりの歌』『春原さんのうた』、手嶋悠貴監督『映画:フィッシュマンズ』、三宅唱監督『ケイコ 目を澄ませて』などの編集を手がける。特集上映「ケリー・ライカートの映画たち 漂流のアメリカ」の予告編を三宅唱監督と共に編集した。

現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜 vol.2

2021年12月11日(土)-17日(金)

全国24館で実施

企画・運営:東風 企画協力・提供:ユーロスペース

協力・提供:アイ・ヴィー・シー/アンスティチュ・フランセ日本/グッチーズ・フリースクール/コミュニティシネマセンター/シネマテーク・インディアス/ノーム

文化庁「ARTS for the future!」補助対象事業

https://arthouse-guide.jp/