【特集】映画館(上映活動)の現状に関する詳細調査-2

「映画館(上映活動)の現状に関する詳細調査」では、ミニシアターの活動を質的な観点から検討するために、人口が30万人規模の地方都市のミニシアターおよび、都心に近く人口規模も大きい都市のミニシアター、さらに近隣に映画館のない地域での自主上映活動の三つをモデルとして取り上げる。それぞれの活動で1年間に上映された作品の作品名や製作国、公開規模(当該作品が国内でどれほど多くの館で上映されたか)、ゲスト招聘を含む関連イベントの有無などを一覧で示すことで、地域における上映活動の「多様性」と「地域性」を計測することができるようになるだろう。この調査は入口にすぎず、全国のミニシアターの協力を得ることができれば、今後は、空間的にも時間的にも、その対象を拡張して、データを集積していくことを試みたい。

レポートを読み解く指標 ②地域性に即した上映活動の教育的・社会的意義

映画上映における関連イベントとは、映画上映の本質的な目的である映画作品の鑑賞に加えて、その体験をより充実したものにするために企画されるものである。

関連イベントの評価の指標としては、大きく分けて二つを挙げることができる。

ひとつは映画を通じて観客が学ぶ、様々な経験をするという点で「教育的な意義」が挙げられる。ゲストによるトークやレクチャーは、観客の作品自体に対する理解だけでなく、作品の描く文化や社会についての関心を深める。より専門的なマスタークラスやシンポジウムは、映画のクリエイターや研究者が交流する機会を提供することにもなるだろう。若い観客(子ども)のための教育プログラムとして、こども映画祭や子ども向けのプログラムの上映に合わせて体験型のワークショップや映画の解説、トークイベントなどを実施することには教育的な意義とともに、社会的な意義も含まれる。また、ミニコンサートや公演付の上映は、音楽などの芸術全般や他のメディアへ映画の裾野を広げ、日常的に映画館へ足を運ぶことの少ない観客層の開発・育成に繋がる。

関連イベントには、「社会的な意義」も含まれる。それは、映画館が文化的な拠点として、地域社会のなかで様々な人々や団体との結節点となる役割を果たすことを示す。映画上映を通じて人々が集まり言葉を交わすことは、作品の芸術的な価値だけでなく、映画を契機としたコミュニティが醸成されるという点においても評価することができる。それは、結果的に映画館へ観客が根付くという循環を築くことにもなるだろう。

※ 映画公開時の舞台挨拶のように実施時間の極端に短いものやファンイベント、営利目的に限定されるものは教育的・社会的活動としての評価は低いものとなる。

②-1 教育的な意義

・上映作品関係者によるトークイベント

・レクチャー・マスタークラス・シンポジウム

・サイレント映画の伴奏付上映

・上映作品関連ミニコンサート等公演付上映

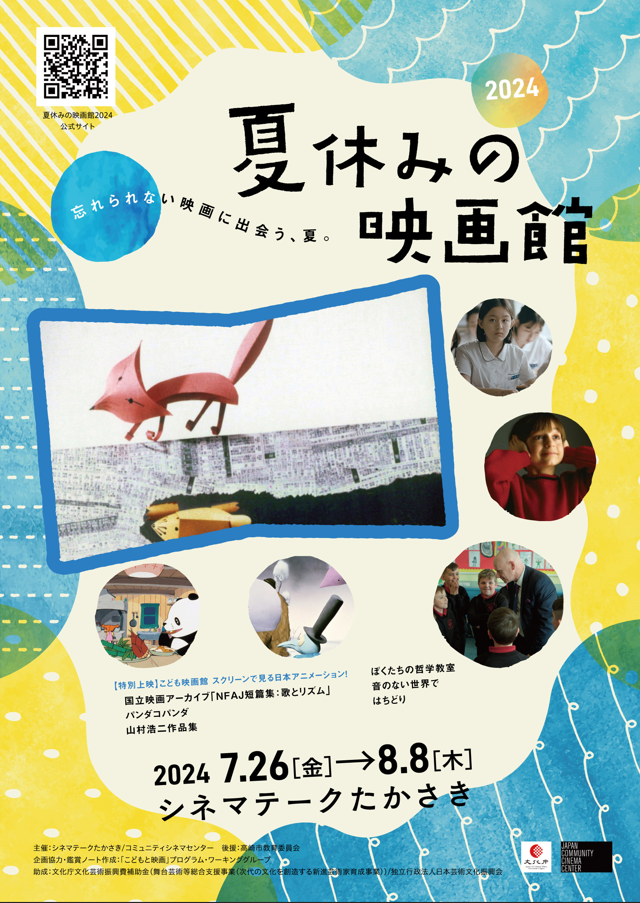

・上映ワークショップ・若年層向けプログラム(夏休みの映画館)

事例:シネマテークたかさき

- 上映した日本映画の約8割で監督や関係者を招いて舞台挨拶・トークイベントを実施

1作品につき2~3回、ゲストを変えて実施することもある。 - 特集上映の際に映画研究者等の解説・レクチャー

・「ピエール・エテックス レトロスペクティブ」

・「ライナー・ヴェルナー・ファスビンダー傑作選」 - 若年層(子ども)を対象とした「夏休みの映画館」

・夏休み期間中2週間にわたって実施。

7プログラムの上映に加え、映写室見学・工作ワークショップ・アフタートーク等を実施。

他のミニシアターと連携して企画運営。

鑑賞ノートの配布。 - 高崎映画祭の開催(主催:高崎映画祭実行委員会)

- 東南アジア映画祭の開催(主催:高崎市)

- 周辺の映画館のない市町村での移動上映。

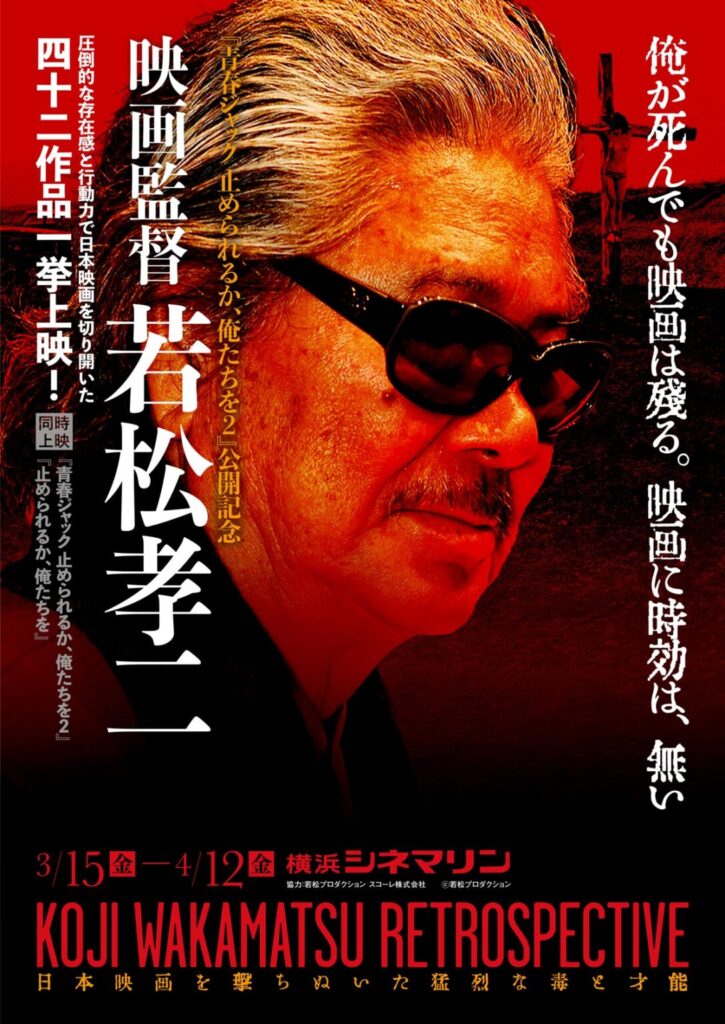

事例:横浜シネマリン

- 1スクリーンで多くの作品を上映(年間300本以上)。

- 市内には4館のミニシアター(+10のシネコン、2つの既存館)があり館独自のプログラミングが求められる。

- 日本映画…139 本上映

・多彩な特集上映

独自企画

「映画監督 若松孝二」43本

「「戦争と平和」宝田明さん~魂のメッセージ~」6本

「藤竜也傑作選」11本

戦争・平和、社会的テーマにこだわった企画

・多くのドキュメンタリーを上映 特集を除く63本中25本が該当。 - 外国映画…164本上映

・多彩な特集上映 「ペルー映画祭」11 本「ベトナム映画祭」12 本等、計112本(16 特集)。

・欧米以外の多様な国々の映画を上映 特集以外の52 本中18 本が該当。

②-2 社会的な意義

・地域の文化施設・文化芸術団体との協働・学校との協働

・商店街等との共同

・映画館がない地域での移動上映

・バリアフリーの取組 等

事例:みやこ映画生協

みやこ映画生協の「みやこシネマリーン(DORAホール)以外での上映活動」はすべて「社会的・地域的な意義」のある活動に該当する。

これらの活動すべてが「映画館のない地域での移動上映」であり、地域の文化施設や芸術団体、学校等との共同で行われている。

陸前高田市の「ほんまるの家」や、洋野町「善映館」では地域の人たち自身が上映会を企画・運営する上映者育成ワークショップも実施。

表3 みやこ映画生協 映画館以外での上映時の関連イベント例

レポートを読み解く指標 ③さらに必要な指標・データ

今回の調査では、映画館の活動を年間の上映作品リストに基づき、その多様性を評価すると同時に、関連イベントをみることによって地域社会への貢献度を社会的・教育的な意義の視点から評価できることを提示した。そのために用いた特定の指標を継続的に測定し、アプローチ自体の改善を繰り返していくことが重要である。また、映画館の実態に即したよりきめ細やかな調査を行うために必要な指標、データとして、以下のものが挙げられる。

■地域の人口規模等

映画館の活動はその地域の人口によって大きく左右される。100万人以上の大都市と5万人以下の小市町村の上映作品の多様性を同じ基準で評価することはできない。人口規模、あるいは映画館の所在地の商圏や交通手段を考慮したアクセシビリティなどを評価点数に反映する必要がある。例えば、100万人規模の都市の映画館を1とした場合、50万人=1.1、30万人=1.2、10万人以下=1.4といった係数をポイントにかけることなどが考えられる。

■観客開拓

観客開拓の取り組み等により、観客数(座席占有率)が増加していることを評価することも重要である。上映プログラムや関連イベントの効果的な告知、SNSや会報(会員制メーリングリスト)の活用などによる観客の増加を評価の対象とすることは、観客開拓の取り組みを促すことに繋がるだろう。

■年齢別観客数に関するデータ

若い観客を開発・育成することは映画館や映画文化を維持・発展していくために重要である。そのために、これまで詳細なデータのない年齢別の観客数を整理して、各映画館に集う人々の傾向を把握する必要がある。学校や学童保育など教育機関との連携など若年層の観客開拓に対して評価することも考えられる。

■大都市のミニシアター

ミニシアターが多く存在する東京のような大都市については、鑑賞する作品の選択肢がきわめて多いため、観客にとって「多様性」のあり方が他の都市とは大きく異なっている。人口規模だけでなく、他館との関係、配給のあり方も特殊であり、映画館の上映作品の多様性の評価については、他の地域とは別の基準を設けることを検討する必要があるかもしれない。

今回の調査では、4つの映画館及び上映団体から上映活動に関する詳細なデータを提供していただくことができた。調査に協力していただいた方々には心よりお礼を申し上げたい。

このように調査から得られたデータを、様々な指標を用いることによって的確に読み取ることで、映画館・上映活動の実像を明示することが可能となる。さらに、調査を積み重ね、客観的で説得力があり、データを提供した上映団体にとっても納得のいく評価の方法を確立していくことが重要である。

(2) 資料・原稿作成

岩崎ゆう子|コミュニティシネマセンター 土田環|早稲田大学/コミュニティシネマセンター理事

「【特集】映画館(上映活動)の現状に関する詳細調査-3」はこちら≫