【特集】映画館(上映活動)の現状に関する詳細調査-1

「映画館(上映活動)の現状に関する詳細調査」では、ミニシアターの活動を質的な観点から検討するために、人口が30万人規模の地方都市のミニシアターおよび、都心に近く人口規模も大きい都市のミニシアター、さらに近隣に映画館のない地域での自主上映活動の三つをモデルとして取り上げる。それぞれの活動で1年間に上映された作品の作品名や製作国、公開規模(当該作品が国内でどれほど多くの館で上映されたか)、ゲスト招聘を含む関連イベントの有無などを一覧で示すことで、地域における上映活動の「多様性」と「地域性」を計測することができるようになるだろう。この調査は入口にすぎず、全国のミニシアターの協力を得ることができれば、今後は、空間的にも時間的にも、その対象を拡張して、データを集積していくことを試みたい。

1. 映画館(上映活動)の現状に関する詳細調査

(1) 3つの映画館(上映活動)のレポート

対象映画館(上映活動)

シネマテークたかさき

調査対象期間:2023年1月~12月

映画館。2スクリーン(58席/64席)

1987年より開催されている「高崎映画祭」が母体となり、2004年にNPO法人たかさきコミュニティシネマを設立、同年12月にミニシアター「シネマテークたかさき」開館。現在、たかさきコミュニティシネマは、シネマテークたかさきのほか、「高崎電気館」、「高崎フィルムコミッション」の運営も行う。近年は群馬県内の映画館がない市町村での移動上映も行っている。

運営団体:NPO法人たかさきコミュニティシネマ 群馬県高崎市あら町202番地

高崎市人口:約37万人

近隣の映画館:高崎市 109シネマズ高崎 / イオンシネマ高崎|前橋市 ユナイテッド・シネマ前橋 / 前橋シネマハウス(ミニシアター)

年間上映本数 日本映画=99本 外国映画=180本 合計 約280本

横浜シネマリン

調査対象期間:2023年6月~2024年5月

映画館。1スクリーン(102席)

1964年につくられた映画館「横浜シネマリン」が2014年3月に休館に入った。その後、現在の運営者が同館を受け継ぎ12月にリニューアルオープン、ミニシアターとして運営を続けている。

運営団体:有限会社横浜シネマリン 神奈川県横浜市中区長者町6-95

横浜市人口:337万1000人 中区15万3528人

近隣の映画館(横浜市中区):

シネマコンプレックス:横浜ブルク13 / イオンシネマみなとみらい

ミニシアター:シネマ・ジャック&ベティ|既存興行館:県民共済シネマホール|成人映画館:光音座

年間上映本数 日本映画=139本 外国映画=164本 合計 303本

みやこ映画生活協同組合

調査対象期間:2023年1月~12月

上映団体。

1997年設立。同年に岩手県沿岸部で唯一の映画館「みやこシネマリーン」を開設。

2011年3月11日以降、東日本大震災で大きな被害を受けた沿岸部に映画を届ける活動を積極的に展開。上映者・観客のネットワークを広げてきた。2017年「みやこシネマリーン」は閉館。みやこ映画生協は、DORAホール(元「みやこシネマリーン」)で上映会を継続(年間150日程度)するとともに、岩手県内の映画館のない市町村での移動上映を年間50回以上実施している。2016年には有志とともに、宮古市内の蔵をリノベーションした上映の場「シネマ・デ・アエル」を開設。こちらでも毎月上映会が行われている。

主な上映会場:DORAホール(元映画館「みやこシネマリーン」) 76席

岩手県宮古市小山田2-2-14 マリンコープDORA2F

宮古市人口:約45,000人

近隣の映画館:盛岡市(約120分)

上映活動レポート

(2) レポートを読み解く指標

3つの映画館(上映団体)の1年間の上映活動の記録をどのように読み解くことができるか。

この調査では、期間を限定して行われるイベントではなく、映画館等で恒常的・日常的に行われる活動をどう評価するかを考え、公共的な意義を明らかにすることで、公的な上映支援制度へとつなげる可能性を探りたい。

評価の指標として考えられるものとして、まず、第一に上映している作品の「多様性」がある。もうひとつは、地域文化を育み、学びの空間たりうるという意味での「地域性」という観点から、映画館の活動を評価する指標を設定する。

– 上映作品の多様性

「上映作品の多様性」は、映画館の基本的・根源的な活動である「上映」そのものを評価する指標であり、各館の上映作品リストを元に、上映作品数や作品の国籍やジャンルの豊かさを評価するものである。映画館は観客を動員し、興行収入を得ることで運営されているが、ここでは、年間1300本を越える膨大な数の公開作品の中から、必ずしも経済的な効率だけを優先することなく、多様な作品を上映し、観客に届けるということを評価の指標とする。

– 上映活動の地域性(教育的・社会的機能)

「地域性」とは、映画館が活動する地域において、その営みが(1)映画館の周辺に暮らす人々の文化に対するアクセシビリティを確保し、どれだけ「教育的な側面」を持つか、(2)地域における多様な観客のアクセシビリティを保証することにより、様々なグループやコミュニティの結節点としてどれほど「社会的な機能」を有しているかを測定するもので、上映に関わるイベントを評価する指標として設定した。

こうした教育的・社会的な活動は、あくまでも映画上映に付随したものであると捉え、上映作品の多様性により比重を置くことが妥当と考えられる。

レポートを読み解く指標① 上映作品の多様性

シネマテークたかさき

- 2スクリーンで多くの作品を上映(年間280本)。

- 公開規模30~79 館の作品が半数近くを占める。

市内唯一のミニシアターであり、ミニシアター作品では比較的メジャーな作品を満遍なくキャッチアップしている。 - 日本映画…99 本上映

・若手クリエイターの作品を多数上映…99本中半数近くの43 本が若い映画監督の作品。

・高崎映画祭(「監督たちの現在」上映作品、新進監督グランプリ)との連動。

・たかさきコミュニティシネマが運営する映画館「高崎電気館」で旧作の特集上映を実施。

・ドキュメンタリー19 本上映。 - 外国映画…180本上映

・欧米以外の多様な国々の映画を上映 特集以外の114 本中28 本が該当。

・重要な11の特集(計66本)を上映。

横浜シネマリン

- 1スクリーンで多くの作品を上映(年間300本以上)。

- 市内には4館のミニシアター(+10のシネコン、2つの既存館)があり館独自のプログラミングが求められる。

- 日本映画…139 本上映

・多彩な特集上映

独自企画

「映画監督 若松孝二」43本

「「戦争と平和」宝田明さん~魂のメッセージ~」6本

「藤竜也傑作選」11本

戦争・平和、社会的テーマにこだわった企画

・多くのドキュメンタリーを上映 特集を除く63本中25本が該当。 - 外国映画…164本上映

・多彩な特集上映 「ペルー映画祭」11 本「ベトナム映画祭」12 本等、計112本(16 特集)。

・欧米以外の多様な国々の映画を上映 特集以外の52 本中18 本が該当。

みやこ映画生協

- 映画館のない町の上映団体

盛岡市の映画館まで2 時間以上 周辺市町村(久慈市、釜石市、山田町等)にも映画館はない。 - 元映画館「みやこシネマリーン」(借用)での上映

・年間150~200日程度/約35本/年間観客数約6400人

・ファミリー層向けのアニメーション、大作劇映画を中心に公開から数ヶ月遅れで上映。 - 「映画館以外」での上映活動

・年間60 回以上の移動上映/観客数のべ2500人

・会場…公共文化施設、公民館、元映画館、学校等

・主催(共催)団体‥自治体、地域のNPO、文化施設、上映実行委員会等々

・上映作品…

高齢者層のニーズに応える日本映画の旧作・人気作

家族で楽しめるアニメーション

地域に関連するドキュメンタリー・劇映画等

①-1 上映作品の「公開規模」を指標に設定する

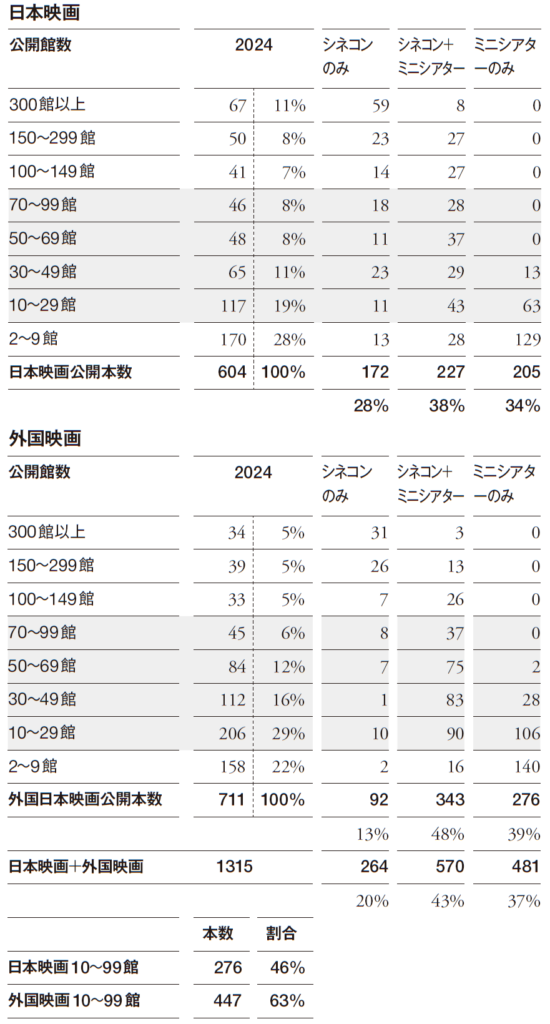

2024年に公開された映画は1315本。これを公開された映画館の館数(公開規模)で分類したものが表1である。概して述べれば、公開館数が多い=全国どこの映画館でも上映されている=集客が期待できる大きな映画と捉えることができる。

「上映作品の多様性」の指標として、それほど大きな規模では公開されていない作品(10~99館程度で公開される中小規模の作品)が、各館の上映作品全体に占める割合を設定する。日本映画の場合、10~99館で公開される作品は276本で全公開作品の46%、外国映画では447本で63%を占める。

この中には、国際映画祭等で高い評価を得た作品や、世界的巨匠の作品、重要なドキュメンタリー映画、多くの若い作り手たちの野心的な作品、旧作のデジタルリマスター版のリバイバル上映や監督の特集上映などが含まれている。

表1 2024年に映画館で公開された作品の公開規模

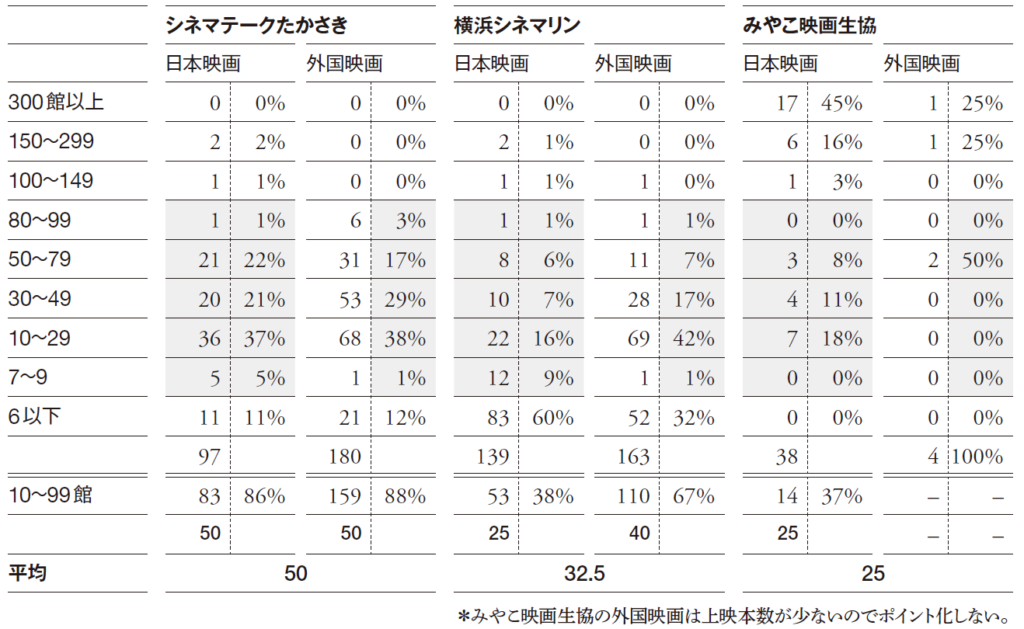

公開館数が10~99館の作品が上映作品全体に占める割合をポイント化

81%以上=50点/ 71~80% =45点/ 61~70% =40点/51~60% =35点/41~50% =30点/31~40% =25点/30%以下=20 とすると、3つの映画館(上映活動)のポイントは表2の通り、シネマテークたかさきは50点、横浜シネマリンは32.5点、みやこ映画生協は25点となる。同じミニシアターであっても、館が立地する地域の人口規模や周辺の映画館のあり方などで大きな違いがあることがわかる。ただし、これはひとつの指標から得られたポイントであり、これだけで多様性を評価することはできない。

表2 公開館数が10~99館の作品が上映作品全体に占める割合をポイント化

①-2 「上映活動の多様性」追加指標

「公開規模」のみでは上映作品の細やかな豊かさを計測するには十分ではない。国内の映画上映の現状を鑑みて、加点すべきより具体的な指標として以下のことが考えられる。

各々の映画館の特色や傾向をより詳細に読み解き、こうした評価を加えることで、多様性の評価はより妥当なものとなるだろう。

■ 若手クリエイター作品の上映に対する加点

若手クリエイターがそのキャリアをスタートし、経験を積み重ねる場としての映画館の役割を評価の指標とする。日本においては、製作予算が大きく、公開規模の大きな映画作品を彼らが初めから手がける機会は極めて限られている。

シネマテークたかさきの上映作品リストには若手監督や新人監督の作品が多く含まれており(43本/43%)、映画館がクリエイターを育成する場としての役割を果たしているということができる。

■ドキュメンタリー映画の上映に対する加点

ドキュメンタリー映画は、製作本数に比して映画館における上映は少なく、シネマコンプレックスで上映されることは非常に限られている。上映の機会が稀少であること、そして描く対象やテーマによって、より直接的に私たちの社会や他者との関係を観客に伝え、考察する機会を与えるという点において、ドキュメンタリー映画の上映本数を評価の指標とすることができる。

横浜シネマリンでは、政治的・社会的なテーマを掲げた特集上映に加えて、現代の日本社会の課題を提起するドキュメンタリー作品の新作が多く上映され、特集も組まれている。

みやこ映画生協では、東北地方が舞台となった劇映画だけでなく、地域文化に関する民俗学的なドキュメンタリー作品も上映している。

■多様な製作国(籍)の映画の上映に対する加点

日本の映画市場は、諸外国と比較をした場合、ハリウッドに代表されるアメリカ映画に極端に偏らず、様々な国の映画を上映してきた。近年、若年層の外国語離れ・外国文化への関心の低さを指摘する声もあるが、映画を通じて異文化に対する関心や交流の場を広げるという点で、アジア、アフリカ、中南米といった多様な国々で製作された映画の上映を加点すべき指標とする。

■特集上映

ある時代や地域に絞って複数の作品を上映することにより、観客は作品や特集の掲げるテーマをより深く理解し、描かれた文化や社会を学ぶことができる。映画監督をはじめとする映画の作り手にフォーカスした特集は、まとめて作品を鑑賞することによってそのスタイルや制作へ至った背景、映画の歴史そのものを観客が理解しやすいという点で教育的な側面をも有しており、映画の作り手の育成にもつながる。また、映画館の独自性や特色が強く打ち出されるという点においても上映活動の多様性を評価する指標となる。

シネマテークたかさきでは外国映画で11の特集を上映、横浜シネマリンは日本映画で7企画、外国映画では「ペルー映画祭」「ベトナム映画祭」を含む16もの特集を上映している。また同館は「映画監督若松孝二」「戦争と平和~宝田明の証言」といった独自の特集を組んでいる点も重要である。

シネマテークたかさきは、運営する同一法人が高崎電気館の番組も編成しており、こちらで旧作を中心とする様々な特集上映が実施されている。

こうした特集上映が東京都内だけでなく、巡回の形式を取るなどしながら各地域で行われることが増えていることは、国内における地域的な文化格差を是正することにも繋がっている。