ディスカッション:“学びの場”としての映画館Ⅱ

映画館が「クリエイター」を育成する(1)

2024年6月に発表された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」では、「コンテンツ産業活性化戦略」としてコンテンツ産業官民協議会と映画戦略企画委員会の設置が明記されました。この中で特に重視されているのが「クリエイター支援」「クリエイター育成」。クリエイター育成にとって重要な場所である映画館等の上映の場はどのように位置づけられるのか。

2024年9月に開催した「全国コミュニティシネマ会議2024イン川崎」では、製作・配給・上映それぞれの関係者、新しい映画振興策で重要な役割を果たすと考えられる経済産業省文化創造産業課や文化庁にもご参加いただき、“学びの場”としての上映の場について話し合われました。本レポートでは、その採録を掲載します。映画振興策の最前線のディスカッションとなっています。ぜひ最後までお読みください。(2回に分けて掲載しています。)

全国コミュニティシネマ会議2024採録

ディスカッション:“学びの場”としての映画館Ⅱ

映画館が「クリエイター」を育成する(1)

登壇者:

佐々木伸一[全国興行生活衛生同業組合〈全興連〉会長/佐々木興業株式会社会長]

志尾睦子[コミュニティシネマセンター代表理事/NPO法人たかさきコミュニティシネマ代表]

岨手由貴子[映画監督/action4cinema]

林健太郎[株式会社U-NEXT映画部部長]

青木俊介[経済産業省文化創造産業課総括係長]

田村順也[文化庁参事官(芸術文化担当)付芸術文化調査官]

司会:

とちぎあきら[コミュニティシネマセンター理事/フィルムアーキビスト]

イントロダクション

とちぎあきら(司会):

まず、私の方から、きょうのディスカッションの主旨を説明させていただきます。

ミニシアターを主とする“コミュニティシネマ”と呼ばれる地域に根ざした映画館や上映活動は、多くの様々な映画を届けることによって、その地域に住む人たちが多様性豊かな文化や芸術に親しむ機会をつくっています。しかし、ミニシアターは非常に小さいビジネスであり、自助だけで継続的に事業運営するのは難しい。コミュニティシネマセンターはある種の共助の仕組みでもあるわけですが、それだけでもまだ安定的に運営していくことが難しい。そこで、全国コミュニティシネマ会議では、公的な資金など何らかの財源を求めるため、コミュニティシネマにはどういう価値があるのかを提示し、具体的な支援策の提案を行い、頻繁に議論を行ってきました。しかし、これまで実現に至る突破口を見出だすことはできませんでした。

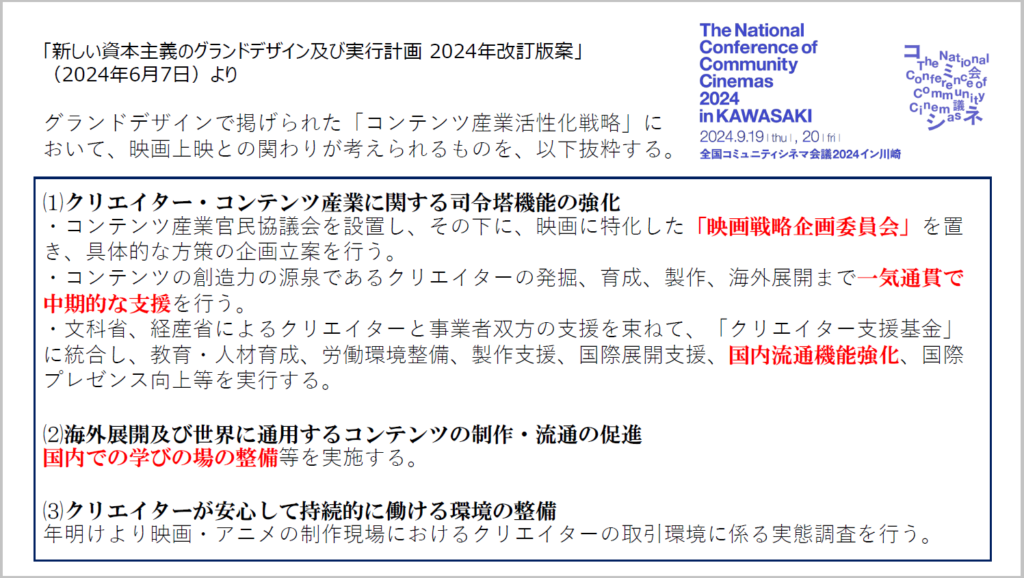

―「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」

現在、首相が議長を務める「新しい資本主義実現会議」が、内閣府が取りまとめ役になって進められています。ここでは、映画を含めたコンテンツ産業を重要な産業として位置づけ、これをどのように活性化させていくのかということも議論されており、2024年4月に開催された同会議に是枝裕和監督と山崎貴監督が招かれ、是枝監督から具体的な提言が出されました。それを受けて6月に「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年改訂版」が発表されました。その中で「3. コンテンツ産業活性化戦略」として、映画振興に触れられており、今後の映画振興に関する企画立案を集中的に検討する「映画戦略企画委員会」を設置し、コンテンツ産業の担い手であるクリエイターの支援について、発掘から、育成、製作、海外展開まで一気通貫で支援できるよう、文部科学省(文化庁)・経済産業省が協働すること、クリエイター支援の強化を念頭に、教育・人材育成、労働環境整備、製作支援、国際展開支援、国内流通機能強化、国際プレゼンス向上等のカテゴリごとに実行するとされ、「国内の流通機能」を強化すべきだということもひとつの柱に挙げられています。

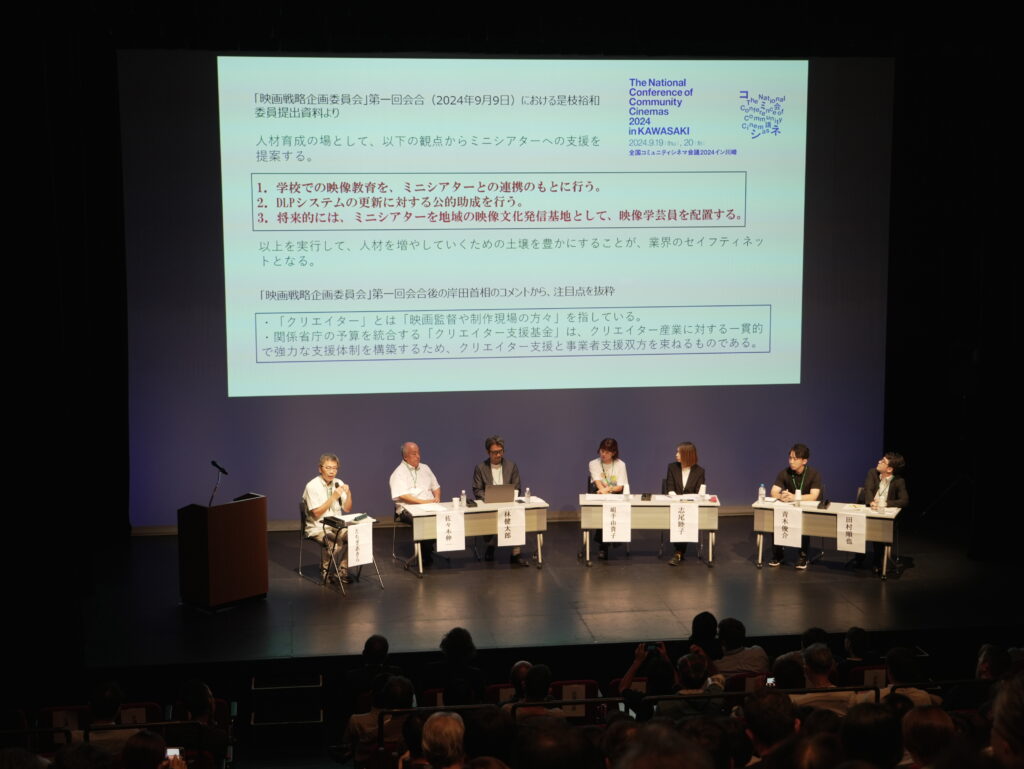

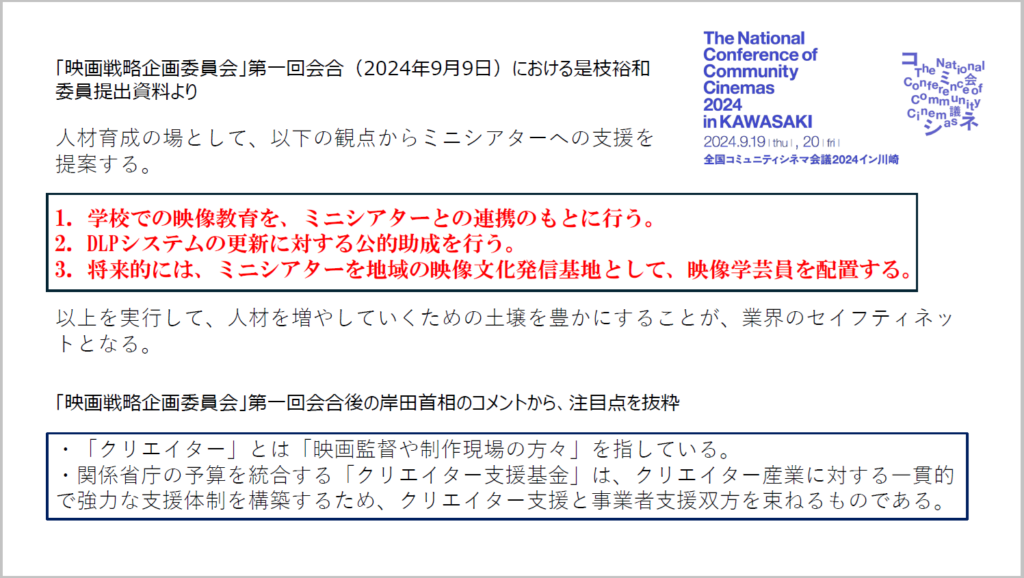

第一回映画戦略企画委員会

9月9日に「映画戦略企画委員会」の第一回の会合が開催されました。この会合で、委員である是枝監督から改めて提言がなされました。この中でも「ミニシアター~「鑑賞」の場の確保~」ということで、「‥将来的にはこのミニシアターを地域の図書館と同じような映像文化発信基地として定着させ、ここにも映像学芸員として、映像系大学生が就職できるようにしたい」と、映画映像教育の現場として、ミニシアターを学校と連携する形で使っていくべきではないかということを提言されています。合わせて現在ミニシアターがデジタルシネマ機の更新という大規模な設備投資という課題に直面していることにも触れられています。

この会合を受けた首相のコメントでは、映画戦略企画委員会や、経産省や文化庁に分かれている映画振興に関する予算をひとつにまとめた「基金」を創出し、そこから支援を行うことができないかということが触れられていました。

資料2

そもそもクリエイターの育成とか、我々を含め映画に関わる人間がどうやって育ってきたのかと考えると、映画館とりわけミニシアターで映画をたくさん見て、考え、人と話していく中で、映画の仕事をしたいと考えるようになったという人がほとんどだと思うのです。そのような、映画館が持っているある種の社会的な、教育的な機能を、しっかりとした言葉で語り、外部の方々に伝えていくためにはどうすれはいいのかということを考えることが、本日のシンポジウムの出発点になります。

ディスカッション

とちぎ:

最初に、佐々木会長にお話を伺いたいのですが、全国コミュニティシネマ会議に、シネコンを中心とした興行界を代表する全興連の会長に登壇していただくということは本当に画期的なことで、非常に感慨深いことだと思います。佐々木さんご自身は、佐々木興業株式会社の会長でもあり、佐々木興業はシネコンを経営しつつ、札幌市では「サツゲキ」というミニシアターの経営も行っておられる、ミニシアターの重要性や経営の難しさもご自身で体験された上で、ミニシアターについてとても積極的に発信されている方ですので、その辺の経歴をふくめて、全興連の活動の全体像を踏まえながらミニシアターの意義や重要性について、お話をいただきたいと思います。

シネコンの経営とミニシアターの経営

佐々木伸一:

私ども、佐々木興業の本拠地は池袋にあり、「グランドシネマサンシャイン」がフラッグシップの映画館で、ここは5年ほど前にオープンしました。そのほか、現在17ヶ所の映画館を経営しています。ご案内いただいたとおり、2022年に「ディノスシネマ」という北海道の名門の映画館が民事再生法の適用となり、その再生スポンサーとして、私どもがお手伝いをさせていただくこととなり、現在、「サツゲキ」というミニシアターを運営しています。

経営感覚として申し上げれば、シネコンというのはひとつの経営のシステムに過ぎないと思っています。1館の映画館を運営するコストに対して、例えば、10スクリーンあってもその経費は単純に10倍にはなりません。感覚的に申し上げると1館の3倍程度で済むわけですが、このように経費を抑えて安定的に運営するというのがシネコンの経営システムです。シネコンの番組編成は8~9割は自動的に決まります。要するに、配給会社が出す大型作品を消費する場所になっていますので、ほとんど自動的に決まってくるわけです。一方、ミニシアターというのはゼロから番組編成をしなくてはならないため、非常に手間がかかります。経費はシネコンよりも多くかかり、経営面で非常に厳しいということを頭では理解していたつもりでしたが、実際に経営をしてみて、その厳しさが実感として非常によくわかったところがあります。

全興連のミニシアター支援プロジェクト「#ミニシアターへ行こう」

「全興連(全国興行生活衛生同業組合連合会)」とは、全国の映画館を初め、「興行場法」が適用される演劇場や演芸場の集まりで、厚生労働省が所管しています。映画館が主なメンバーで、全国の映画館の98%を組織する団体で非常に組織率が高いのが特徴です。今年の全興連の大きなテーマとして「全興連ミニシアター支援プロジェクト#ミニシアターへ行こう」を実施しています。主にミニシアターが行うクラウドファンディングを支援することと、ミニシアターを応援するユーチューバーなどアンバサダーを派遣し動画を配信することを行っています。残念ながら、あまりご参加いただけていないのですが、「高田世界館」という日本最古の映画館にクラウドファンディング第1号としてご参加いただき、目標額の850万円をはるかにこえる1250万円を集めることができました。今年度は、アンバサダーとクラウドファンディングの二本立てでミニシアターを支援していきたいと考えています。

図1 #ミニシアターへ行こうウェブサイト

https://moviewalker.jp/special/minitheater/

とちぎ:

全興連でミニシアター支援プロジェクトをやっていただいていることで、全興連もコミュニティシネマも、同じ方向を目指しているという感じになっているのは非常に心強いと思っています。

配信と映画館

とちぎ:

本日は、配信の話もしていただきたいと思っています。「U-NEXT」の林さんは、メディアでも様々な発言をされている中で、映画館での公開と配信での公開は決して対立関係ではなく、むしろ共存関係にあるということを明快におっしゃっています。具体的にはU-NEXTが事業展開の中で、配信で映画を見るお客さんをどれだけ映画館に取り込めるのか、どうすれば映画を見る観客の裾野を広げることができるのか、細かく制度設計されている点に非常に関心を持っています。

林健太郎:

配信プラットフォームでありながら、この場におよびいただけて光栄に思っています。きょうは、配信事業者であるU-NEXTが、映画文化・産業をどう見て、どう考えているかをお伝えできたらと思います。

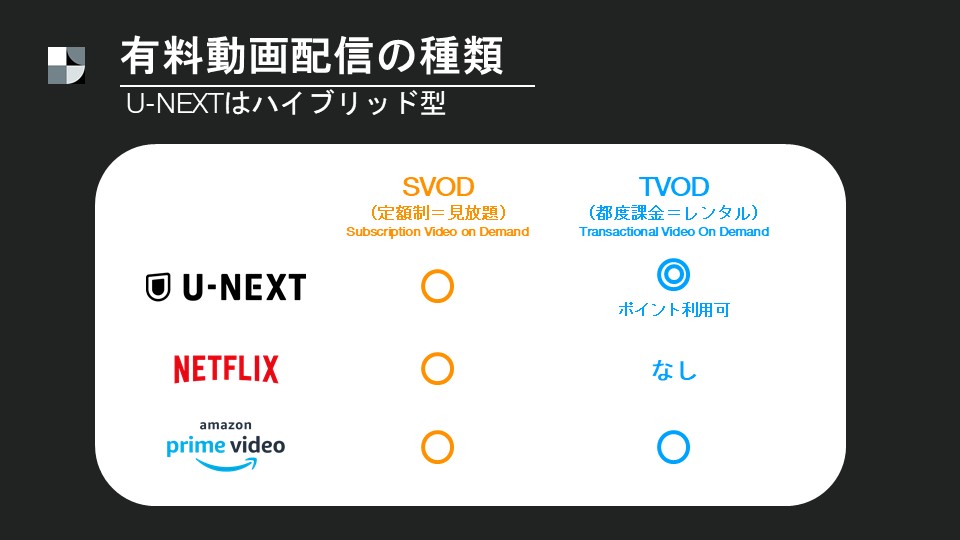

まず、U-NEXTのサービス全体のことをお伝えします。有料の動画配信サービスは、SVOD(定額制=見放題)とTVOD(都度課金=レンタル)の二つに分かれており、U-NEXTはこのふたつのハイブリッド型で展開しています。「Netflix」はTVODなしで、完全にサブスクで追加料金なくサービスを提供していて、「アマゾンプライムビデオ」は我々と同じハイブリッド型ですが、我々のセールスポイントは“ポイント利用”の部分にあります。

図2 有料動画配信の種類

SVODについては、全てのジャンルでカバレッジを高めることに取り組んでいます。圧倒的なカバレッジを目標にしており、洋画、邦画などのジャンルでは2位以下にダブルスコア以上をつける結果になっています。雑誌の読み放題は200媒体を超えており、4アカウントまで無料で視聴できる点では、ご家族で入っていただくには非常にお得なサービスだと思います。それに加えて毎月1200円分自由にご利用いただけるポイントが付与されます。このポイントの使い道としては、最新映画のレンタルやコミックの購入に加え、映画館のチケットに交換することもできます。

UNEXTは、国内のマーケットシェアでは二番手につけています。1、3、4、5位とすべて海外勢の中で、なんとかここも踏ん張ってポジションを保っている状況です。会員数は現在約430万人で、会員のサービス利用状況を示すアクティブ日数は、30日間で平均8日間から9日間と、全サービスの中で最も高い数値を示しています。

“映画図書館”のようなプラットフォーム

ここからは映画ジャンルについてお話しします。カバレッジについては、2017年当時は各社横並びで、見放題作品数が約1500~3000本でした。3000本だとキュレーションしようにも全く不十分で、U-NEXTでは30,000本を目標として、作品を増やし続け、2024年現在、18,000タイトルが見られる状況となっています。

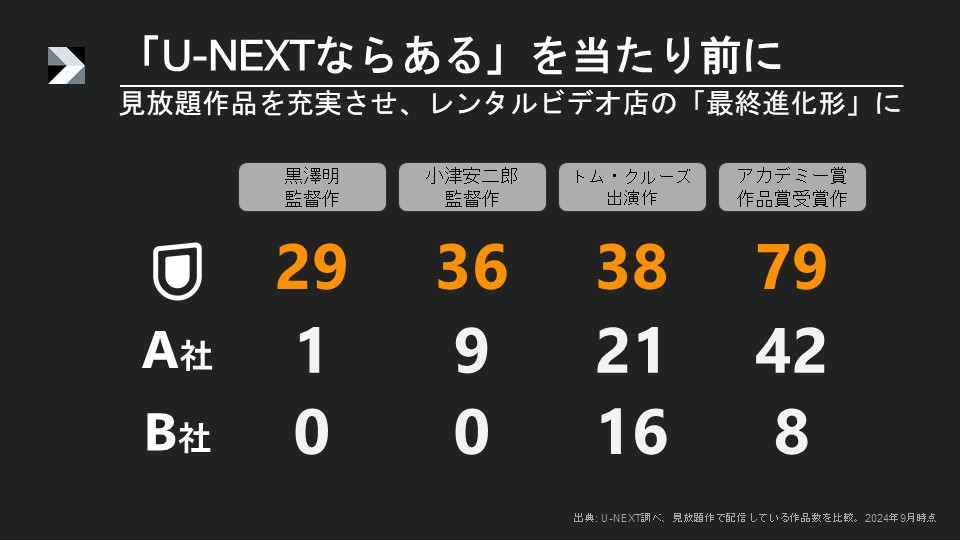

我々が目指しているのは、“ビデオレンタル店の最終進化形”です。ビデオレンタル店こそが、映画館と並んで街の映画文化を支えてきた存在だと認識していますが、90年代前半には全国で約15,000軒あったレンタル店は、現在では約2,000軒に減少しています。これによってできたレンタル店空白地帯に住む方々にも映画を楽しんでいただけるよう、作品数を揃えるとともに、デジタルの便利さをそこに付加することに取り組みたいと考えています。“映画図書館”といってもいいのかもしれませんが、貴重な映画資料にアクセスできるようにすることが、結果、クリエイターの育成にもつながるのではないかと思っています。

図3 「U-NEXTならある」を当たり前に

TVODとSVOD

話題をTVODに移すと、U-NEXTでは、TVODは最新作を見るためのものであると明確に整理しています。公開から月日が経ったアーカイブは見放題で見やすくする一方で、最新作は、TVODで課金して見る設計にしています。映画ビジネス的には、このTVODが非常に重要で、映画産業のあり方を健全に保つものではないかと考えています。

U-NEXTの映画ジャンルにおけるTVODの成長率は7年間で10倍と大きく伸びています。これはSVODの作品数を増やしたことで、映画ジャンルのお客様がどんどん増え、そうした方々の「課金してでも最新作を見たい」という需要に応えている形です。TVODにおける国内シェアを見ると、サービスを提供する事業者は国内に十数社あるのですが、U-NEXTがおよそ6割程度を占めていて、かなり寡占化が進んでおり、あまり望ましくない状況にあります。

U-NEXTでは、映画館での公開から約半年経ったところでTVODをスタートして料金として399円いただき、そこから約一年経過したらSVODで見放題にするという循環を基本形としています。なお、映画会社の意向で、プレミアムVODとか高額TVODと呼ばれる399円より高い価格で、レンタルをすることもありますが、いずれにしても、TVODで料金をいただき、それを権利元へ還元するということを行っています。一方、グローバル・プラットフォームは、映画産業のあり方を根本から変えようとしているように見えます。公開から早ければ数週間、あるいは3ヶ月ぐらいで、独占的にSVODで見放題にしてしまいます。これが定着すると、お客様が「映画は無料だ」と錯覚するようになります。そのうち、映画館に行かなくても、少し時間が経てば映画は無料になるという認識が広まる、まずい状況にきています。ここ4年間ぐらいはずっとこの戦いをしているのが現状です。

図4 映画の一生、どちらが幸せ?

図5 ONLY ON U-NEXT映画は3年で180作品

この状況を放っておくと、注目作はすべてSVODで独占されてしまうため、我々が独占するときは必ず一定期間TVODを置くということをやっています。また、2021年から、「ONLY ON U-NEXT」という冠をつけた独占配信をはじめまして、3年間で約180本、とにかくいい映画を集めようということで、そのために製作への出資も行っています。いい映画にコミットして、いい映画が生まれることのお手伝いできたらという思いで取り組んでいます。

とちぎ:

お話を伺い、配信を通して、これからどういった観客を育てていきたいのかということがはっきりわかる戦略をとられていることに関心を持って聴かせていただきました。

「action4cinema日本版CNC設立を求める会」の取り組み

とちぎ:

是枝監督が「新しい資本主義実現会議」で提言を出された背景には、「action4cinema(a4c)」という団体を組織し、そこで検討されてきたことがありますが、a4cのメンバーである岨手監督に、この間の経緯を含めて説明を加えていただければありがたいと思います。

岨手由貴子:

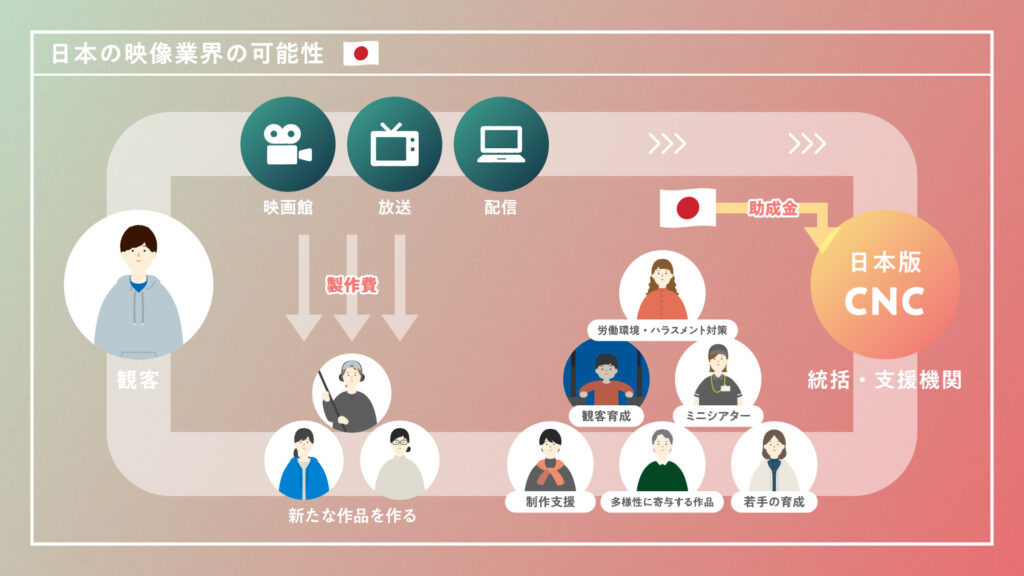

クリエイターが何かを求めると、制作現場だけに助成を求めているように受け取られがちなのですが、「action4cinema日本版CNC設立を求める会」では、日本にもフランスのCNCのような統括支援機関があって、興行収入の中から一定のパーセンテージをトップオフして、それが制作支援や、観客教育、若手の育成、映画館(ミニシアター)への助成など、必要なところに支援が行き届くような仕組みができれば、結果的に作り手が育ち、新たな作品がつくられ、それが観客のもとに還元されるという循環するステムの実現できるのではないか、そういうことが必要だということを訴えてきました。

図6 a4cが考える「日本の映像業界の可能性」

この趣旨を、関係省庁をはじめ様々な方々に伝え、意見交換を続けてきましたが、やはり財源をどうするのかというところで、なかなか賛同が得られず、前に進まないという状況が続いていました。そんな中、今回、是枝監督が提言をする機会に恵まれました。まず、最初のステップとして、是枝さんが新しい資本主義実現会議に出席して、映画戦略企画会議とコンテンツ産業官民協議会という二つの会議が設置されることが決まりました。

a4cとしては、共助の仕組みを前提とした提言をしてきたので、新しい資本主義のグランドデザインで示された形は理想の形ではありませんが、文化庁と経産省の映画関連の施策を統合してクリエイター支援基金をつくるというのは、非常に大きな一歩だと捉えています。新たな資金が投入されるということではなく、いまある助成金やシステムをより使いやすく効率的に整理しなおすというものですが、そこから今後、その中身が拡充されていくことを期待しています。

私自身は映画監督です。長野県出身で、長野市の「相生座ロキシー」でたくさん映画を見て、映画監督になりました。7年前に金沢に移住しまして、現在はミニシアター「シネモンド」に通いながら、「こども映画教室」にも参加するなどしています。自分の仕事でもある映画が、自分の生活や子育てのツールとしてもすごく役立っています。“コミュニティシネマ”という考え方は、まさにいま、自分が金沢で実現していることです。本日の議論でいろんなお話を聞かせていただけることを楽しみにしています。

たかさきコミュニティシネマの“クリエイター育成”

とちぎ:

志尾さんはコミュニティシネマセンターの代表理事である一方、NPO法人たかさきコミュニティシネマの代表でもあり、高崎映画祭やミニシアター「シネマテークたかさき」を運営されています。高崎映画祭からシネマテークたかさきという常設の映画館が生まれたわけですが、一貫して日本におけるインディペンデント映画作家の作品を上映し、彼らの次の作品の製作にも関わるなど、映画作家を育てる“親”のような役割を演じてこられたように思います。そのことを含め、地域で映画の上映をするということと、今回の主題である人材を育成することの関わりを、お話しいただければありがたいです。

志尾睦子:

NPO法人たかさきコミュニティシネマは2004年に設立されました。その原点となる高崎映画祭からお話しさせていただきます。1987年に始まった高崎映画祭は、2024年3月で37回を迎えました。16日間で80作品を上映していた時期もありましたが、時代の変化や自分たちが置かれている状況の変化もあり、今年は9日間で51作品を上映しました。この映画祭のコンセプトは非常にシンプルで、東京に行かないとなかなか見られない映画を高崎でも見せたい、上映したいというところから始まっています。これはずっと一貫していて、エントリー制ではなくコンペもないので、私たちが映画館や映画祭に出かけて行って、高崎映画祭の観客に見せたい作品を探し、上映するということをひたすら続けてきました。

新しい才能との出会いの場をつくる

上映作品の柱のひとつとして、“若手監督の発掘と育成”を第1回から掲げています。若手監督の作品だけを集めた部門を設けて、そこで新しい才能に出会ってきました。また、日本映画に対して独自の視点から賞を出しています。若手監督グランプリ(現在は新進監督グランプリ)の受賞者だけを並べてみると、このような名前が並んでいます。

資料3:高崎映画祭「新進監督グランプリ」受賞者

新たな才能を皆さんに届けることは地方の映画祭の使命だと思います。映画祭を続ける中で、日常的に映画を見られる場をつくりたいということで「たかさきコミュニティシネマ」という組織をつくり、「シネマテークたかさき」という映画館をつくりました。

シネマテークたかさきでも、映画祭からのつながりを大事にしていて、映画祭で授賞したり、若手監督特集で紹介した監督の作品は、地域の観客の皆さんへのご報告という意味で、意識的に追いかけて上映するようにしています。シネマテークたかさきで上映してきたインディーズの監督たちの初監督作品を一覧にしようと思ったのですが、膨大過ぎて頓挫してしまいました。やはり20年間やってきたというのは非常に大きいことなのだと改めて感じた次第です。

映画祭から映画館、フィルムコミッションへ~クリエイターを育てる

岨手由貴子監督の作品も、ぴあフィルムフェスティバル2008で準グランプリを受賞された『マイムマイム』を第29回高崎映画祭で上映させていただきました。その後、『グッド・ストライプス』(2015)はシネマテークたかさきで上映しました。2021年の『あのこは貴族』は展開が大きな作品で県内のシネコンで上映されたため、シネマテークたかさきでは上映できなかったのですが、高崎映画祭では水原希子さんに最優秀助演女優賞を授与し、監督にも一緒に来ていただきました。2008年、2015年、2021年と継続的に紹介することで、映画祭や映画館の観客の皆さんに「あの監督の次の作品はこれです」「いまとても頑張ってますよ」と報告をするような気持ちで上映しています。それともうひとつ、私たちが映画を上映し続けるときには、できるだけ監督をお呼びして観客とお話していただくようにしています。それが、次の制作につながると信じています。

また、彼らの次のステップアップのときに何か役に立てないかと考える中で、“フィルムコミッション”という形で映画の制作支援事業を始めることになりました。現在も、次の高崎映画祭に向けて、ある若手監督と短編映画の制作を進めています。彼がインディーズ時代に自主制作でつくった映画をシネマテークたかさきで上映しました。そのときに監督をお呼びして「いつか何かやりましょう」と言っていたことが、7、8年経って実現することになり、来月クランクインします。先日脚本の読み合わせがあり、監督がキャストの皆さんの前で挨拶をされたのですが、その中で「高校生のときにシネマテークたかさきによく映画を見に行きました。ここは何というか少し変で、自主映画と言われる低予算の映画とか、とにかく上映している作品が変なんですよね。外国の映画もたくさん見ました。その中で、こんな映画を撮りたいと思うこともあり、特に様々な自主映画を見たときに、これなら自分でも撮れると思って、いつの間にか映画監督を目指していました」とおっしゃいました。これまで何度も監督とお話をしているのですが、まさかそのように思われていたとは全く思っていませんでした。たまたま先日、そんな話をされて、この場でお話しするにはもってこいだと思いました。そんなことを言ってくれる人が育っている、20年間続けてきたことの意味を強く感じました。このお二人の監督のエピソードが、我々の理念と活動をお伝えするのに一番伝わりやすいと思い、お話しさせていただきました。

とちぎ:

高崎映画祭では、志尾さんが司会役で監督とトークをされるのですが、観客と監督の距離が非常に近いところでトークが行われている。双方をうまく繋ぐ役割として、映画祭のプログラマーとしての志尾さんの存在があるのだということを強く感じます。ミニシアターや映画祭という存在が、観客とクリエイターを近づけて、お互いに感じあいながら育てていくという環境がつくられていると感じます。

「“学びの場”としての映画館Ⅱ 映画館が「クリエイター」を育成する(2)」はこちら≫

2024年9月19日 全国コミュニティシネマ会議2024イン川崎

全国コミュニティシネマ会議2024イン川崎は、2024年9月19日[木]・20日[金]川崎市アートセンター他にて開催した。

《全国コミュニティシネマ会議ホームぺージ》 http://jc3.jp/wp/conference/

主催:一般社団法人コミュニティシネマセンター

共催:公益財団法人川崎市文化財団 協力:日本映画大学

後援:川崎市/神奈川県興行生活衛生同業組合/「映像のまち・かわさき」推進フォーラム

NPO法人KAWASAKIアーツ

助成:文化庁文化芸術振興費補助金(舞台芸術等総合支援事業・芸術家等人材育成)

独立行政法人日本芸術文化振興会/在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本