【特集:映画振興策の現在(1)】

全国コミュニティシネマ会議2022

ディスカッション「上映活動支援制度」を実現するために

「特集:映画振興策の現在」が始まります。この特集では、2003年に発表された提言「これからの日本映画の振興について~日本映画の再生のために~」以降、映画振興策がどのように実現してきたのか、映画の上映振興を中心に検証し、これからの「映画振興策」について考えます。

初回は、全国コミュニティシネマ会議2022イン盛岡(2022年11月18-19日開催)の「プレゼンテーション+ディスカッション:上映活動支援制度を実現するために」のディスカッションの採録です。

映画の作り手、配給者、上映者が、それぞれの立場から、望ましい映画振興策についての意見を述べ、ディスカッションしました。これからの上映振興策を考えるための示唆に富んだ内容となっています。とても貴重な資料も満載です。

ぜひ最後までお読みください。

ディスカッション「上映活動支援制度」を実現するために

パネリスト:

岨手由貴子[映画監督/action4cinema(日本版CNC設立を求める会)]

田井肇[シネマ5(大分)代表、コミュニティシネマセンター代表理事]

渡辺祐一[配給会社東風/現代アートハウス入門]

司会:とちぎあきら[フィルム・アーキビスト/コミュニティシネマセンター理事]

イントロダクション

とちぎあきら(司会)

きょうの司会を務めます、とちぎあきらです。私自身はフィルム・アーキビストという立場で、長年フィルムセンター、現在の国立映画アーカイブに勤めています。上映の現場に関わったことはほとんどありません。フィルムセンターに勤める前、「コミュニティシネマ」という考え方を日本で普及させ、コミュニティシネマセンターを作っていく過程(2002~03)で、海外での調査研究などをやりました。私自身は経営的なことはあまりわかりませんし、具体的な戦術や予算について、裏付けもって何かを実行するための話はできませんので、今回のディスカッションは、多少理念的な話に偏るかもしれません。

全国コミュニティシネマ会議では、これまで何度も上映振興制度についての議論がされてきましたが、残念ながら大きな進展を迎えることはありませんでした。しかし、この3年間のコロナ禍において、上映活動にとって非常に大きな情勢的な転換がありました。今回の全国コミュニティシネマ会議は、コロナ禍を経て、3年ぶりに通常の形で開催されることとなりましたが、この会議で、改めて上映振興制度について考えるのは大きな意味があると考えています。

– 20年間実現しなかった映画館への支援

20年前、2003年に「映画振興に関する懇談会」で提言「これからの日本映画の振興について」が出されました。これは、日本の映画振興のために必要なことを幅広い領域で提言したものです。それ以前には映画政策に関する大きな提言が出たことはありませんので、戦後の日本にとって最も大きな映画振興に関する提言ということができます。国の映画振興の基本的な方針に則って12本の柱を設けて論じられています。

この中で、映画上映について、「現状では映画館の地域的偏在は一層拡大しており、 (一部省略) 観客がより多様な作品を鑑賞できるようにする必要がある。」(「4.非映画館も活用した上映機会の拡大~映画を見られる場がもっと増えるように~」) と書かれています。このように現状認識を述べたうえで、最後には「映画の振興方策の実現のためには,まず映画界自らの決意と努力が最も重要であることを重ねてここに記したい。」とあり、20年の間、映画上映に対して公的な支援策が十分に図られていないのは、「上映者が自助努力をしてないからではないか」と言われているようにも感じます。

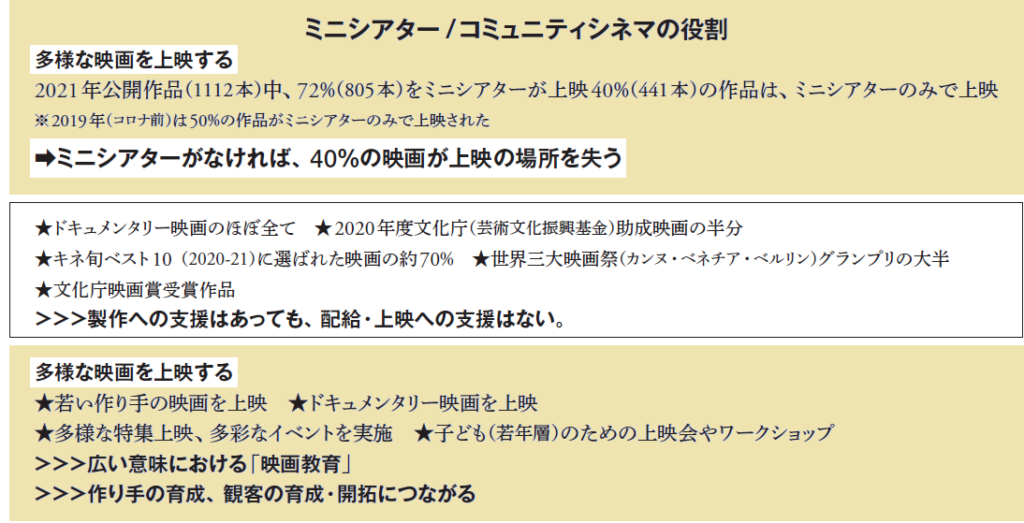

しかし、この20年間、全国コミュニティシネマ会議において、上映支援制度を求める議論は毎回のように行われてきました。また、ミニシアターが日本における映画の文化芸術の多様性を担保する拠点になっているということは数字上も明らかです。2021公開作品の81%がミニシアターで上映されており、40%はミニシアターでしか上映されていません。加えて文化庁や芸術文化振興基金が助成して製作された日本映画の半分、そして優れたドキュメンタリー映画に対して与えられる文化庁映画賞作品のほとんどを、ミニシアターが上映しているということを考えると、現在に至るまでミニシアターと上映活動に対する支援が制度上に明らかにされていないということは「不作為」と考えていいのではないかと思います。

キネマ旬報ベストテンの70%、三大映画祭のグランプリ作品のうち大半を上映しているミニシアターへの支援の努力がされてこなかったということは、映画という文化芸術に対して「国民がアクセスする権利の平等」を著しく阻害していると考えるべきではないでしょうか。

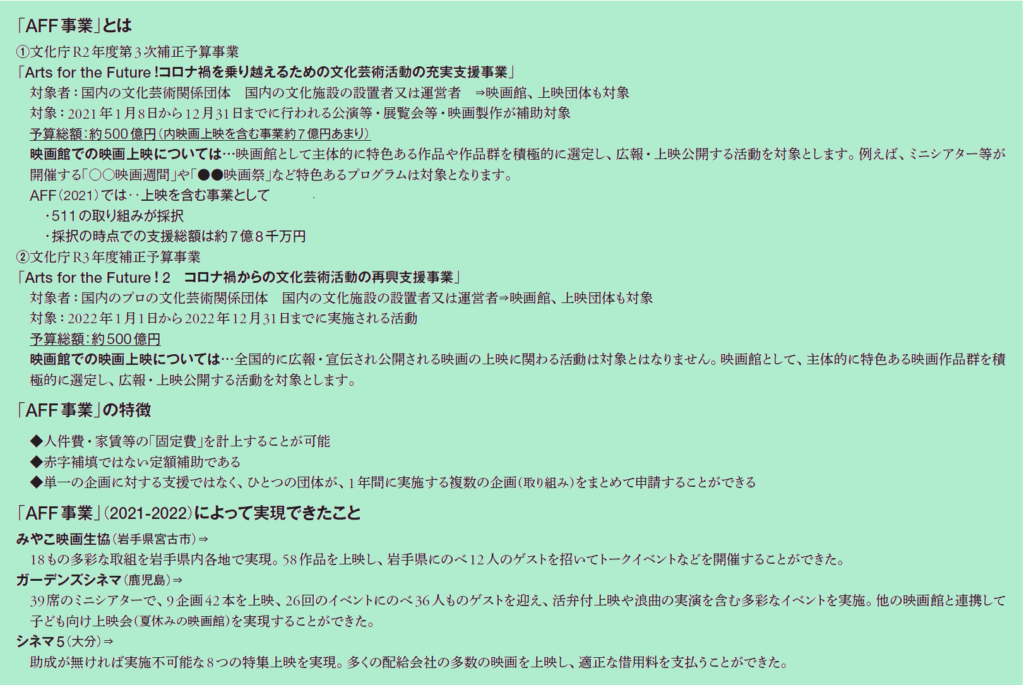

– 映画館への支援を実現したARTS for the future!(AFF)事業

そんな中、この2年間、コロナ禍という状況の中ではありますが、「ARTS for the future!コロナ禍を乗り越えるための文化芸術活動の充実支援事業(AFF)」及び「ARTS for the future! 2コロナ禍からの文化芸術活動の再興支援事業(AFF2)」という支援プログラムが行われています。これは、国内の文化芸術団体、文化施設の設置者、運営者を対象にした支援制度で、映画館や上映団体も対象となりました。

AFF2の募集要項には「映画館として、主体的に特色ある映画作品群を積極的に選定し、広報・上映公開する 活動を対象とします」と書かれています。そもそも「主体的に特色ある映画作品群を積極的に選定し、広報・上映公開する」ことはミニシアターにとっては日常的な活動であり、すべての活動が対象となるのでは…と言いたくなりますが、AFFが画期的で非常に実験性をもった制度になっているのは、人件費や家賃などの固定費に対する支払いの計上が可能になっていること、加えて、単一の企画だけではなく、年間を通じた複数の企画に対して助成申請できるという点によります。

結果として、映画上映に関する事業では、2021年は141団体が申請、511件の上映事業、総額約7億8000万円が採択されました。国が行っている、ほぼ唯一といってもよい芸術文化振興基金による助成事業、「国内映画祭等の活動」、つまり映画祭や日本映画の上映活動に対して行っている助成事業は、2021年度実績が31件、助成額は計6800万円、今年2022年度は39件、計6060万円が実行中となっています。つまり、通常実施されている支援の約10倍の件数と金額が、AFFというコロナ禍の特別な支援制度として実現しているというわけです。

事例報告では、AFFによって実現した映画上映への支援の実験性、ポストコロナ、コロナ禍がある程度終息したときに考えるべき新たな制度設計において、どのようにこの実験性が継承され、修正され、発展させるべきか、議論の材料を出していただきました。これらの事例報告を踏まえて、ここからは、改めて上映活動に対する公的な支援について、その正当性を共通の理解とできるような話をしたいと思っています。

とちぎあきら氏

ディスカッション

とちぎ:

まず、映画監督の岨手由貴子さんからお話しいただきます。岨手監督は、『あのこは貴族』(2021)やディズニー・プラスの『すべて忘れてしまうから』といった作品の監督や、脚本の執筆等の活動を行う一方で、映画監督有志が集まって始まった「action4cinema 日本版CNC設立を求める会」(a4c)の一員として参加されています。「CNC」とは、フランスの映画、テレビ、オーディオビジュアル全般にわたって振興支援する公設機関「フランス国立映画・映像センター」(Centre national du cinéma et de l’image animée)の略称です。a4cは、CNCをひとつのモデルにしながら、このような機関・制度を日本で定着できないかということで、監督たちが集まり、活動を始められたものです。

注1

CNCの映画支援制度については、日本芸術文化振興会が2021年まで調査を行い、私もかかわっていました。ウェブサイト上で詳細な報告書を見ることができますので、ご関心がある方は是非見てください。

注2

注1:

Action4cinema 日本版CNC設立を求める会 https://www.action4cinema.org/

活動趣旨より

私たちは、フランス、韓国など海外の映画界に存在する映画の共助制度に接し、日本における同様のシステムの必要性を感じていましたが、日本では実現不可能な「夢」として議論の机上に上がることはありませんでした。しかし、来るべき未来に向けて「映画を守る」ために、今こそ日本映画界が連携して新たな仕組みを作る議論を始めなければならないと私たちは考えます。 (中略) 私たちにできることは、映画業界の立場や利害を超えて、広く映画界に働きかけ、新たな共助システムの構築を求めてゆくことだと考えています。(後略)

注2:

芸術文化振興基金「フランスにおける映画振興に対する助成システム等に関する実態調査」(令和3年2月)https://www.ntj.jac.go.jp/kikin/artscouncil/research/2724.html

action4cinema 日本版CNC設立を求める会

岨手由貴子:

私は映画監督、脚本家として働きながら、現在は「action4cinema 日本版CNC設立を求める会(a4c)」に参加しています。メンバーとしては、是枝裕和監督と諏訪敦彦監督が共同代表で、舩橋淳監督、西川美和監督が副代表、他に深田晃司監督、内山拓也監督と私、アニメーションから片渕須直監督が理事として参加しています。

コロナ禍で、「SAVE the CINEMA」や「ミニシアター・エイド基金」という活動が生まれ、ミニシアター・エイド基金はクラウドファンディングで約3.3億円を集めて全国のミニシアターに分配しました。今後、このような危機に見舞われるたびに映画ファンにサポートを求めるのか、そうではなく、業界内で共助のシステムを作るべきなのではということで、a4cの発想が構築されていきました。

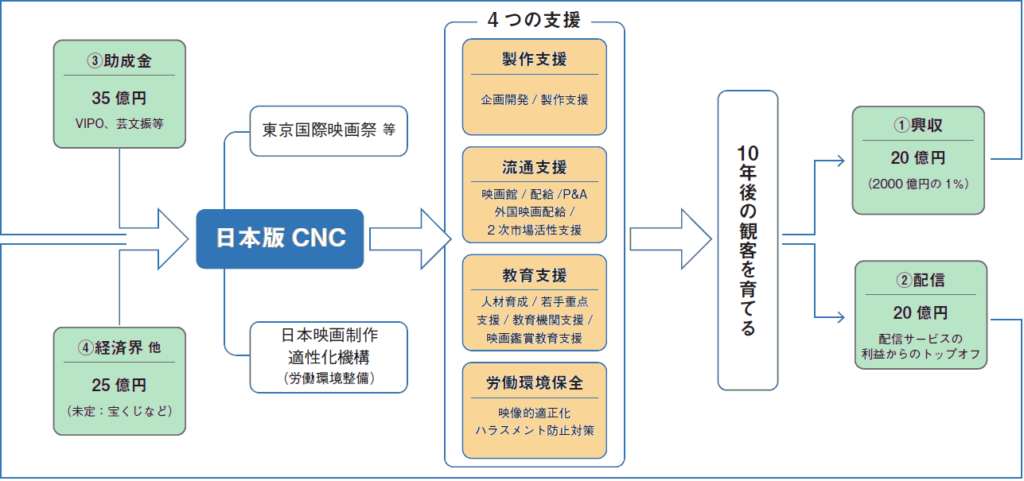

– 4つの支援

日本版CNCのような映像の統括機関ができたら、大きく4つの支援を求めたいと考えています。「製作支援」としては、現在も文化庁や芸術文化振興基金による製作助成がありますが、額として十分とは言えません。「教育支援」というのは、人材育成、若い作り手に対する支援などが含まれますが、映画の鑑賞教育も必須です。これは、日本ではほとんど実現できていない状況ですが、まず観客を育てること、観客が映画を見る機会をつくることが重要だと思います。そして「労働環境保全」。最近、様々なハラスメントの問題がニュースになっていますが、こういうことが起こっても、日本にはサポートする機関がない。それは映画館に対しても同様だと思います。労働環境の保全ついて「個人個人が心がければいいんじゃないか」と思われがちですが、そうではありません。専門家によるハラスメントに関する講習や、被害を受けた方をケアする窓口などが必要であり、そこには当然人件費がかかります。「流通支援」には映画館や上映者、配給に対する支援が含まれます。現在は、製作に対する助成金はあっても、配給や上映に対してはほとんど公的な助成が行われていません。

– 映画振興を統括する機関

フランスでは興行収入の10.72%、韓国は3.3%を、CNCやKOFICといった統括機関に集めて、様々な振興策・支援策に充当する、収益を映画業界全体に循環するというシステムがありますが、日本にはありません。観客が支払うチケット代が、制作や配給にきちんと循環していない現状はすごく問題ですが、そういうことも一般の観客にはあまり知られていません。また、日本では、映画に関する助成事業がいろいろな省庁や機関に複雑に分散して行われているため、どの助成金を使えばいいか、どこに問い合わせればいいのかわからないというのが実状です。それを統括機関に集めることができれば、製作から配給、上映に至るまで、必要なところに適切に助成が行き届くのではないでしょうか。

制作の現場はすでに「待ったなし」の状況で、若い働き手不足がかなり深刻な問題になっています。私も数ヶ月前に撮影をしたのですが、東京で撮影するのに制作スタッフを北海道から呼んだりしました。撮影部も助手が慢性的に不足しているので、「撮影部助け合いLINE」という300人くらいのLINEグループを利用して呼びかけるなどしているそうです。日本は映画の製作本数がかなり多いのですが、最近は配信会社がオリジナルで作るドラマも増えている。各プロジェクトでスタッフの取り合いになっている状況があるにも関わらず、契約の問題や長期間労働など、制作現場の様々な問題によって若手が業界から去ってしまうというのが、喫緊の問題としてあります。

– 若い作り手の作品発表の場としてのミニシアター

私は長野県で生まれ、東京に出てきて映画を撮るようになり、5年前に金沢に移住しました。生きている時間の中で地方在住の時間の方が長いです。地方のミニシアターが閉鎖に追いやられる状況になったら、地方出身の映画監督が生まれにくくなるのではないかと思います。配信を見ればいいじゃなかと思われるかもしれませんが、映画館の暗闇で他の観客と鑑賞する体験とそれは、まるで違います。また映画館に通う習慣の中で素晴らしい作品に出会ったり、書店でぶらぶらしながら目についた本を買うような体験はオンラインではできません。

私は去年『あのこは貴族』という映画を公開しましたが、最初の週は観客の入りがよくありませんでした。普通だと週を追うごとに動員が下がっていくのですが、『あのこは貴族』は、口コミなどもあって、少しずつ動員が増えて、細く長く上映してもらうことができました。シネコンで上映されていたら初週で打ち切りか、早朝と深夜に割り振られてしまっただろうと思います。もし、ミニシアターが減ってしまったら、『すずめの戸締り』のようなアニメーションやハリウッド映画の大作がほとんどの時間帯・スクリーンを占めて、早朝と深夜に1スクリーンだけミニシアターでやっているような映画が上映されるようになってしまうのではないでしょうか。制作側としては、自分たちがつくった映画が観客に届く機会が失われるのは深刻な問題です。宣伝費が限られる作品の場合、初週の動員が厳しく、すぐに打ち切りになってしまうということが起こります。一定の期間上映してくれるミニシアターの存在はとてもありがたいし、ミニシアターが減っていくと、若い作り手はかけてもらえる映画館が減ることにも繋がり、デビューするのが難しい状況になると思います。

– 「市民が映画を楽しむ権利」のための映画振興策

10月に開催されたプサン国際映画祭にあわせて、a4cのメンバー4人が視察に行き、様々な方と意見交換をしてきました。韓国では「市民が映画を楽しむ権利」を前提として映画振興が行われていることに感銘を受けたそうです。韓国では「文化福祉」という考え方が根底にあり、「国民誰しもが文化芸術を楽しむ権利を持っている」という考えのもとで上映活動が行われている。これは日本でも見習うべきだと思います。海外の映画祭では、Q&Aなどで積極的に意見や質問を投げかけられることが多く圧倒されます。幼い頃から多様な映画に触れる機会をつくることは、その成果が出るのに時間がかかるかもしれませんが、非常に重要で必要なことだと思います。日本でも「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」が憲法25条で保障されています。韓国と考え方の前提は変わらないはずなので、地方に住む観客も様々な映画を楽しむためには、ミニシアターという存在は必要です。

岨手由貴子さん

とちぎ:

とても丁寧にお話しいただき、本当にたくさんのテーマや問題が含まれていることを思い知らされました。私がフィルム・アーキビストとして、文化遺産として映画を守り、復元し公開する仕事のなかで、決まり文句のように言うことがあります。文化遺産である映画は「面白く」「ためになり」「役に立つ」、この3つがあって初めて文化遺産として映画を守ることが多くの国民から支持される。クラシック映画を見る人は少ないけれど、それでも映画を保存すべきであり、保存するための機関があってもいい、そのための費用が必要なら公的支援を受けて当たり前だと思ってもらうためには何をすればよいのか。そのことを考えながら、いろいろな理念を制度化し、多くの人たちが文化遺産にアクセスできるよう仕組みを作ってきました。

これまでの議論から、上映者としての立場に加えて、受け手としての観客、より広くいえば、コミュニティや国民といった存在が、どのように映画の多様な価値を享受し、受け入れるのかがとても大事なことだと思いました。

先日、ユーロスペースに「現代アートハウス入門」を見に行きましたが、佐藤真監督の『SELF AND OTHERS』の上映後に、草野なつかさんと小森はるかさんが対談をされていました。私も久しぶりに見て、かなり難解というか、感覚としてはわかっても、なかなか言葉にするのが難しい作品だと思いました。映画の内容はともかく、上映後のトークで二人の映画作家がある映画に対して懸命に語ろうとしている姿は、作品を届ける配給会社と映画館(上映者)、そして観客が、同じ地平に立っていることを明らかにしていました。それぞれが、ひとつの地平で、一本の映画について一生懸命考えるということ自体が、とても重要な体験だと思いました。

では、この企画「現代アートハウス入門」を実施された配給会社東風の渡辺祐一さんからお話をいただきます。

全国24のミニシアターとともに実現した「現代アートハウス入門」

渡辺祐一:

「東風」は、2009年につくったスタッフ5、6人の小さな配給会社で、想田和弘監督や小森はるか監督、東海テレビ放送の作品など、主に“ドキュメンタリー”といわれる方法で作られた映画を配給しています。代表の木下繁貴が40代半ば、一番若いスタッフが20代半ばなので、比較的若くて新しい映画配給会社のつもりでいます。

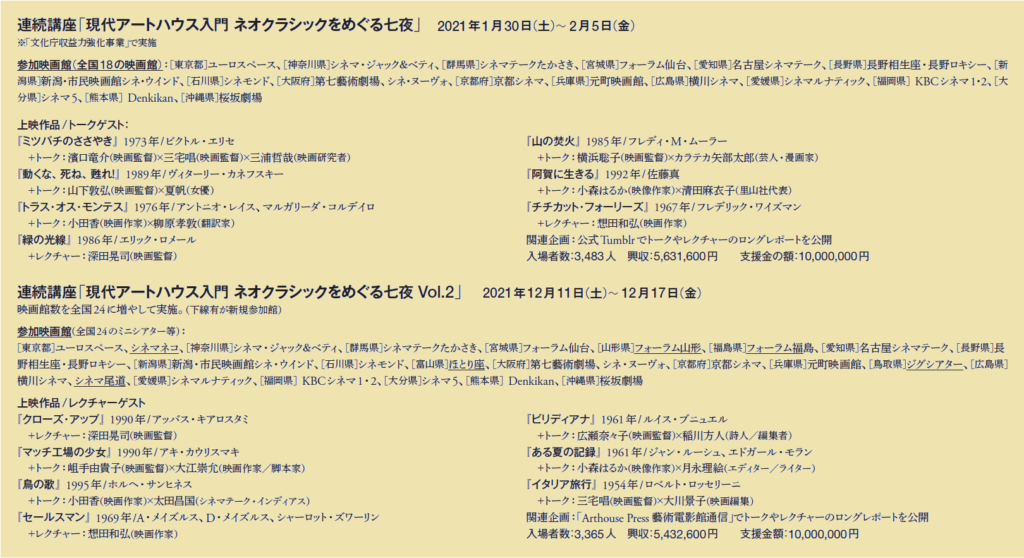

2020~2022年に実施した「現代アートハウス入門」についてお話しします。「アートハウス」とは、1950年代にニューヨーク等で生まれた、比較的小さな資本で作られた映画やアメリカにとっての外国映画、アートフィルム、ドキュメンタリーを上映する映画館のことです。日本のアートハウスは、ご存じのように「ミニシアター」という通称で親しまれてきました。岩波ホールをその嚆矢とするなら、かれこれ50年近い歴史があり、多様な映画体験を提供することで、未来の映画作家や研究者、上映者等を育む文化的な“ビオトープ”の役割を担ってきたといえます。ところが、メインの観客層が高齢化していたこともあり、2020年に始まったコロナ禍で大きな打撃を受けました。一方で、コロナ禍で立ち上がったミニシアター・エイド基金や、SAVE the CINEMAといった取組みが連日メディアで取り上げられたことで、これまでにない社会的な関心がミニシアターに集まりました。

そのような状況を奇貨として、日本のアートハウスの今日的な意義を発信し、若い人たちを中心とした新たな観客を呼び込むべく、AFFなどの公的助成を受けて企画したのが「現代アートハウス入門」です。日本のアートハウスの歴史を彩ってきた“ネオクラシック”、新しい古典と呼びうる作品を7本選び、全国の参加劇場で、1日1回、7日間連続、日替わりで同時刻に上映しました。上映後には、2000年以降にデビューした気鋭の現代映画の作り手たちに登壇してもらい、それぞれの上映作品との出会いや魅力、自作への影響、その作品の映画言語などについて、話してもらいました。

主にユーロスペースを会場としてレクチャーを行い、その模様を参加している全国の映画館のスクリーンにライブ中継し、オンラインツールを介して観客とのQ&Aを行い、上映した作品だけではなく、アートハウスの役割や可能性についての知見を話してもらいました。たとえば、濱口竜介監督と三宅唱監督が、ビクトル・エリセの『ミツバチのささやき』について語り、小森はるか監督が、佐藤真やジャン・ルーシュについて語る、想田和弘監督が、ワイズマンやメイズルス兄弟について語る、岨手由貴子監督には、アキ・カウリスマキ監督の『マッチ工場の少女』ついて話してもらいました。

今年、2022年に行っている巡回上映「現代アートハウス入門 ドキュメンタリーの誘惑」では、まず18人の映画作家に対し、「映画の魅力を伝えるためにドキュメンタリー映画を見せるとしたら、どんな作品を選びますか?」というアンケートを行いました。その回答と「なぜ選んだか」という理由をウェブサイトで公開し、そこで名前が挙がった映画の中から7作品を選んで巡回上映のプログラムを組みました。

古い作品としては『ルイジアナ物語』、比較的最近の映画では『物語る私たち』などが入っています。アンケートで一番多かった作品はビクトル・エリセ監督の『マルメロの陽光』でしたが、残念ながら上映できませんでした。アンケートでは、『SELF AND OTHERS』や『書かれた顔』など、現在では国内外で高い評価を受けていて強い映画言語を持った作家たちの名前が挙げられました。これも日本のアートハウス、ミニシアター文化の賜物だと思います。今回の巡回上映は、過去の2回と比べると開催地域が限られていて、少し申し訳ないですが、公式サイトにあるアンケートの結果をお読みいただくだけでもかなり楽しめるのではないかと思いますので、ぜひご覧ください。

「現代アートハウス入門」公式ウェブサイト https://arthouse-guide.jp/

「現代アートハウス入門」のレポート記事は、Arthouse Pressで読むことができます。

– 若い観客を開拓する

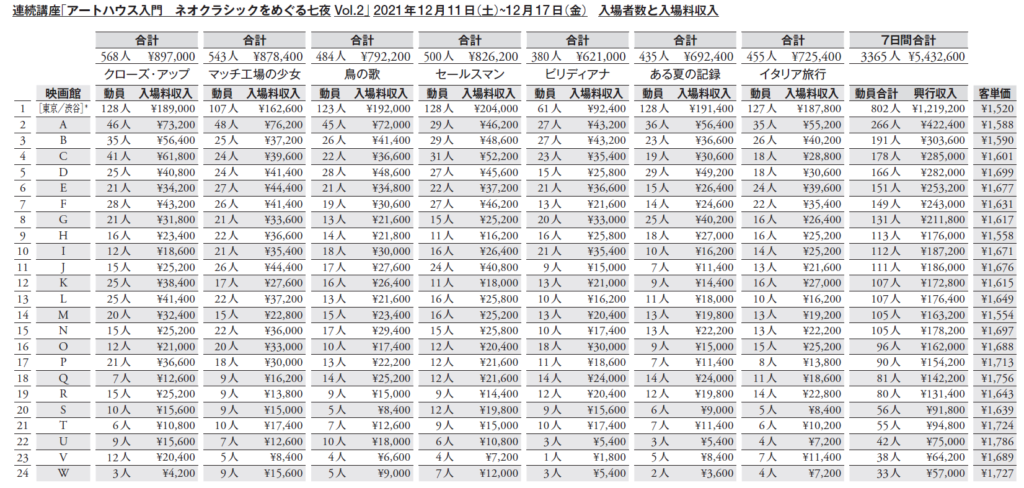

ここから、少し生々しい話をします。ふたつの表をご覧ください。

これは、2020年度(第1回)と2021年度(第2回)の「現代アートハウス入門」の参加館と観客数をまとめたものです。映画館名は伏せてありますが、一番上がユーロスペースで、それ以降は動員数の多かった順に参加館を並べています。感染症対策のために入場制限を設けて満席となった回は太字を入れています。第1回の実施では、全18館で動員が3483人、興行収入が563万円で、第2回目は動員が3365人で、興収が543万円でした。朝日新聞によると、今年(2022年)の東京フィルメックスの動員数が7153人だったようです。我々もかなり健闘したのではないかと思います。

しかし、一番注目していただきたいのは、動員数ではなく、客単価(入場料金の平均値)です。入場料金は一般1800円、30才以下1200円に設定しました。ユーロスペースの客単価は1400円台でした。動員が少なかった劇場ほど客単価が高くなっています。客単価が低いほど若い観客に届いていると読み取ることができ、逆に1800円に近づくほど、30才以下の観客が少ないということで、このようなプログラムとって、ある意味“限界集落化”している可能性があると考えることができるかもしれません。ユーロスペースの上映で日を追うごとに常連になっていく若い人たちの姿を見るのは、運営スタッフにとって大きな喜びでした。2022年の「ドキュメンタリーの誘惑」では、ユーロスペースでは3週間上映期間を設け、最終的に来場者の約37%が20代、10代となりました。これには少なからぬ希望を感じています。

– 公的助成があって成り立つ企画

ただ、本当に重要なことは、動員数が少なく、かつ客単価が高い地域でこのような取組みを継続するには、どのような社会的合意や仕組みが必要なのかを、皆さんと一緒に考えることだと思っています。そもそも「現代アートハウス入門」は、AFFのような公的助成があってはじめて成り立つ企画です。僕たちのような配給会社が、自社に配給権がない作品を借りてきて上映プログラムを組む場合、利益をあげるのは大変難しい。しかしながら、AFFでは、映画料を経費として計上できるので、リスクを減らして利幅を確保することができます。また、開催地域によって動員数にバラつきが出るのは当然ですが、映画館側へのMG(ミニマム・ギャランティー/最低保証額)を助成対象経費(会場費)として計上することができ、参加した映画館のリスクを軽減することができます。結果的に多くの地域で多様な作品へのアクセシビリティとその公平性が確保されると考えています。

– 未来の映画作家や研究者、上映者等を育む文化的「ビオトープ」としてのミニシアター

「現代アートハウス入門」という企画は、特別なイベントをやっているように見えるかもしれませんが、実は、日本のミニシアターが日々果たしている機能、シネマテークとして担ってきた役割をぎゅっと凝縮してわかりやすく提示しているだけだと考えています。アートハウスは、多様な映画体験により文化的ビオトープとしての役割を果たしていると言いましたが、まさに、それを体現しているのが、この企画で講師を務めてくれた現代映画の作り手や研究者たちであり、この企画を現場で支えてくれたそれぞれの映画館や配給会社といった運営サイド側の若いスタッフだったと思います。このプロジェクトを通して、「アートハウス」というものが、ある側面においては文化的なコモン(共有地)であり、宇沢弘文さんが提唱した「社会的共通資本」を模していえば、「文化的共通資本」であるとことを社会に理解してもらいたいと考えています。

渡辺祐一氏

とちぎ:

AFFという制度が(コロナ禍の特別な事業としてではありましたが)実施され、多様な事業が行われました。その事業が国民にとって、地域の人にとってどのような機能を果たしているか。その役割を、数字を含めて評価することは、非常に重要です。残念ながら、特に文化的な公共政策というのは、事後評価がなかなか行われず、エビデンスや数字的なものを含めた成果が公開されないまま事業が終わってしまい、次の事業に移行してしまうということが往々にして行われます。そんな中、このようにAFFの具体的な成果を提示することで、その重要性を認識してもらうということも、このセッションのひとつの役割ではないかとも思います。

「社会的共通資本」としての映画館

渡辺:

先ほど岨手監督より、韓国では市民が映画を「見る(楽しむ)権利」が強く意識されているとの話がありました。ジャーナリズムにおいて「知る権利」という言葉は聞いたことがありましたが、「見る権利」は初めて聞きました。a4cの活動は、産業として、あるいは芸術としての映画の持続可能性をどう確保するかという議論だと思うのですが、物事には「対症療法」と「根治療法」の二つがあり、ミニシアター・エイド基金や僕らがコロナ禍でやった「仮設の映画館」といった試みは、非常時の緊急避難的な対症療法だといえます。一方、いま始まろうとしているa4cの動きは、まさに日本の映画の文化産業的な持続性を得るための、史上初であり、最大級の根治療法、原因療法になるだろうと理解しています。

– ゲームのルールを変えよう

もうゲームのルールを変えようということなのだと思います。ここ数年で映画館も配給会社も、撮影現場も、若い人たちが「こんな環境ではもう働けない」という声を上げました。それはつまり、「フェアじゃない」ということだと思います。思想家の内田樹さんによると、フェアの反対はアンフェアではなくファウルなのだと。野球のフェアとファウルの境界線は、そうすることで「プレイヤーたちがより深くゲームにのめり込み、真剣になり、愉快になり、夢中になるように」に引かれていると。ゲームのルールを変えないと働いている人たち自身が楽しくない、やっていられないという訴えなのだと思います。

– なぜ映画上映の公的助成が進まないのか

では、映画上映の公的助成がなかなか進まない、あるいは社会的な理解が得られない原因は何でしょうか。僕は2014年から日本映画大学で、非常勤講師として4年生を対象に映画の上映・配給について学ぶという授業を持っています。学生たちに映画の公的助成について意見を聞くと、まず、製作への助成は、クリエイティブなことだからいいと言います。ところが、映画館や配給はビジネスだからNGだという学生が多いです。これは学生だけでなく、社会人が対象のワークショップで話しても、同じような結果になってしまいます。

製作支援はいいけれど上映・配給支援はダメだという人たちの多くは、公的助成の受益者が映画の製作者や映画館・配給会社だと思っているのかもしれません。でも実は、受益者は観客あるいは社会であると考えるべきだと、僕は思います。これは奨学金制度と同じで、受益者は奨学金を受けることができた優秀な学生だと思う人がいますが、そうではなく、なんらかのかたちで社会の公益として未来に還元されるという考えのもとで運用されている制度です。その考え方を、映画についても適用できるはずです。

– 社会的共通資本という概念とミニシアター・コミュニティシネマ

先ほど、宇沢弘文さんの「社会的共通資本Social overhead capital」という概念について触れました。社会的共通資本は東日本大震災やコロナ禍を経て、再び注目を集めている考え方です。『社会的共通資本』(岩波新書)から少し長くなりますが、一部を引用します。

社会的共通資本は、一つの国ないし特定の地域に住むすべての人々が、ゆたかな経済生活を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を持続的、安定的に維持することを可能にするような社会的装置を意味する。

宇沢弘文『社会的共通資本』(岩波書店、1994年)

社会的共通資本は、たとえ私有ないし私的管理が認められているような希少資源から構成されていたとしても、社会全体にとって共通の財産として、社会的な基準にしたがって管理・運営される。

したがって、社会的共通資本は決して国家の統治機構の一部として官僚的に管理されたり、また利潤追求の対象として市場的な条件によって左右されてはならない。社会的共通資本の各部門は、職業的専門家によって、専門的知見にもとづき、職業的規範にしたがって管理・維持されなければならない。

大切なのは、社会的共通資本は、時の統治権力や市場原理に任せるのではなく、職業的な専門的な知見を持った人々によって運営されるべきだということです。この考え方を、日本のミニシアターやシネマテーク、コミュニティシネマとしての役割に応用し、新たに「文化的共通資本」のような概念をつくるなどして、現在の日本の映画文化を維持すべきものとして、社会的な合意を形成することができないかなと考えています。

– 自分を活性化させる場所としての映画館

田井肇:

行政からの支援というのは、結局のところ税金ですよね。つまり、行政自体が出してくれるわけではなく、国民がポケットから出したものが行政を通じて支援されるということです。ですから、皆さん(国民)の声が一番大きいポイントになるだろうと思います。

お上にとって一番困ることは何かというと、日本国民が全員自殺してしまうことです。そうすると、税金が一円も入らなくなり、すごく困ってしまいます。つまり、この世の中を自殺せずに明日も生きていこうと思えるかどうかがとても大事なのです。例えば、ある人が「こんな世の中生きていてもしょうがない」と自殺を考えているとする。その人が「死ぬ前に最後に一本映画を見よう」と映画館に行く。映画を見て、自分と違う生き方をしている他人の中に、自分と似ているところや違うところを感じたりして、「いや、明日も生きてみてもいいのかな」と思う。そしてもう一週間生きればどうなるかというと、その間に何か食べたりして、社会生活を営むので、税金を払うようになっているわけです。「よかったな、この映画。ちょっと一杯飲むか」となれば、酒税と消費税が払われるわけです。

自分を活性化させる状況になるほど、人は多く税金を払うということになる。そういう気持ちを喚起してくれるようなもの、映画は確実にそのひとつだと思います。それは、映画の中に希望や愛、勇気が描かれているからではなく、気持ち悪い内容であろうと悲惨であろうと、それはあるものとして終わってしまう。どこかで客観視することによって自分自身の中の邪悪さに気づいたりするわけです。生きていくことは、いろいろなことが起きるかもしれないという可能性の中に身を投じることですから、そういう思いをさせる場所が、映画館なのかと思います。そういったものに税金を投じるということは、費用対効果からしても間違ってないだろうと思います。

– 映画館は映画館として存在していること自体が意味を持っている。

もう一点、本や雑誌で映画館の思い出について特集したものをいくつか読んだのですが、書き手によっては「映画館があっていつも行っていたけど、何を見たかは忘れた」という人が結構いる、つまり、映画館は映画館として存在していること自体が意味を持っている。どんな企画をやろうか、どんな作品を上映しようかということは、各映画館で一生懸命考えますが、住む人にとっては、そこに映画館があるということがすごく大切なのですね。映画館が閉じてしまうと、「とてもいい映画館だったのに」と言ってもらえます。そういう意味では、映画館とは、住む人が「我が町にはあの映画館がある」と知っているということ、それだけでも相当に価値があることで、ある地域で最後の映画館がなくなると、必ず新聞記事になります。観客は少なくなり、みんなが行かなくなったから映画館が閉館するのですが、それでも自分の町には映画館が存在してほしいという人がいて、NPOなどをつくって新たな映画館として再開するということも少なくない、そういう場所でもあります。

田井肇さん

フランスの映画館支援策

とちぎ:

この会議にはフランス大使館でオーディオビジュアル担当官をされているギヨーム・ゴベールさんが来られています。フランスの上映支援に対する取組や考え方について簡単にお話しいただきます。

ゴベール:

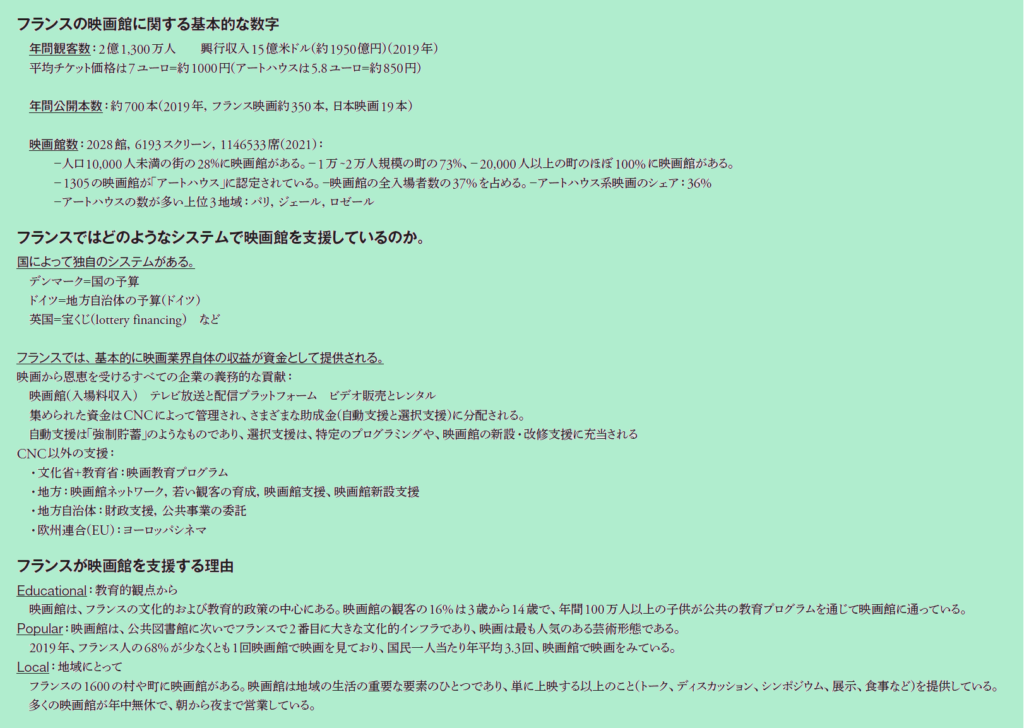

フランスの映画館支援システムについて簡単にご紹介します。コロナ前の2019年のフランスの年間入場者数は2億1300万人で、興行収入は約15億米ドル(約1950億円)でした。2020年はコロナ禍で状況が厳しくなり、2021年はさらに少ない興行収入になってしまいました。

フランスでは年間約700本が公開されています。そのうち350本がフランス映画で、日本映画は2019年には19本が公開されています。

フランスには2028の映画館、6193のスクリーンがあります。日本の映画館の数が約600館ですから、日本よりもかなり多いといえます。フランスでは支援システムが整っていることもあり、1万人に満たない町でも28%に映画館があり、1~2万人の町の73%、2万人以上の町のほとんどに映画館があります。日本では人口20万人の町でも映画館がないところは少なくありませんね。

2028館のうち、アートハウスと呼ばれる映画館(日本のミニシアターのような映画館)は1305館で、これらの映画館で興行収入の37%を占めています。また、アートハウス系の作品の興収は全体の興収の36%を占めています。アート系の映画館の数は、パリが当然1位ですが、ジェール県とロゼール県という、あまり有名ではない、人口もあまり多くない南の県が2-3位を占めています。つまり、人口に関わらず、地域の支援の違いによって映画館の数にも違いが出てくることを示しています。

– 映画振興を統括するCNC

デンマークでは国が、ドイツでは地方自治体や州政府が、イギリスでは国の機関が宝くじの収益を使って、映画振興、映画館支援を行っています。フランスの場合は、先ほど岨手さんのお話にあったようにフランスの映画、テレビ、オーディオビジュアル全般にわたって振興支援する公設機関フランス国立映画・映像センター(Centre national du cinéma et de l’image animée,CNC)が映画振興を統括しています。映画産業界自体、映画・映像から利益を得ているすべての企業や団体が資金を拠出するシステムになっています。これは強制的な税金のようなもので、映画館は入場料収入、テレビや配信のプラットフォームは広告収集や配信収入等、BDやDVD等の会社はその売り上げやレンタル収入から、それぞれ決まったパーセンテージを拠出しなければなりません。集められたお金は、CNCによって管理され、様々な助成金を通じて分配されます。

注3

映画館の場合、「自動支援」と「選択支援」のふたつの支援システムに則って分配されます。自動支援は、映画館が納めた金額からその規模に応じて支援を得るシステムで、選択支援は、多様な作品の上映や特別なプログラムを行う映画館に対して選択的に支援します。

– CNC以外の支援

CNCによる支援のほかに、文化省や教育省からの支援や、市町村など地方自治体や地域の文化機関、EU傘下の「ヨーロッパシネマ」の支援も受けることができます。現在、ヨーロッパシネマは日本を含むアジア圏の映画館に対する支援は行っていませんが、今年(2022年)はフランスの外務省の外郭団体であるユニフランスが、コロナ禍の中、フランス映画を公開する日本のミニシアター15館に対して支援を行っています。

また、フランスでは「市場均衡法」という制度があり、新しく映画館が作られる際には、既存の映画館との関係を調整し、新しい映画館が力を伸ばしていけるようにバランスを取るための法的な枠組みがあり、両者のバランスを見るオンブズマンのようなものも存在します。

家賃についても、映画館に貸す場合の家賃は上限が決まっていて、通常の小売店舗と同じ家賃では貸せないようになっています。また、シネコンのプログラミングについても規則があり、特定の作品がシネコンだけでなくアートハウスでも上映されるように、番組編成自体にもバランスが取られるようになっています。また、アートハウス系の映画館が何年もかけて紹介してきた映画監督が有名になって、大作を取るようにった場合、そういった監督の作品がアートハウスで上映されなくなることを防ぐように、間に入って配給会社に助言するシステムもあります。

注3:

『フランスにおける映画振興に対する助成システム等に関する実態調査 報告書』のためのささやかなガイド(とちぎあきら/アートハウスプレス「Reports&Articles」)より

(https://arthousepress.jp/articles/cnc_report_guide/ )

・CNCが2019年に、映画、テレビ、分野横断的領域、デジタル化に対して行った支援の総額は、6億9,640万ユーロ(1ユーロ=120円換算で、約835億6,800万円)。

・CNCの財源は主に、映画館入場料に対する税(TSA。現在、入場料に対して10.72%)、テレビ放送の広告および配給に対する税(TST。現在、放送事業者は課税対象収入に対して5.15%、放送配給者は課税対象収入に対して0.50%から3.50%)、ビデオおよびビデオオンデマンドに対する税(TSV。現在、課税対象収入に対して5.15%)によって賄われている。

・上映活動に対する支援

自動支援:映画上映施設の営業権を持つ者が、TSAの支払いに応じて、CNCによって開設された自動支援口座から還付金を引き出し、施設の新設・改修、機器の購入・設置などに利用できる仕組みである。

選択支援:フランスにおけるコミュニティシネマ支援と言うべきプログラムが、公開助成における選択支援の一つ、アール・エ・エッセイ[アート系]映画館助成である。(2019年決算では、アール・エ・エッセイ映画館1221館に対し、1650万ユーロ(約20億円)の支援が行われた。)

– 映画館は教育的に重要な場所である

フランスでは、なぜここまで映画館を大切にし支援するのか。第一に、教育的な意味があるからです。映画はフランスにおいて文化教育政策の中心に位置づけられています。映画館の入場者の16%は3-14歳の若年層です。また、教育省とCNCが、国-地方自治体-学校と連携して行う教育プログラムを通じて年間約100万人の子どもが映画館で映画を見ています。

– 映画館は公共図書館に次いで、二番目に多い文化施設

第二に、映画が大衆とともにある文化としても重要だと認識されていることがあります。フランスでは、映画館は公共図書館に次いで二番目に多い文化施設であり、映画は最も人気のある芸術のひとつなのです。

第三に、映画館は地域とともにあるということす。フランスでは約1600の市町村に映画館があります。小さな市町村にも映画館は存在していて、地域における生活の重要な要素のひとつとなっています。単に上映するだけではなく、ディスカッションやトークイベント、展示会、食べ物を用意した上映会など、様々なイベントを実施しています。映画館はほぼ毎日、朝から晩まで開いているので、そういった公共の場としても重要なのです。

とちぎ:

ゴベールさんありがとうございました。ミニシアターをどのように支援していくか、なぜ支援するかという理念と、具体的な施策が大変分厚く制度化されていることに、改めて感激するようなプレゼンテーションでした。今回のディスカッションは、具体的な目標を定めて結論を持っていくためのものではないのですが、最後に岨手監督に、これまでのディスカッションを受けた全体に対してコメントをいただければありがたいです。

岨手:

皆さんのお話しを聞いて、上映支援制度というのは映画館(上映者)だけの問題ではなく、映画館に通う観客、もしくはまだ映画館に行ったことがない観客も含め、多くの人に関わる問題なのだと改めて実感しました。決して他人事ではないということです。フランスのCNCや韓国のKOFICは、業界が危機にさらされたタイミングで一丸となって生まれた団体だと聞いています。現在の日本も、そういう危機にあるといっても過言ではないと思います。これは、映画館に関わる人だけではなく、制作側も観客も、みんな巻き込んで議論すべきテーマだと思います。これからも、この問題をいろいろなところで共有し、声を上げてアクションを起こして行けたらと思います。

2022年11月18日 全国コミュニティシネマ会議2022イン盛岡

全国コミュニティシネマ会議2022イン盛岡は、2022年11月18日[金]・19日[土]に、岩手県公会堂にて開催した。

会議HP http://jc3.jp/wp/conference/

文化庁委託事業「令和4年度次代の文化を創造する新進芸術家育成事業」

主催:文化庁、一般社団法人コミュニティシネマセンター、全国コミュニティシネマ会議2022盛岡実行委員会

後援:岩手県、盛岡市、岩手県興行生活衛生同業組合、「映画の街盛岡」推進事業実行委員会、公益財団法人盛岡観光コンベンション協会、盛岡広域フィルムコミッション

制作:コミュニティシネマセンター