上映作品『SELF AND OTHERS』(監督:佐藤真|2000)

レクチャー:想田和弘(映画作家)

巡回上映「現代アートハウス入門 ドキュメンタリーの誘惑」(5)

「現代アートハウス入門」の第3弾として、2022年10月~12月に行われた巡回上映「現代アートハウス入門 ドキュメンタリーの誘惑」。

上映に合わせて行われた監督や研究者等々、多彩な講師陣によるトークの記録を連載します。

現代アートハウス入門 ドキュメンタリーの誘惑 (5)

『SELF AND OTHERS』(監督:佐藤真|2000年)

レクチャー:想田和弘(映画作家)

2022年11月12日 愛知|名古屋シネマテーク・11月13日 京都|京都シネマ

巡回上映「現代アートハウス入門 ドキュメンタリーの誘惑」、名古屋シネマテークと京都シネマでは、数多くの「観察映画」を手掛けてきた映画作家の想田和弘さんが、佐藤真監督の『SELF AND OTHERS』についてレクチャーを行いました。1983年に36歳で夭折した写真家・牛腸茂雄の同名写真集を題材に、彼の遺した写真、手紙、カセットテープの音声、ゆかりの地の映像を交えて構成された本作。牛腸の没後17年を経て、本人不在のなか、どのようにして本作は撮られたのか。

多大な影響を受けた監督・佐藤真

僕は、「現代アートハウス入門」でレクチャーをするのは今回が3回目です。1回目はフレデリック・ワイズマン監督の『チチカット・フォーリーズ』、2回目はメイズルス兄弟の『セールスマン』、そして今回が佐藤真監督の『SELF AND OTHERS』です。3人とも、僕自身がものすごく影響を受けた人たちで、彼らがおられなかったら、自分は今、映画を撮っていないだろうと思います。今日は佐藤監督のことと、『SELF AND OTHERS』についてお話ししたいと思います。

佐藤監督は、1957年に青森で生まれ、千葉県松戸市のマンモス団地で子ども時代を過ごした後、練馬区に移り住んでいます。東京大学の哲学科に進学したものの、授業にはあまり出ず、演劇に夢中になっていたそうです。もうひとつ関心を寄せていたのが政治です。佐藤監督が大学生活を送った1970年代後半は、政治の季節がとっくに終わり、どちらかというと軽いノリの学生が多かった時代ですが、政治意識の強い佐藤監督は、社会問題にも関心を持っていたようです。

その後、演劇の活動を通じて水俣との関係ができて、水俣病の運動に入りこんでいきます。そこで香取直孝さんに出会います。当時、水俣病の映画といえば、土本典昭監督の水俣シリーズがありましたが、香取さんは土本監督とは違った視点で水俣のドキュメンタリーをつくりたいと考えていました。その頃、佐藤さんは映画のことは全然知らなかったようですが、香取さんに人手が足りないから手伝ってくれと言われて、助監督をやることになります。それが、佐藤監督とドキュメンタリーとの最初の出会いでした。

ひとびとの生活をとらえた『阿賀に生きる』

そうして完成したのが『無辜なる海-1982年 水俣-』(1983/香取直孝監督)という映画です。水俣に家を借りて、スタッフが共同生活をしながらつくったそうです。これは小川紳介監督の制作スタイルと同じですよね。佐藤監督は、土本と小川という、日本のドキュメンタリーの巨匠をミックスしたような場所に身を置いていたわけです。完成した映画を自主上映という形で、日本各地で上映する中で、佐藤監督は新潟水俣病の患者さんや支援者と出会います。それが、佐藤監督の第1作目にあたる映画『阿賀に生きる』につながっていきます。

『阿賀に生きる』(1992/佐藤真監督)は、まさに小川紳介流の手法で撮影されました。阿賀野川流域に家を借りて、3年間もスタッフ7人で生活をしながら撮影したんです。被写体となるのは、新潟水俣病の影響を受けて訴訟をしたりしている人たちですが、テーマの真ん中にあるのは水俣病ではなく、彼らの生活です。阿賀野川流域で生きる人たちの生活を描いているうちに、新潟水俣病の影がチラッと見える。ここが土本監督の映画や『無辜なる海』と大きく違うところで、佐藤監督はあえてテーマをズラしているんですね。新潟水俣病という問題を中心に描くのではなく、人間の生活全体をとらえよう。『阿賀に生きる』は、そういう強い意思を持ってつくられた映画です。

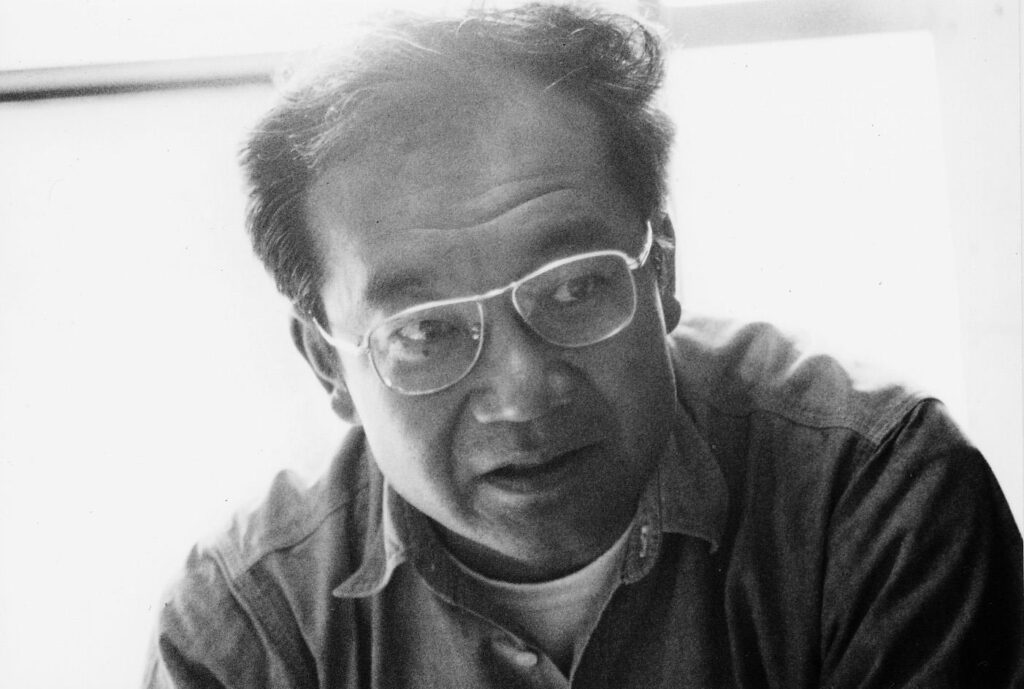

想田和弘監督

ドキュメンタリーの世界へ

『阿賀に生きる』が公開された頃、僕は東京大学の宗教学科で勉強をしていました。蓮實重彦さんが『阿賀に生きる』について、映画が死にかけている中でこの映画のアプローチはすごく新しいといった批評を書いていて、その一文に惹かれて六本木のシネ・ヴィヴァンに観に行きました。それまでドキュメンタリー映画はほとんど観たことがなく、映画館でドキュメンタリーを観たのは『阿賀に生きる』が初めてだったかもしれません。だから正直、良いも悪いもわからなくて、「へー、こんな映画があるんだ」と思った程度でした。

その後、僕自身も映画を志すようになって、大学卒業後はニューヨークの大学の映画学科に留学します。といっても、当時はフィクション映画を志していて、ドキュメンタリーには全く興味がありませんでした。だから、大学でもドキュメンタリーのクラスはひとつも取っていません(笑)。そんなわけで、佐藤監督のことも忘却の彼方にありました。だけど、ニューヨークでたまたま就職した会社がドキュメンタリーの制作会社だったんです。社員20人くらいの小さな会社で、NHKの番組を制作していました。

ドキュメンタリーのことは何もわからない状態でしたが、人手が足りないので、すぐに「お前も番組をつくれ」と言われて、入社半年ほどでディレクターとして番組をつくらざるを得なくなりました。プロとしてドキュメンタリーをつくらなければいけないので、本当に必死です。だけど、やっているうちにすごく面白くなってきたんです。普通の人たちにカメラを向けて物語をつくって、それを日本中に流す。こんなに大胆なことをやっていいのかって、どんどんハマっていきました。

ドキュメンタリーとは何か

だけど、だんだんとテレビ用のドキュメンタリー制作に不満が募ってきました。というのも、NHKのドキュメンタリーには決まったつくり方があって、事前にリサーチをしたうえで台本を仕上げなければならないんです。しかも、台本にはインタビューの想定問答やショットリストまで書く必要がある。番組には必ずナレーションをつけて説明しなければいけない。すべてが予定調和的です。ドキュメンタリーってこういうものだっけと思っていたころに、佐藤監督の『ドキュメンタリー映画の地平 世界を批判的に受けとめるために』(上下巻、凱風社、2001)が出版されました。この本によって、僕はドキュメンタリーに開眼させられます。

残念ながらこの本はいまは絶版になっていますが、とても良い本です。全体的に面白いですが、僕は序章の「ドキュメンタリーとは何か」という文章に衝撃を受けました。NHKのドキュメンタリーしか知らない僕は、ぼんやりとドキュメンタリーを報道の延長くらいに考えていたわけですが、そういうドキュメンタリー観が真っ向から否定されていたからです。その部分を少し読んでみます。佐藤さんがドキュメンタリーをどう考えていたかが、よく表れています。

佐藤真監督(撮影=長倉徳生)

ドキュメンタリーとは、現実についてのなんらかの批判である。

佐藤真『ドキュメンタリー映画の地平 世界を批判的に受けとめるために』上巻、pp.14-15

その現実批判は、映画作家の主義主張に込められるものと従来は考えられてきた。しかし、私はドキュメンタリーにまとわりつく、こうした政治主義や啓蒙主義と訣別するところから出発したい。なぜならドキュメンタリーとは、映像でとらえられた事実の断片を集積し、その事実がもともと持っていた意味を再構成することによって別の意味が派生し、その結果生み出されるひとつの〈虚構=フィクション〉であるからだ。いま、ここにしかない現実は、映像で映し撮られ、記録映像となることによって、操作可能な虚構となる。その虚構を再構成して生まれた作品である限り、虚構の中のリアリティ=現実感が、当の現実に対するなんらかの批判となるはずである。

(略)

要するに、ドキュメンタリーとは映像と録音テープに記録された事実の断片を批評的に再構成することで虚構を生み出し、その虚構によって、何らかの現実を批判的に受け止めようとする映像表現の総体である。

(略)

言葉では到底表しきれない、まさに映像でしかとらえきれない何ものかをなんとかとらえようとする表現行為のことを、私はここでドキュメンタリーと呼ぶ」

映画でしか表現できない何か

いま読んだ文章は、『SELF AND OTHERS』とも呼応しますよね。まさにこの映画も、言語化が難しいものを映像でとらえようとしています。おそらく、佐藤監督は牛腸茂雄の写真について、同じように感じたのではないでしょうか。なぜかわからないけど牛腸の写真に惹かれてしまう。それはどうしてだろうと。簡単に言語化できるぐらいなら文章にすればいいわけですが、そういうモノではない。牛腸の写真には、写真ではないと表現できない何かがある。佐藤監督はそこに反応して『SELF AND OTHERS』という映画を撮ったと思うんです。

だから、『SELF AND OTHERS』もすごくとらえどころのない映画で、最初に観たとき、僕はあっけらかんとしてしまいました。これはなんだ、これは映画なのかって。この謎を紐解いていくと、佐藤監督のことを少し理解できるのではないかと思います。まず、『SELF AND OTHERS』は2000年の映画ですが、牛腸さんが亡くなったのは1983年です。普通、死後17年も経ってから、映画を撮ろうとは思わないでしょう。

映画のなかで、マンションのショットが出てきますが、あれは牛腸さんが住んでいたアパートの跡地に建てられたものです。牛腸さんが生きていた痕跡や匂いみたいなものは、ほとんど消し去られてしまっていて、牛腸さんとはなんの関係もないものしか撮れないわけです。残っているのは写真と手紙、彼が書き残した文章ぐらい。この状況で普通は誰も映画を撮ろうとは思いません。

牛腸茂雄を疑似体験する映画

そもそも、佐藤監督が牛腸茂雄の映画を撮ろうと思ったのは、大倉宏さんという方が書いた『阿賀に生きる』の批評がきっかけでした。『阿賀に生きる』の被写体が投げかけてくるまなざしと、牛腸茂雄の被写体が投げかけてくるまなざしが似ていると書かれた大倉さんの文章を佐藤監督が読んで、牛腸さんの写真集を買ってきて見たら、衝撃を受けたそうです。それで、自分はこの写真家の映画を撮らなければいけないと思ったらしいんですね。

© 牛腸茂雄

問題は、どうやって撮るかです。先ほど言ったように、残されたものが少ない中で、佐藤監督はある決め事をします。それは、牛腸茂雄の関係者と写真評論家にはインタビューをしないということです。ものすごく自分の手足を縛っています。それでも佐藤監督が「これでいけるぞ」と思った瞬間があって、それは、牛腸さんのご実家で、彼の声が入ったカセットテープを見つけたときのことだそうです。「発声の記録」と書かれたテープで、帰りの車で聞いてみたら、映画で使われているあの声が入っていた。佐藤監督は、これでこの映画はいけるぞと思ったそうです。

インタビューを使わないのは、勇気のいる決断ですが、僕はすごく正しかったと思います。スパイク・ジョーンズの『Being John Malkovich(邦題:マルコヴィッチの穴)』は、ある穴に入ると誰でもマルコヴィッチになれるという面白い映画ですが、ある意味『SELF AND OTHERS』も『Being牛腸茂雄』というか、まるで自分が牛腸茂雄になったかのような、疑似体験ができる映画になっていると思います。というのも、すべてがパーソナルなんですよね。お姉さんへの手紙からは、牛腸さんとお姉さんの特別な関係性が伝わってきます。僕も姉がいますが、あんなことは絶対に書きません(笑)。そうした、すごくプライベートな内容の手紙を西島秀俊さんが読んでいます。あの朗読を聞いていると、あたかも自分が牛腸茂雄になったかのような気分になってくる。

今も続く佐藤監督との関係

それによく考えると、写真というものは写真家が見た世界ですよね。写真にはもともと、撮影者の体験を疑似体験するようなところがあるわけです。『SELF AND OTHERS』におさめられた顔は、牛腸茂雄が目撃して、牛腸の脳裏に焼き付いた顔です。その写真と、彼の声と、彼が見ていたであろう──だけど、いまはすごく変わってしまった──東京の風景と、新潟の風景とを組み合わせることによって、鑑賞者は牛腸茂雄になってしまう。牛腸が住んでいた四畳半のアパートの古い畳の匂いまで感じるような疑似体験的なものが、この映画にはあると思いました。写真評論家へのインタビューなど、解説的な要素を加えていたら、絶対にこうはならなかったと思います。

『SELF AND OTHERS』以降、佐藤監督はどんどん間接的な表現に進んでいきます。2005年の『阿賀の記憶』は、『阿賀に生きる』の撮影地を10年後に訪れて撮った映画です。ほとんどの人が亡くなっていたり、田んぼが荒れていたり、かつての様子は全然再現できません。でも、それによって『阿賀に生きる』を撮影したときの時間や場所の「不在」を描こうとしています。佐藤監督の遺作となった『エドワード・サイード OUT OF PLACE』も、エドワード・サイードが亡くなったあとにつくられた映画です。やはり佐藤監督は、普通のドキュメンタリー作家がやらないことをやった作家だと思います。

佐藤監督が2007年に自ら命を絶たれとき、本当にショックでした。この年、僕は『選挙』という映画を発表したんですが、完成した時に真っ先に見てもらったのが佐藤監督でした。すごく褒めてくれて、推薦コメントまでいただいて、大学の授業にもゲストとして呼んでくださって、とても嬉しかったです。その1、2ヶ月後に亡くなられてしまった。でも、その後も僕と佐藤監督の関係は続いています。僕はその後、平田オリザさんと、平田さんが主宰する青年団のドキュメンタリー『演劇1』『演劇2』をつくりますが、平田さんに初めてお会いして「こういう映画がつくりたいんです」と伝えたら、「実は、佐藤真さんがそういう映画を撮る予定だった」と言われました。実は平田さんに会いに行ったときは、本当に撮影させてもらうかどうか迷いもあったんですが、それを聞いて引き下がれなくなりました(笑)。

僕の中では『演劇1』『演劇2』は、佐藤監督がやろうとしていたことを引き継ぐような感覚がありました。それで、『演劇1』の最後に、「佐藤真監督に捧げる」と書かせてもらいました。今日こういう機会をいただいたのも、今も佐藤監督と僕の関係が続いているということだと思っています。

質疑応答

——現実を再構築して生み出された虚構によって現実を批判するという、佐藤監督のドキュメンタリーの定義が素晴らしいと思いました。ただ、この映画に関しては、現実を批判していないと思ったのですが、いかがでしょうか。

想田 佐藤監督は「批判」という言葉を、必ずしも「否定的なことを言う」という意味では使っていないと思います。クリティカルにとらえる、つまり、吟味するとか、換骨奪胎して自分なりにとらえ直すという意味ではないでしょうか。そういう意味で、この映画には批判的な要素、批評性が多分にあると思います。

たとえば、映画の終盤で、写真集『SELF AND OTHERS』に収められている60枚の写真を4秒ずつ映しています。つまり、4分間、写真だけをほとんど無音で見せている。この部分は、おそらく牛腸茂雄の世界に敬意を表して、牛腸の写真をそのまま見せたいと考えたのだと思います。だから牛腸のフレーミングを尊重して、写真全体をそっくりそのまま見せています。だけど、それだけではただの紹介映画になってしまう。じゃあどうするかと言うと、佐藤監督は映画の前半では、牛腸茂雄の写真をフレーミングしています。写真はすでに牛腸によって切り取られたものなのに、それをさらに切り取り直すわけです。彼の世界を尊重しながら自分の視点で組み替えていく。それがまさに「批判」ではないかと思います。

ちなみに、佐藤監督は写真と映画の違いについて、すごく興味があった人です。4秒ずつの写真のシークエンスも、実は、牛腸茂雄のセルフポートレートだけは6秒あるんです。しかも面白いことに、撮影秒数を6秒に延ばすのではなく、4秒間撮った16ミリフィルムの最後に編集段階でスローをかけて2秒延ばしています。そうすることで、その2秒だけ違う質感で映るんじゃないかと考えて実験してみたそうです。実際に違って見えるので、もう一度観る機会があったら、注意して見てみてください(笑)。

——想田監督の映画では、音楽を使いませんよね。この映画ではバックグラウンドで音楽を結構使用していますが、それについてはどう思われますか。

想田 僕は自作に音楽を使いませんが、音楽を使うこと自体を否定しているわけではありません。本作の音楽の使い方は、非常に印象的で効果的だと思います。牛腸茂雄の世界に入っていく手助けをしていると思います。音楽について言うと、牛腸さんが撮ったという蝶々が出てくるフィルムがありますよね。あそこにピアノの曲が入っていますが、あれは元々の映画にはついてなくて、佐藤さんがつけたそうです。それぐらい牛腸茂雄の世界を自分なりにとらえて換骨奪胎しているんですね。

——映画の冒頭で、まなざしについての言及があったと思います。写真の被写体の方のまなざしは牛腸茂雄に向けられていて、私たちは牛腸に向けられたまなざしを見ている。そのような関わりを感じました。想田さんの映画では、被写体がカメラに視線を向けた場面があまりないような気がしていますが、どうお考えですか。

想田 おっしゃるとおりで、被写体の方々は牛腸さんを見ているんですよね。だけど佐藤監督は、あたかも自分が見られているような感覚を写真から受けていて、この映画には、それを僕らにも追体験させてくれるところがあると思います。僕に関して言えば、映画によるでしょうか。最近の僕の映画では、被写体の方が僕に話しかけてくださったら、それを僕が受けて普通に話が展開しています。それがその人にとっての自然だからという理由で、そのように撮らせてもらっています。そういう意味で、観客は僕の体験を追体験するような形になっているかなと思います。被写体の方々がカメラのレンズを見る印象が薄いのは、彼らがカメラではなく、僕に話しかけているからではないかと思います。

© 牛腸茂雄

——映画を観ていて眠くなってしまったときに、他の監督の映画だと、頑張って起きて観なきゃと思うんですけど、佐藤監督の映画は、身に任せて寝ちゃってもいいかなと思えます。それはなぜなのかが気になっています。

想田 なぜでしょうね(笑)。でも、佐藤監督は生前「眠くなる映画はいい映画だ」って言っておられたんです。だから、もしかしたら、いまの感想は喜ばれるかもしれません。あと、佐藤監督は自分の映画で観客が笑っているのを見るのがお好きでした。その気持ちは僕もわかります。自分の映画を観客の皆さんと一緒に見たときに、会場で笑いが起きるとすごくほっとします。だから、映画を観ていて眠くなるのと笑ってしまうのは良いことですね(笑)。

最後に一言付け加えると、「現代アートハウス入門」は、東風という配給会社が企画しています。ドキュメンタリーに非常にコミットしていて、僕の全作品を配給してくれています。社員5人の小さい会社ですが、日本でドキュメンタリー文化が豊かになることを目指して、非常に大事な仕事をしている会社です。今回の企画「ドキュメンタリーの誘惑」も、佐藤さんが定義したようなタイプのドキュメンタリーが並んでいます。

日本ではテレビ局が中心となってドキュメンタリーを制作してきたので、「ドキュメンタリー=報道」と、報道の延長線上にとらえてしまい、真実がどうの、正義がどうのといった話になりがちです。だけど、それだけがドキュメンタリーではありません。今回の企画は、ドキュメンタリーの豊かさが感じられるラインナップだと思うので、お時間があったら、なるべくたくさんの作品をご覧になっていただけたらと思います。

(構成=木村奈緒)

『SELF AND OTHERS』

監督:佐藤真|2000年|日本|53分

1983年に36歳で夭逝した写真家、牛腸茂雄。郷里の新潟、ときに死の不安に苛まれながら写真家生活を営んだ東京のアパートなどゆかりの地を巡り、彼が遺した痕跡を辿る。被写体の眼差しを焼き付けたようなポートレート、姉に宛てた手紙、そして、見つけ出されたカセットテープ。しだいに彼の不在そのものがかたどられていく。撮影に田村正毅、録音に菊池信之が参加。手紙の朗読を西島秀俊が務めた。

想田和弘 そうだ・かずひろ

1970年生まれ。自ら「観察映画」と呼ぶ方法論を提唱、実践。その第1弾として2007年に発表した『選挙』は米国でピーボディ賞受賞、ベルリン国際映画祭正式招待。続く『精神』『演劇1・2』『牡蠣工場』『港町』など、いずれも名だたる国際映画祭で上映される。最新作『精神0』はベルリン国際映画祭エキュメニカル審査員賞、ナント三大陸映画祭金の気球賞(グランプリ)を受賞。

現代アートハウス入門

「現代アートハウス入門」は、若い世代に〈アートハウス〉(ミニシアター)の魅力を伝えようと、2021年にはじめられた企画。第1~2弾 連続講座「現代アートハウス入門 ネオクラシックをめぐる七夜」では、〈アートハウス〉の歴史を彩ってきた傑作を「ネオクラシック(新しい古典)」と呼び、東京・ユーロスペースを拠点に全国の映画館で、7夜連続日替わりで上映。気鋭の映画作家が講師として登壇、各作品の魅力を解説。

2022年秋~冬に行われた第3弾、巡回上映「現代アートハウス入門 ドキュメンタリーの誘惑」では“ドキュメンタリーと呼ばれる方法で作られた映画”にフォーカスし、18名の気鋭の映画作家に「若く新しい観客に映画の魅力を伝えるために5本の“ドキュメンタリー映画”を観せるとしたら、どんな作品をセレクトしますか」というアンケートを実施。その結果をもとに以下の7作品を巡回上映した。

巡回上映「現代アートハウス入門 ドキュメンタリーの誘惑」上映作品

ルイジアナ物語 監督:ロバート・フラハティ|1948年|アメリカ|78分

人間ピラミッド 監督:ジャン・ルーシュ|1961年|フランス|90分

1000年刻みの日時計 牧野村物語 監督:小川紳介|1986年|日本|222分

セザンヌ 監督:ジャン=マリー・ストローブ、ダニエル・ユイレ|1989年|フランス|50分

書かれた顔 監督:ダニエル・シュミット|1995年|スイス、日本|89分

SELF AND OTHERS 監督:佐藤真|2000年|日本|53分

物語る私たち 監督:サラ・ポーリー|2012年|カナダ|108分

現代アートハウス入門ウェブサイト https://arthouse-guide.jp/